カテゴリ:部活動・局関係

冬のぱるまつり スライムコーナー

1月25日(土)標津町のあすぱるで行われた”冬のぱるまつり”に参加しました。今年も自然科学部だけでは、不安なので、ボランティア部にヘルプを依頼(ありがとう!)。おかげさまで子供たちの対応助かりました。

毎年参加しているお祭りですが、懲りずに今年もスライム作りです。今年の目玉は、動くスライム。砂鉄を混ぜ込み、磁石を近づけると・・・動きます。自然科学部では、このスライムの開発のため多くの活動時間を割き、研究をし、理想に近いスライムを開発しました。結構、試行錯誤しています。

当日は、真っ白なふわふわスライムと真っ黒な砂鉄スライム。どちらも大人気!椅子がいっぱいになるほどの子供たちが来てくれました。手をベタベタにしながら、スライム作りを楽しんでくれた皆さんありがとうございます。

自然科学部 オショロコマプロジェクト 人工授精

12月16日(月)本日、オショロコマプロジェクトに大きな一歩が刻まれました。今朝、サーモン科学館の仁科さんから連絡があり、急遽放課後にサーモン科学館で、オショロコマの人工授精を行うことになりました。学校で飼育している魚と同じ日にサンプリングして、サーモン科学館で飼育していた個体の成熟が進んで来たようです。

まずは、気合いを入れて前掛けを着用、普段入ることができない飼育実験棟の奥へ。いつものようにオショロコマに麻酔をかけて、採卵に入ります。

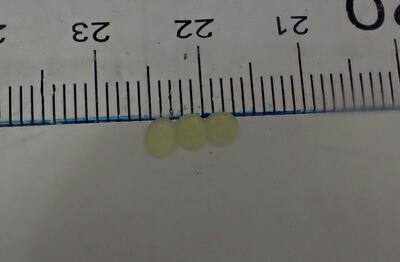

腹部を肛門まで優しく押していくと黄色の綺麗な卵が排卵されます。メス2匹の卵を絞りました。絞り終えるとメスのお腹は、ぺっちゃんこになります。卵を抱えていたことがわかります。やや過熟な卵もありましたが無事、卵を確保。

次は、精子の採集です。イワナ属は、精子の粘性が高く、しかも出る量が少ないようで、今回は、うまく絞れるかわかりませんという状況。なんとか状態の良い精子を採集したいところです。絞り出した精子を丁寧にスポイトですくい取り、人工授精を行います。少ない精子を丁寧に卵に混ぜていきます。この後は、水につけて1時間静置、消毒して孵卵器に収容します。

うまく受精できていることを願います。昨年は、できなかったオショロコマの人工授精、今年は、一歩先へ踏み出すことができました。なんとか受精して、発眼までしてほしいです。

自然科学部 オショロコマプロジェクト2024 熟度確認

11月22日(金)後期中間考査も終わり部活動再開です。本日もサーモン科学館の仁科さんにお越し頂き、オショロコマの熟度を確認しました。

これで3回目となります。前回は、メスの卵を確認できたところでしたので、本日は、期待大!。早速麻酔をかけて調べてみました。

メスの腹部を触診するとむにょむにょと柔らな感触。前回は、ゴツゴツと卵を感じたところでしたが、今回は明らかに柔らかい。そっと、腹部を絞ると何と!!!直径約3mm の黄色い卵が出てきました。

そして、オスは・・・オスからは、残念ながら精子を絞ることができませんでした。でも、今年は、昨年度に比べ大きな一歩!。学校の水槽で水温管理したら、メスの成熟が成されるということがわかりました。もうすこし、オスの様子を観察して、なんとか受精まで持って行きたいと、部員一同願うのでした。

仁科さん、毎回ありがとうございます。

自然科学部 全道高文連

10月19日(土)・20(日)、苫小牧東高等学校で開催された、第63回全道高等学校理科研究発表大会に参加しました。

研究発表では、サトウカエデ樹液の研究について発表しました。審査員や他校の生徒の前で、研究内容を堂々と発表しできました。

研究発表以外にも、司会・計時係の務めもしっかり果たしました。

全体の前での部活動紹介でも、練習の成果を発揮できました。

研究発表の結果は努力賞でした。他校の生徒の発表からも多くのことを学ぶことができました。

今回の反省を生かしながら、今後の活動をさらに充実させていきます。

オショロコマプロジェクト 発表

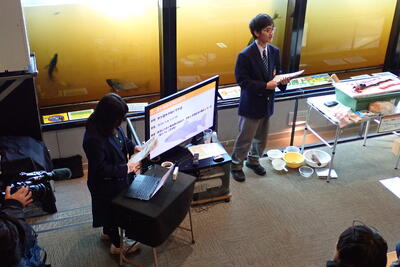

10月5日(土)自然科学部は、標津サーモン科学館で行われた”標津サケパクッ!フェス”に参加しました。2023年から取り組み始めたオショロコマプロジェクトについて、その意義や目標について一般の来場者の前で発表いたしました。

オショロコマプロジェクトを通して、オショロコマの飼育や繁殖に関する基礎的な知見を集めることとオショロコマから北海道の自然について考えることについて発表しました。スライド作成に時間をかけ、発表練習も念入りに・・・しかも、サーモン科学館の仁科さんに放課後来校してもらい指導を仰ぎ・・・これは失敗できません。

発表は、堂々としっかりと出来ました。きっと、オショロコマの魅力が伝わったと思います。

所在地

〒086-1652

標津郡標津町

南2条西5丁目2番2号

TEL

0153-82-2015(事務室)

0153-82-2364(職員室)

FAX

0153-82-2021

年間行事予定表

いじめ基本方針(R5改訂)

詳しくは上のメニュー『 学校生活 』に記載してあります。ご覧ください。