標高ニュース

学校祭準備

標津高校の学校祭は、7月8日(土)9日(日)の2日間で行われます。

コロナ禍で制限を受けてきた学校祭の内容も一部復活することができました。

学校祭準備が本格化してきました。

熱中症対策もしっかり行います!

なお、本年度の一般公開は、対象を絞り、「本校生徒の保護者とその家族」・「地元の小中学生(と引率者)」とさせていただきます。詳しくは、「第71回標高祭の開催について」をご覧ください。

防災研修に向けて(1年総探)

6月23日(金)、1年生の総合的な探究の時間にて、防災研修に向けての講話を行いました。

講師として、災害支援くしろネットワークで様々なボランティア活動をされている山本真吾様と表共良様にお越し頂きました。

表様からは、災害支援ネットワークの立ち上げのきっかけのお話や、実際に被災地にボランティアに行ったときのお話をして頂きました。

「人の繋がりの大切さ」がボランティアや災害にはいかに必要かということを学びました。

山本様からは、実際に被災地の写真を見せてもらいながら、東日本大震災の被害の大きさを目の当たりにしました。

災害用伝言ダイヤル(171)の使い方や、家族の電話番号を暗記しておくことが必要であるということ、また「できる人が、できるときに、できることをする」ということが重要であると学びました。

1年生は、7月26日(水)から岩手県と宮城県に防災研修として行きます。

自分ごととして捉えることができるきっかけとなる大変心に響く内容の講話でした。

講師としてお越し頂いた、表様、山本様、どうもありがとうございました。

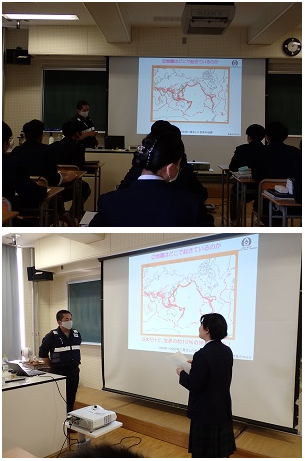

防災研修 出前授業(災害を学ぶ)

6月26日(月)本日の一年生の総合的な探究の時間は、「災害を学ぶ」ということで、外部講師として標津町役場住民生活課危機管理室の和田さんにお越しいただきました。

日頃から本校の防災教育にご協力いただいている和田さんに、本日は、専門分野でもある地震を中心に津波など災害について教えていただきました。地震が起こる仕組みや世界の地震の分布、そして道東で起こりうる地震について解説いただきましたが、地震は予知することが難しいこと、明日来るかも知れないし、400年後に来るかも知れない、いつ来てもおかしくない地震を正しく理解し、正しく逃げれば怖くないということを教えていただきました。地震や津波の知識があれば、自分の命も大切な人の命も救える!そんなことを教えていただきました。

また、研修で見学する松島とその近くでもある野蒜地区の地形観察のポイントもアドバイスいただきました。隣接する地域でも津波被害の大きさの違いがありました。その理由も是非、自分たちの目で確かめることができたらいいですね。

野付巡検

6月14日(水)一年生の総合的な探究の時間にて、野付巡検が行われました。毎年6月に実施しているこの授業、標津高校の環境学習では、とても大切な授業となります。

天候は曇り。やや東寄りの風が吹き、海からの霧が心配でしたが、先端部分はそれほどでもない天候でした。今年のガイドは、標津高校のOBである河本さんです。前日に事前学習を行い、野付の環境や生物についてレクチャーを受けました。本日は、実際にどうなっているのか自分の目でしっかりと見ることが目的です。

先端部の砂嘴にはいると、目に付くのは打ち上げられたアマモ、どこまでも続く砂、でもよく見るとそこにはたくさんのゴミが・・・。そんな現状を見ながら先端まで歩きました。

先端では、河本さんからお話をいただきました。実際にアマモを手に取り、穴の開いた貝殻の謎解きをしたり、昔栄えた街の話をしてもらったり、野付にまつわる話題に興味深く耳を傾けました。

帰りは、海洋ゴミ拾い。海外からのペットボトルや日本製のペットボトルもたくさん拾いました。そして、打ち上げられた漁網やロープの切れ端、網や手袋など産業ゴミも回収することもできました。

午後からは、野付ネイチャーセンター周辺での植物観察です。タブレットをみんなが持っているので、自分が気に入った花の写真をたくさんパシャリ!花の写真を集めました。6月の野付半島は、色とりどりの花が咲き誇り、いい季節を迎えています。

あっという間の1日でしたが、この学びをまとめて、探究活動に発展していきます。

2023年度(令和5年)ゴミ回収データー

燃えるゴミ 25.4Kg

燃えないゴミ 14.2Kg

カン 1.66Kg

ビン 2.32kg となりました。

スタディサプリ職業分野研究

6月12日(月)5,6校時を使い、リクルートから大橋真実様を講師に迎え、「スタディサプリ職業分野研究」を実施しました。

5校時は、1年生対象に先日行った「適性検査」の結果表の見方から始まり、そこから、自己理解、職業調べと自分のタブレットを使いながら自分の興味関心のある職業を調べていました。

6校時は、2年生を対象に「職業分野研究」を実施しました。2年生も「適性検査」の結果を活用しながら、自己理解を深め、更に来年を見すえての志望理由の準備をワークを活用しておこないました。両学年とも、講師の話をよく聴き、真剣なまなざしで各のワークブックに取り込む姿が印象的でした。お忙しい中、講師をしていただいた大橋様、ありがとうございました。

所在地

〒086-1652

標津郡標津町

南2条西5丁目2番2号

TEL

0153-82-2015(事務室)

0153-82-2364(職員室)

FAX

0153-82-2021

年間行事予定表

いじめ基本方針(R5改訂)

詳しくは上のメニュー『 学校生活 』に記載してあります。ご覧ください。