標高ニュース

海洋教育 アイスフィッシングの続き

2月4日のアイスフィッシングで釣り上げたチカとコマイを干物にしました。いただいた魚もあり、結構な量の干物が完成しました。

干物作りもせっかくなので探究です。普段、家庭でも食べる干物、どれくらいの塩加減で作られているのでしょうか?各家庭のいい塩梅があると思うので、調べてきてもらいました。海の水と同じくらいというところもあれば、6%位かなぁというところもありました。

作成過程は、至って簡単。それぞれの調べてきた食塩水を作り、魚を1日漬け込みます。そして、干し網に入れて乾燥です。

こんな感じで美味しそうなチカとコマイの干物が完成しました。氷の下の魚の恵みもこの土地の大切な恵みです。お魚をご提供頂いた地元の方々ありがとうございます。次は、チカの解剖実習の予定です。

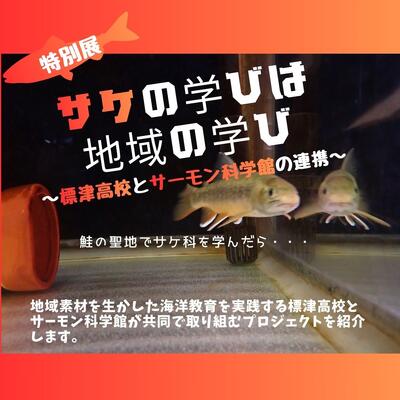

サーモン科学館 特別展 開催中

2月より開館している当町のサーモン科学館。2月から4月まで本校の特色ある教育活動について特別展が開催されています。展示内容は、自然環境系コースで取り組むサケ学習や自然科学部の研究、フードデザインの活動内容となっています。自然科学部は、部員が人工授精したオショロコマの生態展示も行っています。

生徒のいきいきした活動写真を是非ご覧になって頂ければと思います。

地域循環型防災教育 町内会HUG

2月5日(木)5,6時間目に生徒会生徒7名が町内会館へ出向き、連合町内会(東浜、茶志骨、住吉)の皆様と標津町オリジナルHUG(NEW)に取り組みました。町内会のメンバーには、普段授業でお世話になっている方、本校OB、本校のPTAで活躍された方もおり、大変盛り上がりました。

生徒が読み手となり、12名の町内会の皆様には、避難所運営を体験してもらいました。中学生と取り組むHUGとは異なり、幅広い年齢層の皆様からの鋭い意見や納得の考え、生徒たちにも学びの多いHUGとなりました。参加していただいた皆さんは、真剣に避難者を振り分け、イベントも知恵を絞って対応していました。皆さんの真剣な姿と笑顔で協力する姿に地域コミュニティーの繋がりの深さを感じることができました。

地域循環型防災教育の一つの目標、地域への波及ということに関しては、今回のような町内会HUGは貴重な機会です。高校生の活躍の場をセッティングしていただいた町役場の和田さん、連合町内会の会長様この場をお借りしてお礼申しあげます。これを機会に高校生といろいろな交流が深まるとうれしく思います。

海洋教育 アイスフィッシング

2月4日(水)5,6時間目、本日は、野付半島に広がる野付湾でアイスフィッシングの授業でした。野付湾が結氷し、地元の人は氷上のチカ釣りを楽しむシーズンになりました。標津高校自然環境系コースでは、藻場学習から海の生態系の学びを続けてきました。本日は、その中でも氷の下の生態系を観察する授業です。

お世話になったのは、標津ガイド協会の皆さまです。水平線まで真っ白になっている野付湾、雄大な自然の中で釣り開始です。まずは、ドリルで穴を開けて・・・仕掛けに餌をつけて・・・スタートです。仕掛けを垂らすとすぐに反応があり、きれいなチカが釣れました。

その後、寒い中を誘いながらあたりを待ちます。なかなか釣れません・・・場所を移動してみたり、餌を新しくしてみたり、あれこれ工夫をしながら、みんなチカを釣ることができました。

今日は、プラス気温になり、2月にしては暖かな日和でした。遠くにオジロワシの鳴き声を聞きながら、日本で唯一!標津高校だけの授業を楽しむことができました。お世話いただいたガイド協会の皆様、ありがとうございました。

本授業は、日本財団の海洋教育パイオニアスクール単元開発の一環で実施しています。

地域循環型防災教育 こども園出前授業

1月28日(水)こども園での防災出前授業を行いました。生徒会メンバーが準備をしてきた防災教育、今年度は、防災ABCクイズ、防災バッグ、防災ダックの3つを行いました。出発前にみんなで打ち合わせをして臨みました。

元気のいい子供たちと防災クイズ、こども園の先生方も参加してくれて、とても盛り上がりました。津波避難や地震への対応などさまざまな場面のクイズを子供たちと楽しみました。

そして、防災バッグです。シルエットクイズ形式でバッグの中を勉強しました。子供たちの家庭でも防災バッグの準備ができるように工夫しました。水、缶詰、懐中電灯、携帯トイレなど大切なものを伝えることができました。

最後は、防災ダックです。避難のときのポーズを動物で学びます。アヒルのポーズや亀のポーズ、逃げるときのチーターのポーズ。楽しくみんなで体を動かしながら勉強することができました。

最後に生徒会長の加藤さんから、「今日の防災の勉強をおうちの人にもつたえてくださいね」と地域循環型防災教育の大切なところを子供たちへ伝えることができました。子供たちの素直な反応に準備をしてきた生徒会の生徒たちも笑顔になりました。

こども園の皆様、地域循環型防災教育へのご協力ありがとうございます。

海洋教育 根室海峡鮭茶漬け

1月20日(火)自然環境系2年生では、山漬けの授業の一環で地域の食文化を理解する「根室海峡鮭茶漬け」の授業を実施しました。講師は、標津町でローカルガイドを営むAmutoki代表の齋藤さんです。

まずは、出汁を学びます。羅臼昆布、根室海峡のホタテ、中標津のシイタケ、標津の鮭節から取る出汁を味わいました。美味しい出汁がこの地域の食材で作れることを学びました。また、出汁の掛け合わせでうまみが何倍にも広がることも教えていただきました。

本日のメインは、2年生が手作りした山漬けです。鮭を塩蔵し、うまみを最大限に濃縮した山漬けは、お茶漬けとの相性はぴったり。こんがり、じっくり焼き上げて、炊きたてのご飯にのせれば準備完了。好きな出汁を自分好みに掛け合わせてお茶漬けにしました。一口食べただけで、出汁のうまみに山漬けのうまみが重なり、笑顔があふれました。

最後に齋藤さんから日本遺産である鮭の聖地からお話をいただきました。この地域は、1万年の人の営みがあります。昨今の鮭の不漁が問題になっていますが、祖先もそんな時代を生き抜いてきました。いま、これからの時代、私たちがどう生きていくのかそんなことも考える奥深い時間となりました。

お忙しい中、講師をお引き受けいただいた齋藤様、あらためましてこの場を借りてお礼申しあげます。

海洋教育 サケ稚魚 孵化しました

1月16日(金)自然環境系2年生の新年の初授業は、サケ稚魚の観察です。12月に発眼卵を受け取り、孵化時期をちょうどお正月と予想していました。孵化のタイミングが観察できず残念でしたが、稚魚たちは無事に孵化しておりました。

本日は、稚魚の観察です。油球が大きな生まれたての稚魚をじっくり観察しました。エラの下に小さな心臓が観察でき、一生懸命に鼓動している様子を見ることができました。また、油球に広がる血管の美しさ、腸管になっていくと思われる緑色の細い管などいきいきした姿を発見し、各々でスケッチしました。

これから、飼育が続きます。浮上して餌を食べ始めるまで、じっくり変化を観察していきます。

能登半島地震義援金について

標津高校生徒会では、昨年度より学校祭、ハロウィンイベント、クリスマスイベントなどの生徒会行事において、チャリティ企画を通して義援金を募ってまいりました。この度、皆様からお預かりいたしました義援金を、以下の通り寄付いたしましたのでご報告いたします。

寄付先: 石川県中能登町

経緯: 本年度の生徒会防災視察研修でお世話になったご縁から、同町に寄付させていただきました。

合計金額: 25,548円

お預かりした大切な義援金が、被災地の復興支援の一助となることを願っております。皆様の多大なるご支援、

心より感謝申し上げます。

すごしやすい学校づくりリーダー会議に参加しました

12月13日(土)、標津高校生徒会メンバーは、町内小中高校生が一堂に会する「すごしやすい学校づくりリーダー会議」に参加しました。各校の取り組みの発表や、「BE A HERO PROJECT」に関するケーススタディを通して誰もがすごしやすい学校づくりに向け、話し合いを行いました。「BE A HERO PROJECT」の講師である新保さんは、悪天候のため来町することができず、直接の指導を受けることはできませんでした。しかし、各班で配布資料を読みながら、話し合いを進めていました。

海洋教育 サケの飯寿司作り 完成

12月23日(火)冬休み前最終日の本日、3年自然環境系生徒が育ててきたサケの飯寿司が完成しました。飯寿司のゴールは、これという日はないんですが、仕込んでから1ヶ月、昨日から脱水して完成を見ることができました。

生徒たちは、「うちに帰ったらばあちゃんに食べてもらう」といい持ち帰りました。飯寿司が代々地域の食べ物であり、ばあちゃんに味を確かめてもらいたいという世代の繋がりを感じました。ぜひ、ご家庭での味と生徒たちが作った初めての味を比べてご感想をお聞かせください。サケが不漁で原材料費も高くなり、気軽に作れなくなっている状況でもありますが、いつまでも伝統的な食文化が継承してもらえればと思います。

所在地

〒086-1652

標津郡標津町

南2条西5丁目2番2号

TEL

0153-82-2015(事務室)

0153-82-2364(職員室)

FAX

0153-82-2021

年間行事予定表

いじめ基本方針(R5改訂)

詳しくは上のメニュー『 学校生活 』に記載してあります。ご覧ください。