カテゴリ:自然環境系科目

自然環境系科目 苗の定植

7月1日(火)夏らしく日差しも気温も上昇中。本日の探究基礎は、畑作りです。前日に3年生が畝を立ててくれたところにマルチシートを貼り、いよいよ苗を植えることとなりました。

種から育てたカボチャにズッキーニ、トウモロコシの苗をきれいに定植しました。今年は、暑さも続き順調に育っています。また、苗から育てているトマトにキュウリも定植しました。キュウリは、すでに小さな実が実っていました。まだ植えていない苗もまだあります。これからしばらく定植作業が進みます。

ノリウツギ学習 和紙漉き体験

6月26日(木)ノリウツギ学習を行いました。2年生の自然環境系科目選択生徒3名で、標津町文化会館で行われた紙すき体験に参加しました。標津町で採集されるノリウツギは、大切な和紙作りの要素「ねり」となります。今回は、和紙に触れ、ノリウツギを知ることを目的としました。

テレビとかでは、見たことのある和紙作りですが、実際漉く作業をやってみるとこれが難しい。均等に繊維を乗せているつもりでも講師の先生がちょっと修正してくれます。とても繊細で職人の仕事ということを感じます。漉いた和紙に思い思いに色をつけ、乾燥させて完成です。

この後、標津町内のノリウツギをテーマに学びを深めていきます。

海洋教育 藻場学習

6月24日(火)海洋教育パイオニアスクール単元開発の一環で取り組む藻場学習を行いました。大潮の干潮時を見計らい3,4時間目に実施。本日の講師は、昨年度からご協力いただいている標津サーモン科学館副館長の西尾さんです。

標津町には,海辺で遊び、キャンプもできる素敵な公園が整備されています。町民の憩いの場所です。ここに造成されている人工の海岸で藻場を造っています。先月、海洋学習の第1弾として春のプランクトン観察をしました。そのときにたくさんの動物・植物プランクトンを観察しました。これらの生き物の繋がりを藻場学習で深める単元です。

まずは、とにかく生き物をたくさんの種類見つけることです。真っ先に捕まえたのがカニ類でした。そして、西尾さんの指導で稚魚を探してみました。すばしっこいウグイの稚魚や生まれたてのカジカ、ギンポの仲間を観察することができました。その後は、ヤドカリ、巻き貝、カサガイ、ゴカイ、ヘラムシ、フジツボ、海藻を観察。小さな藻場でしたが、多様な生物が生息し、互いに関係を作り、豊かな海が醸成されていました。

本授業は、日本財団海洋教育パイオニアスクール単元開発の一環で行われました。

苗作りとジャガイモ栽培(花標津)

6月の第1週、暖かくなり畑の作業も多くなってきました。先日2年生が組み立てた温室に3年生がビニールシートを貼り、無事完成!。

そして、学校の畑に作物第一弾としてジャガイモを植えました。このジャガイモは、標津の名前の付いた品種で「花標津」、ほとんど作付けされておらず品種の維持が課題のジャガイモです。標津高校では、代々大切に「花標津」を栽培しております。

苗床作りも進んでいます。ポットに土を入れて種を植え、たっぷりの水を与えて、完成したハウスへ。元気で丈夫な苗になるように健康な初期生育を大切に育てていきます。

森のきのこと温室作り

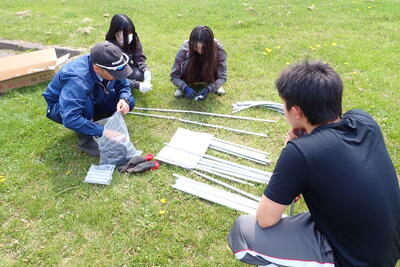

5月30日(金)やっとカッコウの声も聞こえて来ました。カッコウが鳴いたら種をまく時期ということで、本日の2年生の自然環境系は、苗床作り用のハウスの組み立てとプランターの準備です。

その前に、シーズンもそろそろ終わりと思われるきのこの山へシイタケの様子を見に行きました。本日も大きなシイタケが10個、ありがたくいただきました。新しい芽が少なくなってきたようなので、シイタケもこれでいったん終了です。この後は、新たなほだ木の本伏せや下草の刈り取りと山の整備が始まります。

後半は、ハウス作りを行いました。野菜作りは苗作りから・・・ということで、苗を育てるハウスを作ることにしました。本日は、フレームの組み立てからグランドシートの設置まで。次週、ビニールシートを貼りハウスの完成となります。いよいよ畑作業も本格スタートです。

いただいたギョウジャニンニクから花芽が出てきました。小さなつぼみからどんな花が咲くのでしょうか!露地栽培しているイチゴは、きれいな花を咲かせています。

森林学習 キノコのほだ木作り

5月21日(水)本日の自然環境系2年生の探究基礎は、森林学習でした。本日は、根室振興局森林室 石川 邦彦さんにお越しいただき、キノコのほだ木の作り方やキノコの原木栽培の方法について教えていただきました。

間伐材を使ったほだ木。今年は、シイタケとナメコにチャレンジです。

間伐材は、シラカバとミズナラの2種類。シイタケはミズナラに、ナメコはシラカバに植菌します。ドリルを使って駒菌用の穴をあけ、駒菌を打ち込みます。慣れないドリルに一苦労しましたが、慣れてくると作業も楽しくどんどん進みます。あけた穴には、駒菌を植えていきます。木づちでたたき、打ち込めばほだ木の完成です。気が付けばあっという間の作業でした。次回は、ほだ木の仮伏せとなります。

今年も授業にご協力いただいた標津町農林課、根室振興局林務課の皆様に改めてお礼申し上げます。

海洋教育 春のプランクトン観察

5月9日(金)春の陽気が感じられる海へ、春のプランクトンをサンプリングにいきました。今回は、プランクトン採集の実習ということで、実際にプランクトンネットを使ったサンプリングに挑戦。海の色は、植物プランクトンがたくさん増殖していそうな色。観察が楽しみです。

5月12日(月)週が明けて本日、いよいよプランクトン観察です。

久しぶりの顕微鏡にやや戸惑いながらも、春に増殖したプランクトンを観察することができました。メインは、ケイ藻類のキートケロス属、春に多い種がたくさん出現しており、さらに、動物プランクトンでは、フジツボのキプリス幼生やノープリウス幼生、多毛類のネクトキート幼生が見られました。サケ稚魚たちの重要な餌料になっているコペポーダ類も多く出現しており、肉眼では見えませんがそこには豊かな海が広がっていました。

自然環境コース(3年) きのこの山の初収穫

5月7日(水)GWも明けて、通常通りの学校生活に戻りました。

本日の学習は、サケ稚魚水槽の片付け、きのこの山の管理、畑の整備です。

水槽の片付けをテキパキと終わらせ、きのこの山へ。今年の椎茸の育ち具合を確認しました。春の悪天候、さらに低温でいまいち成長が遅い感じの椎茸でしたが、本日ようやく収穫できました。肉厚でおいしい椎茸です。

これから暖かくなるにつれて、たくさんの椎茸が収穫できそうです。

サケ学習 サケ稚魚の放流

4月28日(月)いよいよサケ稚魚の放流です。

サーモン科学館の西尾副館長さんに同行していただき、放流前の講義をいただきました。稚魚の健康のバロメーターとなる体色変化(背地転換)も上手にでき、これなら放流しても大丈夫とお墨付きをいただきました。

これから長い旅となるサケ稚魚たち、元気に育って4年後、標津川に戻ってきてほしいと願っています。半年続くサケ学習もこれで最終回となりました。

本授業は、日本財団海洋教育パイオニアスクール単元開発の一環で実施しています。

サケ学習 サケ稚魚の飼育管理

4月23日(水)サケ稚魚の測定を行いました。そろそろ放流サイズの5cm、1gに近づけなければならない大切な時期、果たして結果はいかに・・・。

手慣れた作業でサケ稚魚の測定です。体重は、少し増えてきましたが、まだまだ1gには達しません。体長は、5mmほど足りていませんでした。今週から水温を10℃まで上げて、餌の食いを促進しているんですが、体重の増加が見られません。餌の不足?与える時間?いろいろと考えることが出てきます。あと1週間ほど飼育して、標津川へ放流します。

所在地

〒086-1652

標津郡標津町

南2条西5丁目2番2号

TEL

0153-82-2015(事務室)

0153-82-2364(職員室)

FAX

0153-82-2021

年間行事予定表