カテゴリ:自然環境系科目

自然環境系コース 花標津収穫

9月18日(水)いよいよジャガイモの収穫です。標津の品種であるジャガイモの”花標津”を収穫しました。今年の探究課題は、ジャガイモの肥料効果です。肥料による芋の肥大効果を確かめるのが目的です。

茎にびっしり付いたジャガイモ。大きさは、バラバラですがたくさん採れました。次回は、データ集めです。すべてのジャガイモの重さを量り、肥料効果を確認したいと思います。

自然環境系 ソバの刈り取りと大根収穫

9月10日(火)本日は収穫時期を迎えた町民農園のソバの収穫をしました。今年は、花はたくさん付いているのですが、実入りがいまいちなようです。受粉がうまく出来ていなかったのかも知れません。収穫時期も迎えましたので、本日は、みんなでソバの刈り取りを行いました。鎌の使い方も上手になってきました。

そして、畑で栽培していた大根です。大分肥大してきたので2本収穫しました。大きく育った立派な大根が実りました。

本日の収穫

2年生の探究基礎で栽培管理している畑、本日もたくさん収穫できました。

いよいよトウモロコシがいい感じに実りました。大きなトウモロコシが豊作です。

そして、トマトがついに赤く実りました。今まで、この畑ではトマトは赤くならない!と言われ続けていましたが、今年は、甘くておいしいトマトが実りました。

また、今までスナップエンドウとサニーレタスを栽培していた畝を崩し、新たな畝を作り直しました。今回は、すべて生徒たちの手で行いました。最後に新しいマルチシートをかけて、孔を開け、白菜の苗を定植しました。3人で力を合わせ、畝を作りマルチを張れるまで成長しました。よく出来ました。

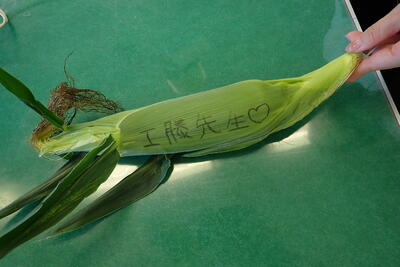

自然環境系コース トウモロコシと言えば・・・

自然環境系 2年生の授業で育ているトウモロコシがとても立派に生長し、いよいよ収穫となりました。

あれ、これ、この感じどこかで見たような・・・やりたくなりますね、これ。

工藤先生へという気持ちを込めて、最初の1本は担任の先生へプレゼントしました。

トウモロコシにズッキーニ、カボチャも膨らんでます

7月23日(火)夏休み直前の2年生の環境系は、畑の管理。実は・・・数日前に畑をキツネに荒らされてしまい、植えたばかりの白菜やナスの苗をぐちゃぐちゃにされてしまいました。シカに続きキツネです。自然との共生がいかに難しいか・・・実感。

ということで、白菜の苗を植え直し、新たに白菜の苗作りを始めました。作物達は、ここ数日の高温と日照ですくすくと育っています。その中でも夏野菜のズッキーニが収穫できるまでになり、トウモロコシは、中心に花芽が見えてきました。カボチャは順調に蔓を伸ばし、至る所に雌花が付いています。

夏休み中にシカもキツネも来ないことを願っています。

開花 綺麗なジャガイモの花

7月18日(木)いよいよ花の季節となりました。

よく育ったジャガイモは、綺麗な花を咲かせてくれました。生育も良く収穫も期待できそうです。肥料効果の実験も合わせて行っています。どんな結果になるか塊茎が答えを教えてくれます。楽しみです。

ソバの被害とイチゴのランナー

本日の2年生の自然環境系では、畑の管理を行いました。手入れも丁寧に行って、例年以上に作物も順調です。本日は、ニンジンの間引きと草抜き、ピーマンとナスの定植を行いました。

そんななか・・・「あれ?」トウモロコシの一株が・・・先端部分がなくなっています。さらに・・・ソバも食べられた形跡が・・・。今年の探究データー用のソバが・・・無残です。容疑者は・・・おそらくシカ。最近グランドにシカがいるなぁと思っていましたが、ついに畑まで来たようです。これ以上の被害を出さないように、厳重に防鳥テープを張り巡らせ、シカやカラス被害の軽減つながるよう対策をしました。

イチゴは、葉を青々と茂らせてきました。そして,ランナーが伸びてきました。来年のイチゴのために元気な走出枝を育てたいと思います。ジャガイモは、いよいよ開花です。ハナシベツの綺麗な花が咲いてきました。

イチゴとソバの観察です

7月1日(月)イチゴが膨らんできました。

早いものは、もう赤みもあり、食べ頃までもうちょっと。標津の寒さにも耐え、定植してくれたイチゴたち。これからの実りが楽しみです。カラスにいたずらされないように防鳥テープでガードしました。

今年の課題研究のテーマとしているソバ、本葉が展開してきたタイミングで形質を調査しました。丈、葉の数などこれからのデータを集めました。

宇陀紙 紙すき体験 ノリウツギ学習

6月28日(金)標津町文化会館にて2年生3名で紙すき体験と宇陀紙の勉強を行いました。

標津町で取り組んでいるノリウツギの産業化、3年生は、それにともなうノリウツギの調査をこれから始めることになります。町全体で取り組み、国の文化財を守るという大切な役割を持続的に続けて行くために、高校生ができる事で協力していきたいと思います。

2年生は、初めての紙すきでしたが、福西さんのご指導の下、綺麗な和紙をすくことが出来ました。

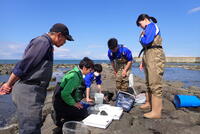

海洋教育 藻場学習

6月26日(水)海洋教育パイオニアスクール単元開発として取り組む鮭の聖地の物語がはじまりました。海の豊かさを学ぶ第1章。本来なら干潟の学びから始まるところでしたが、雨で中止。今回やっと海洋実習に取り組む事が出来ました。

本日は、標津町海の公園での実習です。そして、今回の講師は、学社協働として標津町サーモン科学館の副館長西尾様にご協力を頂きました。稚魚採集では、その名を知れた地域の海のスペシャリストです。

まずは、ご挨拶。

早速、胴長に履き替えて、まずは、生き物を探します。すぐ目に付くのは、カニの仲間。今回は、ケフサイソガニ、イソガニ、モクズカニの3種。しかもメスは、抱卵していました。西尾さんは、次々と魚を掬ってきます。西尾さんから稚魚がいるポイントを教えてもらいみんなでチャレンジすると・・・イソバテングやギンポの仲間が次々と掬えました。藻に隠れている魚も好みの藻があるらしく、藻と魚の微妙な関係を学ぶ事が出来ました。ヤドカリの仲間(テナガホンヤドカリ)も藻場から次々出てきました。さらに、ヘラムシの仲間やワレカラの仲間、小さなエビにアミ類まで採集できました。

慣れてくれば、どんどん生き物が集まってきます。

付着する生物では、外来フジツボであるキタアメリカフジツボや在来種のキタイワフジツボを観察して、岩にへばりつくコケムシや管棲ゴカイの仲間、カキ、タマキビの仲間やエゾボラ等の巻き貝やカサガイの仲間を観察しました。海藻も観察することが出来ました。緑藻のアナアオサや褐藻のコンブ類、紅藻のフノリなど多様な藻類が見られました。

今回は、サーモン科学館とのコラボ企画となりましたが、魚の専門家が加わることで、生徒達のモチベーションもアップ。楽しい実習となりました。次年度からも恒例企画として学社協働を推進していきます。西尾さんありがとうござました。

本授業は、日本財団海洋教育パイオニアスクール単元開発の一環として行われています。

所在地

〒086-1652

標津郡標津町

南2条西5丁目2番2号

TEL

0153-82-2015(事務室)

0153-82-2364(職員室)

FAX

0153-82-2021

年間行事予定表