2023年12月の記事一覧

スポーツ大会

2月21、22日の2日間、スポーツ大会が行われました。

3年生にとっては最後の行事、この日のために放課後に自主練習に励む生徒たちもいたとかいないとか…。

2日間とも大いに盛り上がりました!

ドッジボール

みんなが笑顔になる結果でした。

男女混合ソフトバレーボール

1年生チームが躍動。2年生チームも意地を見せた。3年生はさすがの強さ。

バドミントン(ダブルス)

まさかの結果?

バレーボール

3年生の気迫が圧倒的。

冬季休業前集会

12月25日(月)、冬季休業前集会を行いました。

校内でインフルエンザが流行しているため、各教室にて放送による集会となりました。

校長先生から「幸せとは何か」についてお話していただきました。

「やってみよう」

「ありがとう」

「なんとかなる」

「ありのままに」

この幸せの4つの因子を知れば、幸福度をあげられるというお話を聞きました。

その後、生徒指導部長より冬休み中の過ごし方についてお話していただきました。

明日から1月17日(水)まで本校は冬季休業に入ります。

長期休業中にしかできないことにチャレンジする等、有意義な冬休みを過ごしてください。

1月18日(木)の冬季休業明け集会で元気な皆さんに会えるのを楽しみにしています。

よいお年をお迎えください。

クリスマスケーキ作り(3年フードデザイン)

12月20日(水)3年生フードデザインの授業にて、クリスマスケーキ作りを行いました。今日は今年最後の調理実習です!

「イチゴは中にはさもうかな」「どれくらいの大きさにイチゴを切ろうかな」

頭を悩ませながら、真剣に生クリームを塗っていきます。

タブレットを使って、クリスマスケーキの画像を調べながらデコレーションしている人がいたり、お菓子やトッピングの材料を持参して、オリジナルのケーキを作っている人がいたり、それぞれ個性溢れるケーキを作りました。

個性溢れるクリスマスケーキが完成しました!!

「可愛いー」とお互いのケーキを褒め合っていました!

クリスマスケーキのデコレーション大成功でした(^^)

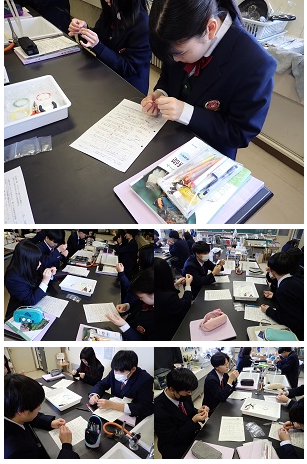

生物基礎 DNAモデル作成

12月18日(月)年の瀬となり、2023年もあとわずか。本日の生物基礎では、DNAの構造を理解するためのビーズ細工に取り組みました。塩基・糖・リン酸のヌクレオチドを意識して組み立て、相補的な塩基を間違いないように組み合わせ・・・完成です。

小さなビーズに悪戦苦闘しながらも、みんなで協力して楽しくビーズ細工ができました。この後は、作ったDNAでさらに学びを深めていきます。

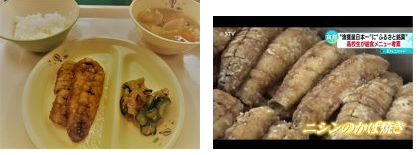

標津高校生給食WEEK!!

12月11日(月)から15日(金)の5日間、標津町内のこども園、小中学校、高校では、標津高校生給食WEEK!!として標津高校3年生フードデザインの生徒が考案したメニューが給食として提供されました。

標津町給食センターの協力のもと、4月から約半年間かけて準備してきました。

5つのグループに分かれ、標津町の皆に喜んでもらえる給食を標津町の特産品を活用して考案しました。

11日(月)は、「しか肉ようかんカレー」

しか肉の臭みをとる方法を考え、標津羊羹を隠し味として混ぜるという斬新なアイディアのメニューを考えました。HBCさんに取材に来て頂き、今日ドキッ!で放送されました。

12日(火)は、「ホタテマYO!!」

標津小中学校へのアンケートの結果、ホタテを苦手とする子ども達が意外と多く、ホタテを苦手とする子どもたちにもホタテを美味しく食べてもらいたいという思いから、ホタテマヨを考えました。

ホタテマヨは、小学生から「ホタテは少し嫌いだったけれど、ホタテマYO!!だったらすっごく美味しかったです。また食べたいです。」と嬉しい感想を頂くことができました。

高校生にもホタテマYO!!すごい人気でした。

続いて、13日(水)は「デリシャスアンガスバーガー」

標津町の興農ファームさんのアンガス牛を使用しました。「パンの日ってお腹いっぱいにならないよね。パンの日でもお腹いっぱいになるメニューを考えたい」という思いから作られたメニューです。

ボリューム満点のハンバーガーですが、ヘルシーなアンガス牛を使用しているため、栄養バランスも満点のハンバーガーを考案しました。

14日(木)は、「一新されたにしんのかば焼き」でした。

にしんは標津町で今年漁獲量日本一となりました。ただ、骨が多い魚なので、どうやったら給食として提供できるか頭を悩ませ、役場の水産課のご協力で骨切りの方法を教えて頂き、幼稚園児や小学生でも骨を気にせず美味しく食べてもらえるようなにしんのかば焼きを考案しました。

今回、約300匹ものにしんを役場の水産課の方々が丁寧に骨切りして頂きました。

また、この日は、STVさんに取材に来て頂き、どさんこワイドにて放送して頂きました。

最終日15日(金)は、「ほてちーばーぐ」です。

ホタテを苦手とする子ども達にも、美味しくホタテを食べてもらいたいという思いから、ホタテをミンチにし挽肉と合わせ、ハンバーグにして標津町のゴーダチーズを載せて、オーブンで焼きました。

今回の企画は、標津町教育委員会をはじめ、標津町給食センター、標津町役場水産課、幼稚園、小中学校、多くの方々のご協力・ご理解のお陰で成り立ちました。

この場を借りて心よりお礼申し上げます。

生徒にとって大変貴重な経験となり、多くの学びがありました。

今後も地域と連携し、地域活性化のために貢献できるような授業を行っていきたいと思います。

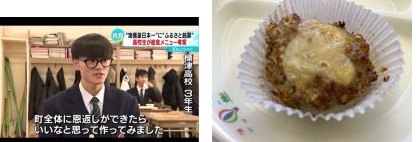

石垣島オンライン交流~ホタテ実習~(3年フードデザイン・生物)

12月12日(火)、3年生フードデザインと生物にて、沖縄県石垣市登野城小学校4年生とオンライン交流を行いました。

標津町は、今日雪が降り続けていたので外の映像を見せると、小学生は「おーっ!!雪だー!!」と雪に反応してくれました。

小学生が反応してくれたことに、緊張気味だった高校生も緊張がほどけ、北海道についてのプレゼンをスタートしました。

クイズを取り入れた内容で、石垣島の小学生に北海道のこと、標津町のことを伝えました。

その後、生物のプレゼンにバトンタッチし、ホタテの生態について説明しました。

「ホタテの目は何個あるでしょう?」のクイズをはじめ、ホタテの名称や泳ぎ方などを伝えました。

プレゼンが終わった後は、ホタテの捌き方実習です。

標津町のホタテを事前に送付していたので、小学生にホタテを捌いてもらいました。

苦労しながらも、皆上手にホタテを捌くことができていました。

その後、バターで炒めて食べてくれました。

ホタテを食べた瞬間「えっ、、肉、、?」と可愛らしい感想を言っていたようです。

標津町の特産品であるホタテについて、石垣島の小学生に知ってもらえたこと、美味しく食べてもらえたことを大変嬉しく思います。

沖縄県石垣市登野城小学校の皆さん、今日はありがとうございました。

今回の交流をきっかけに、北海道や標津町に興味を持ってくれたら嬉しいです。

また、今回協力してくださった標津漁業協同組合の皆様、心より感謝申し上げます。

この授業は、海洋教育パイオニアスクール単元開発(日本財団)の一環で行いました。

海洋教育 サケ発眼卵の孵化

12月6日(水)本日サケの水槽を観察すると、白い泡が・・・もしやこれは、とおもい確認すると、サケが孵化しているではありませんか!

ということで、本日の授業は急遽、サケの孵化稚魚の観察です。おおきな卵黄をお腹に抱え、ごろんとしている鮭の稚魚。透き通った体には、背骨が見えます。大きな目がくりくりとしている、とてもかわいいサケの稚魚を観察できました。

ちなみに受精日は、10月5日、本校に発眼卵として預かったのが11月14日、そして、き本日孵化となりました(まだ孵化していない卵もありますが・・・)。

ちなみに今回の孵化までの積算水温479℃となってます。

ホタテの捌き方実習(3年生)

12月5日(火)、3年生がホタテの捌き方実習を行いました。

講師として、標津漁協協同組合女性部の方々にお越し頂きました。

まず始めに、講師の先生によるホタテの捌き方のデモンストレーションを見せてもらいました。部位の説明もしてもらいながら、手際よく捌く姿は圧巻でした。

その後、生徒たちもホタテを捌きました。活きがよくて、苦戦している生徒もいましたが、女性部の方々が丁寧にサポートしてくれたお陰で皆で200個近くのホタテを捌くことができました。

捌いたホタテを使って、クリームシチューとホタテのサラダを作りました。

ホタテのミミは、バターで炒めました。

クリームシチューは、町民畑で育てたじゃがいもと白菜が入っており、牛乳は標津牛乳を使用しました。地産地消を意識した献立となりました。

料理完成後に、女性部の講師の方々と記念撮影をし、お礼の挨拶をしました。

標津漁協協同組合女性部の皆さん、この度は大変貴重な経験をさせて頂き、ありがとうございました。

また、この度標津漁協協同組合よりホタテの提供して頂けたことに、心より感謝申し上げます。

今回学んだことを、来週は沖縄県石垣市の小学生へオンラインで伝える授業の予定となっております。

この授業は、海洋教育パイオニアスクール単元開発(日本財団)の一環で行いました。

知床ユネスコフォーラム

12月2日(土)羅臼町らうすぽにて知床圏の4高校が集まりユネスコフォーラムが開催されました。本校からは、生徒会役員が参加しました。

今年度の基調講演は、斜里町役場の増田さんのお話でした。知床が抱えるゴミ問題等をどう解決するのかという、生徒会で抱える諸問題に立ち向かう上でとても参考になる講演でした。

午後からは、グループディスカッション。午前の講演の内容から各グループで課題解決に向けた未来への展望を考えました。ディスカッションをリードしてくれたのが、地域の方々や標津高校の先輩方。とても活発な話し合いが行われました。

次年度に向けて、さらなるユネスコ活動を推進していきます。

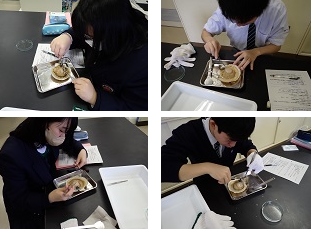

海洋教育 ホタテ解剖実習

12月5日(火)3年選択生物にて、ホタテの解剖実習を行いました。生物を学び続ける生徒にとって、ホタテを通して、いままでの学びを結びつける実習です。

まずは、ホタテの貝殻を眺めて・・・膨らんだ殻と平らな殻どうして違うんだろう?

アサリは、左右同じ形、ホッキ貝も同じ形、でもホタテはちょっと違う。そんな疑問に挑戦です。あれこれホタテの気持ちになって考えてみました。

そんな感じで、解剖は進みます。殻を外して、外套膜を観察・・・外套膜は軟体動物の特徴、殻を脱ぎ捨て外套膜だけで生きている軟体動物はな~んだ?そうです、イカやタコですね。つぎは、外套膜を一枚剥がして、心臓の観察へ。脈打つ心臓をじっくり観察しました。囲心腔の薄い膜をうまく剥がし、心臓をむき出しにすると意外な大きさにびっくりでした。

ということで今年も無事にホタテの解剖まで終了いたしました。そして、来週、解剖学習で学んだ事を遠くはなれた沖縄の子ども達に伝える授業を実践します。

本授業は、海洋教育パイオニアスクール単元開発(日本財団)の一環で行っています。また、ホタテを提供いただきました標津漁業協同組合の皆様に感謝申し上げます。

所在地

〒086-1652

標津郡標津町

南2条西5丁目2番2号

TEL

0153-82-2015(事務室)

0153-82-2364(職員室)

FAX

0153-82-2021

年間行事予定表