2025年4月の記事一覧

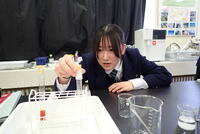

化学基礎 物質の分離

4月30日(水)今日の化学基礎は、実験です。

本日のテーマは、”分離”です。①塩化アンモニウムの再結晶 ②水性ペンのペーパークロマトグラフィー ③ヨウ化カリウム水溶液からのヨウ素の抽出の3つを実験で確認しました。

塩化アンモニウムの再結晶で見られた結晶は、ふわふわと舞い降りる様子がとてもきれいでした。昨日は、季節外れの雪模様でしたが、試験管内では、優雅な雪のような結晶が降り積もりました。

サケ学習 サケ稚魚の放流

4月28日(月)いよいよサケ稚魚の放流です。

サーモン科学館の西尾副館長さんに同行していただき、放流前の講義をいただきました。稚魚の健康のバロメーターとなる体色変化(背地転換)も上手にでき、これなら放流しても大丈夫とお墨付きをいただきました。

これから長い旅となるサケ稚魚たち、元気に育って4年後、標津川に戻ってきてほしいと願っています。半年続くサケ学習もこれで最終回となりました。

本授業は、日本財団海洋教育パイオニアスクール単元開発の一環で実施しています。

行者にんにく実習(3年フードデザイン)

4月28日(月)3年生フードデザインの授業にて、行者にんにく実習を行いました。

今回は理科の先生から学ぶ教科横断的な取り組みの授業となります。

学校を出発し、徒歩10分ほどの望ヶ丘森林公園へ行き、行者にんにくがたくさん採れる場所へ案内してもらいました。

行者にんにくの採り方の説明を受けてから、2人1組ペアになり行者にんにく採りスタートです!

最初は「ここにたくさんある!」「これは葉っぱ2枚だから採って大丈夫だよね?」と確認しながら採っていきますが、すぐに慣れ、どんどんペースがあがり、10分足らずで今日1日では食べきれない程の行者にんにくを採ることができました。

学校に戻り、行者にんにくの下処理方法の説明を聞いてから下処理をしっかりと行います。

その後、サクサクの天ぷらにして美味しくいただきました!

まだまだ標津町は寒いですが、春の山菜で少しだけ春の訪れを感じることができました。

サケ学習 サケ稚魚の飼育管理

4月23日(水)サケ稚魚の測定を行いました。そろそろ放流サイズの5cm、1gに近づけなければならない大切な時期、果たして結果はいかに・・・。

手慣れた作業でサケ稚魚の測定です。体重は、少し増えてきましたが、まだまだ1gには達しません。体長は、5mmほど足りていませんでした。今週から水温を10℃まで上げて、餌の食いを促進しているんですが、体重の増加が見られません。餌の不足?与える時間?いろいろと考えることが出てきます。あと1週間ほど飼育して、標津川へ放流します。

魚(黒ガレイ)捌き体験実習(3年フードデザイン)

4月21日(月)3年生フードデザインの授業にて、魚(黒ガレイ)捌き体験実習を行いました。

標津町観光協会、波心会さんのご協力のもと、波心会さん倉庫にて実施しました。

ご挨拶の後に、林さんから黒ガレイについての説明と、締め方のデモンストレーションを見せてもらいました。

生きた魚を脳殺する瞬間は、まさに命の大切さを実感する瞬間でした。

グループごとに、活きの良い黒ガレイを水槽からすくって、脳殺し、血抜きをする作業を行います。

林さんをはじめ、波心会の方々が生徒1人1人に丁寧に教えてくださいました。

血抜きをした後は、頭を切り落として内臓を取って、好きな大きさに切ります。

骨が固くて、生徒たちはなかなか切り落とすことができず苦労していましたが、漁師の皆さんの的確なアドバイスのお陰で、全員が捌くことができました。

実習後の生徒の振り返りからは、「自分の手で捌いたことで、魚の命をいただいているということを実感しました。今回教えていただいたことを忘れず、標津町に貢献できるよう波心会さんと商品開発、調理していきたいです。」

「捌き方を教えてもらったので、その御礼としても、クラスのみんなっで黒ガレイの素晴らしいメニューを考えて未利用魚から利用魚になるようにしたいと思いました。」等、生徒たちは命の大切さと学んだと同時に、今後の波心会さんとの商品開発にワクワクした様子でした。

波心会の皆さん、今回は生きた黒ガレイを締めてから捌くという大変貴重な体験を1人1人にさせていただき、ありがとうございました。

所在地

〒086-1652

標津郡標津町

南2条西5丁目2番2号

TEL

0153-82-2015(事務室)

0153-82-2364(職員室)

FAX

0153-82-2021

年間行事予定表