標高ニュース

鮭節を使ったオリジナルレシピ(3年フードデザイン)

5月16日(木)3年生フードデザインの授業にて、「鮭ぶしを使ったオリジナルレシピ」の調理を行いました。

標津町の特産品である鮭ぶしを使い、各グループごとにオリジナルレシピを考案しました。

作った試作品を校長室に持っていき、校長先生から講評を頂きました。

頂いた講評をもとに第二回試食会に向け、更なるメニュー開発を行っていきます。

校長先生のお気に入りレシピは、「鮭ぶし焼きおにぎり」「バニラアイスの鮭ぶし和え」「鮭ぶし塩ラーメン」「鮭ぶしのせ鮭茶漬け」でした!

他にも「じゃがいもの煮っころがし鮭ぶし和え」「レタスと鮭ぶしのナムル」「鮭ぶしジャーマンポテト」「大学いも鮭ぶしのせ」「鮭ぶしポテトサラダ」「鮭ぶしバナナヨーグルト」を調理しました。

全国募集の学校説明会に参加してくれた中学生に標津町から鮭ぶしのお土産をお渡しします。

その際に、こちらのレシピ集も配布しますので、楽しみにしていてください!

森林学習 ほだ木作りです

5月8日(水)本日は、毎年恒例のほだ木作りです。今年は、川北の森林研究会の皆さんと一緒に作業をしました。

まずは、森とキノコの関係について学習です。間伐材の有効利用には、このほだ木が最適。キノコも食べれるし、森に間伐材も戻っていく、グリーンカーボンの循環を考えると利に叶っています。

木に菌を植えるポイントと植え方を教えてもらい作業に入りました。電動ドリルで千鳥に孔を開けます。ちどりって???キノコの菌糸が伸びやすいように気をつかいます。

次は、コマ打ちです。あらかじめ菌の廻っている駒を孔に一つ一つ入れて打ち込みます。打ち込みかたも大事、深すぎず浅すぎず、手際よくです。

無事、駒打ちも終わり、ほだ木が完成です。

今年も学校の森の中でほだ木の管理が始まります。ご協力頂いた皆様ありがとうございました。

4月の生徒会活動① 挨拶運動

(更新が遅れてしまいました・・・)

4月8日から15日まで、春のあいさつ運動に参加しました。生徒会役員を中心に、弥栄町交差点と高校前の2か所で実施しました。

この日は、前日に降った雪が解けて足元が悪い中でしたが、登校途中の生徒も加わり、にぎやかな活動となりました。生徒会では、今後も定期的に玄関前の挨拶運動を行う予定です。

4月の生徒会活動② 対面式

4月9日に対面式が行われ、新入生と在校生の初顔合わせとなりました。

新入生も若干緊張しての入場でした

生徒会による年間行事紹介

部活動紹介(バドミントン部・卓球部)

部活動紹介(陸上競技部)

部活動紹介(陸上競技部)

新入生代表からの挨拶

在校生、教職員一同、新入生を心から歓迎いたします。皆さんにとって充実した3年間になるように願っております。

スタディサプリ説明会

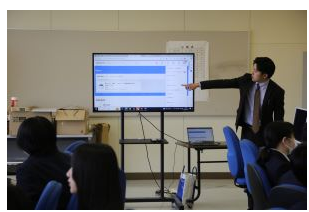

4月18日(木)、1・2学年を対象にスタディサプリ説明会を実施しました。

講師は、株式会社リクルートの丸田大輝様にお願いしました。

5校時は1学年を対象にスタディサプリの登録と活用方法の説明をしていただきました。お試しの課題にも取り組んで、使い方をしっかり理解できました。

集中して説明を聞いていました。

実際の画面を表示しながら解説していただきました。

6校時は、2学年を対象に受験対策、試験対策など効果的な活用方法を教えていただきました。また、先日実施した到達度テストの結果の確認も行いました。

2学年は教室で個人の端末を使用しながら説明を受けました。

後半は、各自が興味のある講座を視聴してみました。

今後もスタディサプリを効果的に活用しながら、基礎学力の向上、資格の取得、受験対策に取り組んでいきます。

丁寧に説明をしてくださった丸田様、ありがとうございました。

所在地

〒086-1652

標津郡標津町

南2条西5丁目2番2号

TEL

0153-82-2015(事務室)

0153-82-2364(職員室)

FAX

0153-82-2021

年間行事予定表