標高ニュース

自然環境系2年 ソバ・ジャガイモの生育調査

9月2日(火)4日(木)標津町の町民畑で栽培しているソバとジャガイモの生育を確認しました。今年のソバは、今までで一番できがよく、背丈も茎も立派に大きくなりました。

今回は、育ちの確認ということで12個体サンプリングしました。サンプリングした個体は、教室で乾燥させ、形質調査を行います。まずは、草丈、茎の太さ、節の数を測定しました。大きいものは、170cmを超える高さまで生長していました。ソバの収穫までは、もう少しというところですが、今年のソバの種の出来が楽しみになりました。

ジャガイモも生育調査をしました。試しに一株掘り起こし、今年の花標津の出来を確認しました。まだ粒は小さいものもありましたが、ほんのり赤みがかったイモが順調に育っています。ジャガイモももう少しで収穫を迎えられそうです。

自然環境系 トウモロコシの収穫

8月に入り、暑さも一段落といった標津町です。森の近くの花には、ヒョウモンチョウが舞い降り、アキアカネも姿を見せ、草むらからは、キリギリスの声が聞こえてきます。

学校の畑では、トウモロコシが収穫を迎えました。実入りもびっしり、とてもきれいなトウモロコシが採れました。

ゆでて食べるととても甘いトウモロコシなんですが、ここで・・・「トウモロコシの先端が甘いって言われて、いつも先端の方を食べていたんだけど、ほんとなのかな?」という疑問が・・・。

探究の入り口です。

ということで、学校の糖度計で早速計測!。すると・・・先端から5粒のサンプルでは、糖度12%、元の部分から5粒のサンプルで17%程度ありました。結果は、元の方が甘い・・・「ううぇ~」という驚きの声とともに、本日の探究が終わりました。「今まで信じていたのは何だったの?」というぼやきも聞こえてきましたが、確かめることがいかに大切かよくわかった授業となりました。

地域循環型防災教育 生徒会防災研修 新潟県~石川県③

研修3日目は、石川県中能登町へ。新潟から北陸新幹線で金沢へ、そこからバスで中能登町まで向かいました。中能登町役場で、能登半島地震の当時の話を伺い、行政がどのような対応をしていたのか、また防災の備えはどうなっていたのか伺いました。発災当時は、インフラがストップし、その中でも断水の継続が大変だったそうです。上水道は流せても下水が流せないと使えず、たいへん困ったそうです。

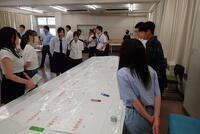

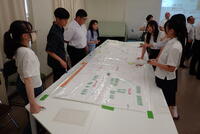

役場の次は、高校生の交流事業として、中能登町にある石川県立鹿西高校の皆さんと交流を行いました。発災当時の様子を理科の先生や探究チーム3名の生徒さんに語っていただきました。当時の大変な様子がとてもよく伝わりました。その後は、一緒にHUGを行いました。標津町オリジナルHUGを持参し、鹿西高校の皆さんと取り組みました。最初は、ぎこちなく進んでいましたが・・・やはり、進むにつれて賑やかになってきました。HUGを通して、避難所について考えるきっかけになってくれればと思います。また、これを通して交流が深まればと思います。

最後は、防災道の駅の見学をしました。発災前に整備をしており、当時重要な施設となったそうです。ここでも、行政の備えの大切さを実感しました。ちょっとした工夫が地域の人たちの命を守ることになることを学びました。

お忙しい中、震災の話やHUGに取り組んでくれた鹿西高校の皆さん、中能登町役場の皆さんありがとうございました。

地域循環型防災教育 生徒会防災研修 新潟県~石川県②

研修2日目(7月30日)は、長岡市と旧山古志村の研修でした。

2004年10月23日に発災した新潟中越地震を覚えていますか?あれから20年が経った被災地を訪れました。長岡市を中心に中越メモリアル回廊として当時の震災のことを学べるように整備されています。まず私たちは、長岡震災アーカイブセンターきおくみらいへ行きました。

ここでは、当時どのような震災が起こったのかを学び、そこからさまざまな備えについて考えることができました。長岡で学んだ4つの備え「物のそなえ」「家の中のそなえ」「安全避難のそなえ」「コミュニケーションのそなえ」が印象に残りました。研修の報告では、是非、皆さんと共有したい内容でもあります。

午後からは、旧山古志村(現長岡市)に向かいました。途中立ち寄ったのが妙見メモリアルパークです。ここは、当時起こった地滑りの崩落現場で亡くなった方を追悼する施設です。ここは,奇跡的に92時間後に助け出された2歳の子供のニュースで有名な場所でもあります。ここでは①風景・記憶・再生の軸線、②祈りの軸線、③未来と希望の軸線、に沿って見学をしました。とても大きな崩落跡で今でも崩落した斜面の様子がわかります。

山古志村では、関さんがガイドをしてくれました。山古志村に住んでいた関さんは、家族とともに避難所生活、仮設暮らしを体験したそうです。発災当時の様子を語りかけるような口調でお話しいただき、自分ごととして当時の様子を考えることができました。全村避難という苦渋の決断、当時ペットまでは避難できず、つらい思いをしたことも教えてくれました。地域の産業の錦鯉や肉牛、闘牛といった伝統や文化を今まで守り続けてきたことも教えていただきました。山古志村は、小さな集落が山間に点在し、行き来する道は、とても険しく感じました。だからこそ、地域の繋がりと地域の生きる力が山古志村の強さだと感じました。

山古志村には、今アルパカがいます。これも震災をきっかけにやってきたそうです。アルパカにちょっと癒やされ、山深い山古志村を後にしました。

地域循環型防災教育 生徒会防災研修 新潟県~石川県①

令和7年度の生徒会の防災研修が7月29日(火)~8月1日(金)に実施されました。今年の研修先は、新潟県長岡市の中越地震と石川県中能登町の能登半島地震です。

今年の研修のスタートは、新潟空港。晴天でとても暑い研修初日となりました。まず向かったのが国立研究開発機構 防災科学技術研究所 極端気象災害研究領域 雪氷防災研究センターです。ここでは、中村センター長さんより研究センターのこと、気象災害の研究の最前線、これからの災害対応など科学的な側面のお話を伺いました。特に雪氷による災害について長岡や標津の例を挙げて教えてくれました。標津でも吹雪の観測をしていることなど、地域とこの研究センターが繋がっていることを実感しました。

センターの見学では、雪の重さの比較をしました。長岡で降る雪と標津で降る雪の違いを体で体験することができました。また、低温室では、不思議な過冷却現象を体験したり、外では、気象観測機器を学ぶことができました。

お忙しい中、高校生のためにご対応いただきありがとうございます。

所在地

〒086-1652

標津郡標津町

南2条西5丁目2番2号

TEL

0153-82-2015(事務室)

0153-82-2364(職員室)

FAX

0153-82-2021

年間行事予定表

いじめ基本方針(R5改訂)

詳しくは上のメニュー『 学校生活 』に記載してあります。ご覧ください。