標高ニュース

自然環境系2年 ソバ・ジャガイモの生育調査

9月2日(火)4日(木)標津町の町民畑で栽培しているソバとジャガイモの生育を確認しました。今年のソバは、今までで一番できがよく、背丈も茎も立派に大きくなりました。

今回は、育ちの確認ということで12個体サンプリングしました。サンプリングした個体は、教室で乾燥させ、形質調査を行います。まずは、草丈、茎の太さ、節の数を測定しました。大きいものは、170cmを超える高さまで生長していました。ソバの収穫までは、もう少しというところですが、今年のソバの種の出来が楽しみになりました。

ジャガイモも生育調査をしました。試しに一株掘り起こし、今年の花標津の出来を確認しました。まだ粒は小さいものもありましたが、ほんのり赤みがかったイモが順調に育っています。ジャガイモももう少しで収穫を迎えられそうです。

自然環境系 トウモロコシの収穫

8月に入り、暑さも一段落といった標津町です。森の近くの花には、ヒョウモンチョウが舞い降り、アキアカネも姿を見せ、草むらからは、キリギリスの声が聞こえてきます。

学校の畑では、トウモロコシが収穫を迎えました。実入りもびっしり、とてもきれいなトウモロコシが採れました。

ゆでて食べるととても甘いトウモロコシなんですが、ここで・・・「トウモロコシの先端が甘いって言われて、いつも先端の方を食べていたんだけど、ほんとなのかな?」という疑問が・・・。

探究の入り口です。

ということで、学校の糖度計で早速計測!。すると・・・先端から5粒のサンプルでは、糖度12%、元の部分から5粒のサンプルで17%程度ありました。結果は、元の方が甘い・・・「ううぇ~」という驚きの声とともに、本日の探究が終わりました。「今まで信じていたのは何だったの?」というぼやきも聞こえてきましたが、確かめることがいかに大切かよくわかった授業となりました。

地域循環型防災教育 生徒会防災研修 新潟県~石川県③

研修3日目は、石川県中能登町へ。新潟から北陸新幹線で金沢へ、そこからバスで中能登町まで向かいました。中能登町役場で、能登半島地震の当時の話を伺い、行政がどのような対応をしていたのか、また防災の備えはどうなっていたのか伺いました。発災当時は、インフラがストップし、その中でも断水の継続が大変だったそうです。上水道は流せても下水が流せないと使えず、たいへん困ったそうです。

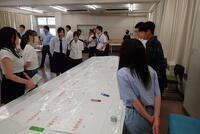

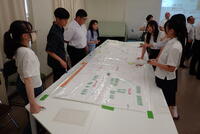

役場の次は、高校生の交流事業として、中能登町にある石川県立鹿西高校の皆さんと交流を行いました。発災当時の様子を理科の先生や探究チーム3名の生徒さんに語っていただきました。当時の大変な様子がとてもよく伝わりました。その後は、一緒にHUGを行いました。標津町オリジナルHUGを持参し、鹿西高校の皆さんと取り組みました。最初は、ぎこちなく進んでいましたが・・・やはり、進むにつれて賑やかになってきました。HUGを通して、避難所について考えるきっかけになってくれればと思います。また、これを通して交流が深まればと思います。

最後は、防災道の駅の見学をしました。発災前に整備をしており、当時重要な施設となったそうです。ここでも、行政の備えの大切さを実感しました。ちょっとした工夫が地域の人たちの命を守ることになることを学びました。

お忙しい中、震災の話やHUGに取り組んでくれた鹿西高校の皆さん、中能登町役場の皆さんありがとうございました。

地域循環型防災教育 生徒会防災研修 新潟県~石川県②

研修2日目(7月30日)は、長岡市と旧山古志村の研修でした。

2004年10月23日に発災した新潟中越地震を覚えていますか?あれから20年が経った被災地を訪れました。長岡市を中心に中越メモリアル回廊として当時の震災のことを学べるように整備されています。まず私たちは、長岡震災アーカイブセンターきおくみらいへ行きました。

ここでは、当時どのような震災が起こったのかを学び、そこからさまざまな備えについて考えることができました。長岡で学んだ4つの備え「物のそなえ」「家の中のそなえ」「安全避難のそなえ」「コミュニケーションのそなえ」が印象に残りました。研修の報告では、是非、皆さんと共有したい内容でもあります。

午後からは、旧山古志村(現長岡市)に向かいました。途中立ち寄ったのが妙見メモリアルパークです。ここは、当時起こった地滑りの崩落現場で亡くなった方を追悼する施設です。ここは,奇跡的に92時間後に助け出された2歳の子供のニュースで有名な場所でもあります。ここでは①風景・記憶・再生の軸線、②祈りの軸線、③未来と希望の軸線、に沿って見学をしました。とても大きな崩落跡で今でも崩落した斜面の様子がわかります。

山古志村では、関さんがガイドをしてくれました。山古志村に住んでいた関さんは、家族とともに避難所生活、仮設暮らしを体験したそうです。発災当時の様子を語りかけるような口調でお話しいただき、自分ごととして当時の様子を考えることができました。全村避難という苦渋の決断、当時ペットまでは避難できず、つらい思いをしたことも教えてくれました。地域の産業の錦鯉や肉牛、闘牛といった伝統や文化を今まで守り続けてきたことも教えていただきました。山古志村は、小さな集落が山間に点在し、行き来する道は、とても険しく感じました。だからこそ、地域の繋がりと地域の生きる力が山古志村の強さだと感じました。

山古志村には、今アルパカがいます。これも震災をきっかけにやってきたそうです。アルパカにちょっと癒やされ、山深い山古志村を後にしました。

地域循環型防災教育 生徒会防災研修 新潟県~石川県①

令和7年度の生徒会の防災研修が7月29日(火)~8月1日(金)に実施されました。今年の研修先は、新潟県長岡市の中越地震と石川県中能登町の能登半島地震です。

今年の研修のスタートは、新潟空港。晴天でとても暑い研修初日となりました。まず向かったのが国立研究開発機構 防災科学技術研究所 極端気象災害研究領域 雪氷防災研究センターです。ここでは、中村センター長さんより研究センターのこと、気象災害の研究の最前線、これからの災害対応など科学的な側面のお話を伺いました。特に雪氷による災害について長岡や標津の例を挙げて教えてくれました。標津でも吹雪の観測をしていることなど、地域とこの研究センターが繋がっていることを実感しました。

センターの見学では、雪の重さの比較をしました。長岡で降る雪と標津で降る雪の違いを体で体験することができました。また、低温室では、不思議な過冷却現象を体験したり、外では、気象観測機器を学ぶことができました。

お忙しい中、高校生のためにご対応いただきありがとうございます。

標津水産教育プログラム 標津マルシェ開催

7月27日(日)標津町サーモンパークを会場に標津水産教育プログラム「うみちる」の一環である”標津マルシェ”が開催されました。待ちに待ったこの日、朝の天候はあいにくの小雨。お客さんの数が心配でもありましたが、今日までフードデザインの3年生たちは、授業、放課後を使って丁寧に準備を重ねてきました。

当日は、会場設営から始めました。初めての出店にあれこれありましたが、なんとか準備完了!標津高校のブースにおなじみの登りを立ててお客さんをお待ちしました。今回のメニューは、クロカレイのカレー春巻き、カジカフレークザンギ、出汁たこ焼き、うしべつプリン、しべつメープルの5品目。どれもこの日に臨むために真剣に生徒たちが探究を重ねて来たメニューです。

11時半から販売開始、標津高校のブースに次々にお客さんが来てくれました。販売のブースでは、ボランティア部の2年生や1年生も手伝ってくれました。販売開始早々に売れ切れたのがうしべつプリン、そして限定20個の標津メープル。

スティック状に工夫したカレイのカレー春巻きは、手に持ちやすく、食べやすく、ふわふわしたカレイの食感がとても好評で食べてくれたお客さんは皆さん笑顔でした。

たこ焼き、ザンギの販売は、列ができるほどお客さんが並び、すべての商品が売れ終わるまで約2時間!あっという間に販売は終わってしまいました。ちなみに特別販売したうしべつくんキーホルダーも大人気でした!

準備からこの日まで探究を重ねた3年生の成果が実りました。開会の挨拶で「マルシェでの主役は、生徒です。」とおっしゃっていただいたとおり、今回は、生徒たちがキラキラ活躍し、たくさんの笑みであふれ主役となれた一日になりました。

波心会、標津町観光協会の皆様、標津町サーモン科学館の皆様、関わっていただいた大学生の皆さん、温かく生徒を見守り声をかけていただきありがとうございました。この場を借りて感謝申し上げます。

当日の様子は、本校のInstagramでも発信しております。ご覧ください。

地域循環型防災教育 北海道地域防災マスター認定研修会

7月26日(土)標津町生涯学習センターあすぱるで行われた根室振興局主催の「北海道地域防災マスター認定研修会」に生徒7名、教員1名が参加しました。これは、北海道で認定する地域の防災リーダーを育成する狙いとそのリーダーが地域の防災を担うことを目標としています。本校で推進している地域循環型防災教育、本校で目指す防災リーダーとして是非生徒たちに学んでほしい研修でした。

当日は、DIG、気象・災害に関する専門知識、救命講習と1日たっぷり防災について学ぶことができました。地域の方と高校生が一緒になってDIGに取り組み、互いの意見を交わし、考え進めていく姿がとても印象的でした。

標津高校では、標津町オリジナルHUGを用いた防災教育をはじめ、生徒会を中心にさまざまな防災教育に取り組んでいます。地域住民との交流を深めるオリジナルHUGやリアルHUGを再び実施してもいい時期に来たかと感じています。

これで標津高校には、北海道地域防災マスターが教員3名、生徒7名で11名となります。防災減災教育の推進にこれからも励んで参ります。

第73回 標高祭 終了御礼 (第2日目の様子)

<2日目 生徒会企画、一般公開、フィナーレ>

2日目の午前中は、生徒会企画の1つ目、触覚だけで箱の中身を当てる「箱の中身はなんだろな?」を行いました。

タマネギやレモンといったわかりやすいものから、虫のおもちゃやスライムといった、すぐ手を離してしまいそうなものもありました。さらに生徒会担当者のドッキリで、「ビリビリおもちゃ」が入った箱もありました。

生徒会企画の2つ目は、「早食い大会」でした。辛い部門(辛ラーメン)、酸っぱい部門(レモン3個)、冷たい部門(ガリガリ君)に分かれて行われました。タブレットを使って手元をスクリーンに映し、後部席の人への配慮もしました。

11:30から一般公開が行われました。この日、町内では運動会や別イベントも開催されていたため、この時間にずらして一般公開を行いました。

当日は200名を超える方々に来校していただきました。

最後はフィナーレです。ダンスパフォーマンス、衣装、学級旗の審査結果の発表を行い、振り返りムービーを見て、2日間の全日程が終了しました。

今年から、一般公開に向けた準備は全学年を混ぜた「縦割り」となり、準備期間の計画や手順に戸惑ったこともありましたが、来校者アンケートでは、「楽しかった」、「面白かった」といった声を頂戴することができました。次年度も多くの方々に来ていただけるよう頑張りたいと思います。ありがとうございました。

追伸

生徒会役員の皆さん、準備、運営お疲れさまでした!

第73回 標高祭 終了御礼 (第1日目の様子)

7月10日、11日の2日間、第73回標高祭が行われ、11日の一般公開では、多くの方々に来校していただきました。この場を借り、御礼申し上げます。

<1日目 オープニング、有志発表、ダンスパフォーマンス>

生徒会によるオープニングムービー(準備期間の様子)、校長挨拶、生徒会長挨拶の後、各クラスの学級旗紹介、そして学校祭の意気込みを語ってもらいました。その後、有志発表(5チーム)によるダンスやバンド、DJの披露となりました。

昼食をはさんで午後からはクラス対抗ダンスパフォーマンスです。

会場の関係で、関係者(保護者)のみの公開となりましたが、60名以上の方に見学していただきました。

各クラス準備した衣装・装飾をまとい、練習の成果を発揮することができました。

最後は、学級旗の前で写真撮影を行い、1日目が終了しました。

2日目の様子は、後日公開します。お楽しみに!

標津水産教育プログラム 地引き網体験

7月18日(金)本日は、標津水産教育プログラム3回目となる企画です。伊茶仁海岸で地引き網を体験させていただきました。天候も良く、波もなく、透き通ったきれいな海と青い空、遠くには国後島が見える標津の海岸で魚を獲るという体験をしました。水産業の現状、未来について地元の漁師である波心会の皆さんの熱い言葉が心にしみる体験授業でした。

本日の進行は、大学生が担当。以前クロカレイの捌き方の体験でお会いした方だったので、生徒たちは、すぐに打ち解け、和やかな雰囲気の中、始まりました。沖には、波心会の皆さんがすでに船で網を用意してくださり、陸では、引くロープをたぐり寄せる準備をしました。綱引きで使うような太い綱、網にはおもりも付いているので引くのには、かなり力がいります。2年生14名と少ないながらも担任の束田先生も加わり必死で綱をたぐり寄せました。

網を狭めていくと魚たちがちらほらと・・・小さなニシンやカレイ、ギンポ、コマイの稚魚、カジカ、マメイカ、ヤドカリやクラゲ、多種多様な海の生き物が次々と現れ、生徒たちは夢中になって生き物をバケツに移し、観察していました。透き通った体をしているイカ、とてもきれいでした。

メインとなるのは、やはりカレイの仲間。ざっと分類すると、クロガレイ、スナガレイ、イシモチ、ゴソガレイと地元でおなじみのカレイが揚がってきました。獲れたカレイの話をしてくださった浅野さん、「市場価格が低くカレイだけでは、生活が成り立たない・・・だからといって、たくさん獲ると資源がなくなる」真剣に語るその言葉に今を生きる漁師の気持ち、これからの水産業のあり方を学ぶことができました。また、サーモン科学館学芸員の仁科さんからは、カレイの地域名や和名について講義いただきました。また、今回は、ニシンの稚魚が捕れたことが一つ収穫であることも教えてくれました。大切な資源となっているニシン、多くの稚魚が沿岸の海でしっかり育っているんですね。

水産教育プログラムは、今回で3回目となりますが、それぞれの繋がりがよりよく融合して、生徒たちに海の魅力、魚の価値、地域の産業を伝えるプログラムになっています。主催していただいた、南知床標津町観光協会の皆様、地引き網を用意していただいた波心会の皆様、そして、力強い大学生の皆様、本日は、暑い中、ありがとうございました。

自然環境系科目 苗の定植

7月1日(火)夏らしく日差しも気温も上昇中。本日の探究基礎は、畑作りです。前日に3年生が畝を立ててくれたところにマルチシートを貼り、いよいよ苗を植えることとなりました。

種から育てたカボチャにズッキーニ、トウモロコシの苗をきれいに定植しました。今年は、暑さも続き順調に育っています。また、苗から育てているトマトにキュウリも定植しました。キュウリは、すでに小さな実が実っていました。まだ植えていない苗もまだあります。これからしばらく定植作業が進みます。

標津水産教育プログラム 高大連携 水産出前講座

6月30日(月)2年生の総合的な探究の時間、前回のクロガレイの捌き方体験の続きである高大連携企画の水産出前授業が行われました。今回の講師は、東京農業大学オホーツクキャンパス水圏生産科学研究室准教授の市川先生です。

「水産から地域を学ぶ~産業と人のあり方を探る~」というテーマで講話をいただきました。標津町の漁業は、実は、日本海側のある県一県分の漁獲量があることや日本の食糧自給率、魚種によるレジームシフトが起こることで漁獲される魚が変化することなど学びました。さらに、サケやニシンという標津になじみある魚について、漁業という視点で詳しく解説していただきました。

地域の産業について考えることが地域の未来を考えることに繋がっています。そして、日本の未来に繋がっています。市川先生、お忙しい中お越しいただき、ありがとうございました。

地域循環型防災教育 川北小学校4年生来校

6月30日(月)、先日、川北小学校4年生で防災の出前授業を行ったところですが、本日は、その4年生が来校してくれました。地域の防災施設の見学ということで、町役場住民生活課危機管理室と共同した防災学習の一環です。

学校に来てもらった理由は・・・標津高校が避難所だからです。

学校にある避難所設備を見てもらいました。まずは、非常用の大きな発電機。発電機があると、停電でも様々なことに対応することができます。子供たちもスマホの充電ができる!とか暖房使える!など考えを発表してくれました。その次は、体育館と格技場での防災で使えるもの探検。ホワイトボードは「頭を守るのに使えそう」とか「卓球台は机にできる」とか子供たちは想像力を発揮していました。

防災用の卓球の仕切りを紹介すると、早速寝袋に・・・いざというときにマットにもなるし、寝袋にもなる。日常学校にあるもので十分災害に対応できるということがわかってもらえたでしょうか。

地域循環型防災教育がまたひとつつながりました。

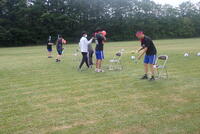

スポーツ大会

4年ぶりに外でのスポーツ大会!

縦割りでのチームを編成し、ピンク、黄色、水色のはちまきで出場です。

まずは選手宣誓。各チームのリーダーがユーモアのある選手宣誓で幕を開きました。

外に移動して、玉入れ、綱引き、綱とり、大縄跳び。

どの競技も白熱した接戦の展開で応援にも熱が入ります。

午後からはアンケートで人気の高いリレー、障害物競走。

障害物競走は笑いに溢れ、リレーは生徒全員が力走を見せました。

優勝した黄色チームはメダルを下げて記念撮影。

どの種目も盛り上がり充実した一日となりました。

ノリウツギ学習 和紙漉き体験

6月26日(木)ノリウツギ学習を行いました。2年生の自然環境系科目選択生徒3名で、標津町文化会館で行われた紙すき体験に参加しました。標津町で採集されるノリウツギは、大切な和紙作りの要素「ねり」となります。今回は、和紙に触れ、ノリウツギを知ることを目的としました。

テレビとかでは、見たことのある和紙作りですが、実際漉く作業をやってみるとこれが難しい。均等に繊維を乗せているつもりでも講師の先生がちょっと修正してくれます。とても繊細で職人の仕事ということを感じます。漉いた和紙に思い思いに色をつけ、乾燥させて完成です。

この後、標津町内のノリウツギをテーマに学びを深めていきます。

畑作業~地産地消を学ぶ~

3年生のフードデザインの授業では、地産地消を体験的に学ぶため理科と教科横断で畑実習を行っています。

今年もその季節がやってきました!

各自長靴を用意して、日焼け対策をして、準備万端です!

第一弾は、じゃがいもを植えるための畝立てを行いました。

理科の先生からレクチャーを受けてスタート!

第二弾は、草むしりです。炎天下の中、2時間かけて丁寧に草むしりを行いました。

第三弾は、芽かきと土寄せと追肥の作業です。

地道な作業こそ、丁寧さが求められます。汗だくでみんな作業を頑張りました!

目標はじゃがいも収穫100kg!引き続き、頑張りましょう!

今年も町民農園を貸していただき、地域関係者の皆様に感謝申し上げます。

標津高校PR大使 川北中学校編

6月25日(水)川北中学校にて、標津高校のPRをさせていただきました。貴重なお時間ありがとうございます。

生徒会生徒8名で学校PRスライドで学校の説明をして、標津高校の魅力を伝えました。また、今年のPR動画も披露。小さい学校だけどとても仲が良くみんながいきいきしている様子が伝わったでしょうか。後半は、生徒インタビュー。標津高校の魅力を生徒会メンバーから伝えてもらいました。学年を超えて仲が良いことや行事が楽しいこと、防災の学びで自分が成長できたこと、資格検定に頑張れることなどなど。

7月は、学校祭、9月は体験入学と高校を体験する機会があります。是非、中学生の皆さんご来校ください。

地域循環型防災教育 川北小学校へ

6月25日(水)地域循環型防災教育の一環として、町内川北地区の川北小学校4年生に対して、防災出前授業を行いました。生徒会8名がそれぞれのパートに分かれ、子供たちに伝わるように工夫して授業に取り組みました。

今回の内容は、昨年度に取り組んだ防災研修の報告と絵本の読み聞かせ。熊本・長崎で学んだ地震や水害、火山災害を元に子供たちに伝わるように工夫したパワポをつくり、また、授業の後、気象台の津波発生装置による学習もあったので、福島の請戸小学校物語を読み聞かせしました、絵本に出てくる「あなたにとっての大平山」、標津町だったらどこになるのか想像してもらえたでしょうか。災害にとても大切なキーワード「備える」を家に帰ってから、おうちに人と共有してくれたらありがたいです。

海洋教育 藻場学習

6月24日(火)海洋教育パイオニアスクール単元開発の一環で取り組む藻場学習を行いました。大潮の干潮時を見計らい3,4時間目に実施。本日の講師は、昨年度からご協力いただいている標津サーモン科学館副館長の西尾さんです。

標津町には,海辺で遊び、キャンプもできる素敵な公園が整備されています。町民の憩いの場所です。ここに造成されている人工の海岸で藻場を造っています。先月、海洋学習の第1弾として春のプランクトン観察をしました。そのときにたくさんの動物・植物プランクトンを観察しました。これらの生き物の繋がりを藻場学習で深める単元です。

まずは、とにかく生き物をたくさんの種類見つけることです。真っ先に捕まえたのがカニ類でした。そして、西尾さんの指導で稚魚を探してみました。すばしっこいウグイの稚魚や生まれたてのカジカ、ギンポの仲間を観察することができました。その後は、ヤドカリ、巻き貝、カサガイ、ゴカイ、ヘラムシ、フジツボ、海藻を観察。小さな藻場でしたが、多様な生物が生息し、互いに関係を作り、豊かな海が醸成されていました。

本授業は、日本財団海洋教育パイオニアスクール単元開発の一環で行われました。

避難訓練(火災)

6月16日(月)の6時間目に避難訓練を実施しました。

授業中に調理室で発生した火災に対し、駐車場への避難という想定で行いました。

放送による避難指示から、避難後の人数確認完了までの時間を計測します。今年は1分51秒でした。

生徒も教職員も緊張感を持ちつつ、冷静に避難することができました。

標津消防署職員の方から、教職員は生徒に適切な避難指示が出せること、生徒は先生の避難指示をしっかり聞くことが一番大切だというお話をしていただきました。

また、校長先生から、実際に起きた学校での火災を例に、いつ起こってもおかしくない身近な災害であり、起こった際には命を守る行動を最優先にとってほしいというお話をしていただきました。

その後、各クラスの代表者に避難梯子を使用した避難の実演をしてもらいました。

地上で見ていた生徒から「がんばれ~!」という声をかけられながら無事に避難することができました。

今回も生徒だけでなく教職員にとっても防災減災意識が高まる避難訓練となりました。

ご協力いただいた標津消防署職員の方々、ありがとうございました。

所在地

〒086-1652

標津郡標津町

南2条西5丁目2番2号

TEL

0153-82-2015(事務室)

0153-82-2364(職員室)

FAX

0153-82-2021

年間行事予定表

いじめ基本方針(R5改訂)

詳しくは上のメニュー『 学校生活 』に記載してあります。ご覧ください。