標高ニュース

自然環境系2年 ソバ・ジャガイモの生育調査

9月2日(火)4日(木)標津町の町民畑で栽培しているソバとジャガイモの生育を確認しました。今年のソバは、今までで一番できがよく、背丈も茎も立派に大きくなりました。

今回は、育ちの確認ということで12個体サンプリングしました。サンプリングした個体は、教室で乾燥させ、形質調査を行います。まずは、草丈、茎の太さ、節の数を測定しました。大きいものは、170cmを超える高さまで生長していました。ソバの収穫までは、もう少しというところですが、今年のソバの種の出来が楽しみになりました。

ジャガイモも生育調査をしました。試しに一株掘り起こし、今年の花標津の出来を確認しました。まだ粒は小さいものもありましたが、ほんのり赤みがかったイモが順調に育っています。ジャガイモももう少しで収穫を迎えられそうです。

自然環境系 トウモロコシの収穫

8月に入り、暑さも一段落といった標津町です。森の近くの花には、ヒョウモンチョウが舞い降り、アキアカネも姿を見せ、草むらからは、キリギリスの声が聞こえてきます。

学校の畑では、トウモロコシが収穫を迎えました。実入りもびっしり、とてもきれいなトウモロコシが採れました。

ゆでて食べるととても甘いトウモロコシなんですが、ここで・・・「トウモロコシの先端が甘いって言われて、いつも先端の方を食べていたんだけど、ほんとなのかな?」という疑問が・・・。

探究の入り口です。

ということで、学校の糖度計で早速計測!。すると・・・先端から5粒のサンプルでは、糖度12%、元の部分から5粒のサンプルで17%程度ありました。結果は、元の方が甘い・・・「ううぇ~」という驚きの声とともに、本日の探究が終わりました。「今まで信じていたのは何だったの?」というぼやきも聞こえてきましたが、確かめることがいかに大切かよくわかった授業となりました。

地域循環型防災教育 生徒会防災研修 新潟県~石川県③

研修3日目は、石川県中能登町へ。新潟から北陸新幹線で金沢へ、そこからバスで中能登町まで向かいました。中能登町役場で、能登半島地震の当時の話を伺い、行政がどのような対応をしていたのか、また防災の備えはどうなっていたのか伺いました。発災当時は、インフラがストップし、その中でも断水の継続が大変だったそうです。上水道は流せても下水が流せないと使えず、たいへん困ったそうです。

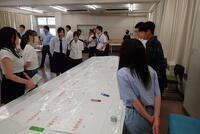

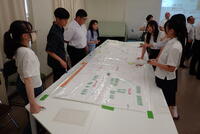

役場の次は、高校生の交流事業として、中能登町にある石川県立鹿西高校の皆さんと交流を行いました。発災当時の様子を理科の先生や探究チーム3名の生徒さんに語っていただきました。当時の大変な様子がとてもよく伝わりました。その後は、一緒にHUGを行いました。標津町オリジナルHUGを持参し、鹿西高校の皆さんと取り組みました。最初は、ぎこちなく進んでいましたが・・・やはり、進むにつれて賑やかになってきました。HUGを通して、避難所について考えるきっかけになってくれればと思います。また、これを通して交流が深まればと思います。

最後は、防災道の駅の見学をしました。発災前に整備をしており、当時重要な施設となったそうです。ここでも、行政の備えの大切さを実感しました。ちょっとした工夫が地域の人たちの命を守ることになることを学びました。

お忙しい中、震災の話やHUGに取り組んでくれた鹿西高校の皆さん、中能登町役場の皆さんありがとうございました。

地域循環型防災教育 生徒会防災研修 新潟県~石川県②

研修2日目(7月30日)は、長岡市と旧山古志村の研修でした。

2004年10月23日に発災した新潟中越地震を覚えていますか?あれから20年が経った被災地を訪れました。長岡市を中心に中越メモリアル回廊として当時の震災のことを学べるように整備されています。まず私たちは、長岡震災アーカイブセンターきおくみらいへ行きました。

ここでは、当時どのような震災が起こったのかを学び、そこからさまざまな備えについて考えることができました。長岡で学んだ4つの備え「物のそなえ」「家の中のそなえ」「安全避難のそなえ」「コミュニケーションのそなえ」が印象に残りました。研修の報告では、是非、皆さんと共有したい内容でもあります。

午後からは、旧山古志村(現長岡市)に向かいました。途中立ち寄ったのが妙見メモリアルパークです。ここは、当時起こった地滑りの崩落現場で亡くなった方を追悼する施設です。ここは,奇跡的に92時間後に助け出された2歳の子供のニュースで有名な場所でもあります。ここでは①風景・記憶・再生の軸線、②祈りの軸線、③未来と希望の軸線、に沿って見学をしました。とても大きな崩落跡で今でも崩落した斜面の様子がわかります。

山古志村では、関さんがガイドをしてくれました。山古志村に住んでいた関さんは、家族とともに避難所生活、仮設暮らしを体験したそうです。発災当時の様子を語りかけるような口調でお話しいただき、自分ごととして当時の様子を考えることができました。全村避難という苦渋の決断、当時ペットまでは避難できず、つらい思いをしたことも教えてくれました。地域の産業の錦鯉や肉牛、闘牛といった伝統や文化を今まで守り続けてきたことも教えていただきました。山古志村は、小さな集落が山間に点在し、行き来する道は、とても険しく感じました。だからこそ、地域の繋がりと地域の生きる力が山古志村の強さだと感じました。

山古志村には、今アルパカがいます。これも震災をきっかけにやってきたそうです。アルパカにちょっと癒やされ、山深い山古志村を後にしました。

地域循環型防災教育 生徒会防災研修 新潟県~石川県①

令和7年度の生徒会の防災研修が7月29日(火)~8月1日(金)に実施されました。今年の研修先は、新潟県長岡市の中越地震と石川県中能登町の能登半島地震です。

今年の研修のスタートは、新潟空港。晴天でとても暑い研修初日となりました。まず向かったのが国立研究開発機構 防災科学技術研究所 極端気象災害研究領域 雪氷防災研究センターです。ここでは、中村センター長さんより研究センターのこと、気象災害の研究の最前線、これからの災害対応など科学的な側面のお話を伺いました。特に雪氷による災害について長岡や標津の例を挙げて教えてくれました。標津でも吹雪の観測をしていることなど、地域とこの研究センターが繋がっていることを実感しました。

センターの見学では、雪の重さの比較をしました。長岡で降る雪と標津で降る雪の違いを体で体験することができました。また、低温室では、不思議な過冷却現象を体験したり、外では、気象観測機器を学ぶことができました。

お忙しい中、高校生のためにご対応いただきありがとうございます。

標津水産教育プログラム 標津マルシェ開催

7月27日(日)標津町サーモンパークを会場に標津水産教育プログラム「うみちる」の一環である”標津マルシェ”が開催されました。待ちに待ったこの日、朝の天候はあいにくの小雨。お客さんの数が心配でもありましたが、今日までフードデザインの3年生たちは、授業、放課後を使って丁寧に準備を重ねてきました。

当日は、会場設営から始めました。初めての出店にあれこれありましたが、なんとか準備完了!標津高校のブースにおなじみの登りを立ててお客さんをお待ちしました。今回のメニューは、クロカレイのカレー春巻き、カジカフレークザンギ、出汁たこ焼き、うしべつプリン、しべつメープルの5品目。どれもこの日に臨むために真剣に生徒たちが探究を重ねて来たメニューです。

11時半から販売開始、標津高校のブースに次々にお客さんが来てくれました。販売のブースでは、ボランティア部の2年生や1年生も手伝ってくれました。販売開始早々に売れ切れたのがうしべつプリン、そして限定20個の標津メープル。

スティック状に工夫したカレイのカレー春巻きは、手に持ちやすく、食べやすく、ふわふわしたカレイの食感がとても好評で食べてくれたお客さんは皆さん笑顔でした。

たこ焼き、ザンギの販売は、列ができるほどお客さんが並び、すべての商品が売れ終わるまで約2時間!あっという間に販売は終わってしまいました。ちなみに特別販売したうしべつくんキーホルダーも大人気でした!

準備からこの日まで探究を重ねた3年生の成果が実りました。開会の挨拶で「マルシェでの主役は、生徒です。」とおっしゃっていただいたとおり、今回は、生徒たちがキラキラ活躍し、たくさんの笑みであふれ主役となれた一日になりました。

波心会、標津町観光協会の皆様、標津町サーモン科学館の皆様、関わっていただいた大学生の皆さん、温かく生徒を見守り声をかけていただきありがとうございました。この場を借りて感謝申し上げます。

当日の様子は、本校のInstagramでも発信しております。ご覧ください。

地域循環型防災教育 北海道地域防災マスター認定研修会

7月26日(土)標津町生涯学習センターあすぱるで行われた根室振興局主催の「北海道地域防災マスター認定研修会」に生徒7名、教員1名が参加しました。これは、北海道で認定する地域の防災リーダーを育成する狙いとそのリーダーが地域の防災を担うことを目標としています。本校で推進している地域循環型防災教育、本校で目指す防災リーダーとして是非生徒たちに学んでほしい研修でした。

当日は、DIG、気象・災害に関する専門知識、救命講習と1日たっぷり防災について学ぶことができました。地域の方と高校生が一緒になってDIGに取り組み、互いの意見を交わし、考え進めていく姿がとても印象的でした。

標津高校では、標津町オリジナルHUGを用いた防災教育をはじめ、生徒会を中心にさまざまな防災教育に取り組んでいます。地域住民との交流を深めるオリジナルHUGやリアルHUGを再び実施してもいい時期に来たかと感じています。

これで標津高校には、北海道地域防災マスターが教員3名、生徒7名で11名となります。防災減災教育の推進にこれからも励んで参ります。

第73回 標高祭 終了御礼 (第2日目の様子)

<2日目 生徒会企画、一般公開、フィナーレ>

2日目の午前中は、生徒会企画の1つ目、触覚だけで箱の中身を当てる「箱の中身はなんだろな?」を行いました。

タマネギやレモンといったわかりやすいものから、虫のおもちゃやスライムといった、すぐ手を離してしまいそうなものもありました。さらに生徒会担当者のドッキリで、「ビリビリおもちゃ」が入った箱もありました。

生徒会企画の2つ目は、「早食い大会」でした。辛い部門(辛ラーメン)、酸っぱい部門(レモン3個)、冷たい部門(ガリガリ君)に分かれて行われました。タブレットを使って手元をスクリーンに映し、後部席の人への配慮もしました。

11:30から一般公開が行われました。この日、町内では運動会や別イベントも開催されていたため、この時間にずらして一般公開を行いました。

当日は200名を超える方々に来校していただきました。

最後はフィナーレです。ダンスパフォーマンス、衣装、学級旗の審査結果の発表を行い、振り返りムービーを見て、2日間の全日程が終了しました。

今年から、一般公開に向けた準備は全学年を混ぜた「縦割り」となり、準備期間の計画や手順に戸惑ったこともありましたが、来校者アンケートでは、「楽しかった」、「面白かった」といった声を頂戴することができました。次年度も多くの方々に来ていただけるよう頑張りたいと思います。ありがとうございました。

追伸

生徒会役員の皆さん、準備、運営お疲れさまでした!

第73回 標高祭 終了御礼 (第1日目の様子)

7月10日、11日の2日間、第73回標高祭が行われ、11日の一般公開では、多くの方々に来校していただきました。この場を借り、御礼申し上げます。

<1日目 オープニング、有志発表、ダンスパフォーマンス>

生徒会によるオープニングムービー(準備期間の様子)、校長挨拶、生徒会長挨拶の後、各クラスの学級旗紹介、そして学校祭の意気込みを語ってもらいました。その後、有志発表(5チーム)によるダンスやバンド、DJの披露となりました。

昼食をはさんで午後からはクラス対抗ダンスパフォーマンスです。

会場の関係で、関係者(保護者)のみの公開となりましたが、60名以上の方に見学していただきました。

各クラス準備した衣装・装飾をまとい、練習の成果を発揮することができました。

最後は、学級旗の前で写真撮影を行い、1日目が終了しました。

2日目の様子は、後日公開します。お楽しみに!

標津水産教育プログラム 地引き網体験

7月18日(金)本日は、標津水産教育プログラム3回目となる企画です。伊茶仁海岸で地引き網を体験させていただきました。天候も良く、波もなく、透き通ったきれいな海と青い空、遠くには国後島が見える標津の海岸で魚を獲るという体験をしました。水産業の現状、未来について地元の漁師である波心会の皆さんの熱い言葉が心にしみる体験授業でした。

本日の進行は、大学生が担当。以前クロカレイの捌き方の体験でお会いした方だったので、生徒たちは、すぐに打ち解け、和やかな雰囲気の中、始まりました。沖には、波心会の皆さんがすでに船で網を用意してくださり、陸では、引くロープをたぐり寄せる準備をしました。綱引きで使うような太い綱、網にはおもりも付いているので引くのには、かなり力がいります。2年生14名と少ないながらも担任の束田先生も加わり必死で綱をたぐり寄せました。

網を狭めていくと魚たちがちらほらと・・・小さなニシンやカレイ、ギンポ、コマイの稚魚、カジカ、マメイカ、ヤドカリやクラゲ、多種多様な海の生き物が次々と現れ、生徒たちは夢中になって生き物をバケツに移し、観察していました。透き通った体をしているイカ、とてもきれいでした。

メインとなるのは、やはりカレイの仲間。ざっと分類すると、クロガレイ、スナガレイ、イシモチ、ゴソガレイと地元でおなじみのカレイが揚がってきました。獲れたカレイの話をしてくださった浅野さん、「市場価格が低くカレイだけでは、生活が成り立たない・・・だからといって、たくさん獲ると資源がなくなる」真剣に語るその言葉に今を生きる漁師の気持ち、これからの水産業のあり方を学ぶことができました。また、サーモン科学館学芸員の仁科さんからは、カレイの地域名や和名について講義いただきました。また、今回は、ニシンの稚魚が捕れたことが一つ収穫であることも教えてくれました。大切な資源となっているニシン、多くの稚魚が沿岸の海でしっかり育っているんですね。

水産教育プログラムは、今回で3回目となりますが、それぞれの繋がりがよりよく融合して、生徒たちに海の魅力、魚の価値、地域の産業を伝えるプログラムになっています。主催していただいた、南知床標津町観光協会の皆様、地引き網を用意していただいた波心会の皆様、そして、力強い大学生の皆様、本日は、暑い中、ありがとうございました。

自然環境系科目 苗の定植

7月1日(火)夏らしく日差しも気温も上昇中。本日の探究基礎は、畑作りです。前日に3年生が畝を立ててくれたところにマルチシートを貼り、いよいよ苗を植えることとなりました。

種から育てたカボチャにズッキーニ、トウモロコシの苗をきれいに定植しました。今年は、暑さも続き順調に育っています。また、苗から育てているトマトにキュウリも定植しました。キュウリは、すでに小さな実が実っていました。まだ植えていない苗もまだあります。これからしばらく定植作業が進みます。

標津水産教育プログラム 高大連携 水産出前講座

6月30日(月)2年生の総合的な探究の時間、前回のクロガレイの捌き方体験の続きである高大連携企画の水産出前授業が行われました。今回の講師は、東京農業大学オホーツクキャンパス水圏生産科学研究室准教授の市川先生です。

「水産から地域を学ぶ~産業と人のあり方を探る~」というテーマで講話をいただきました。標津町の漁業は、実は、日本海側のある県一県分の漁獲量があることや日本の食糧自給率、魚種によるレジームシフトが起こることで漁獲される魚が変化することなど学びました。さらに、サケやニシンという標津になじみある魚について、漁業という視点で詳しく解説していただきました。

地域の産業について考えることが地域の未来を考えることに繋がっています。そして、日本の未来に繋がっています。市川先生、お忙しい中お越しいただき、ありがとうございました。

地域循環型防災教育 川北小学校4年生来校

6月30日(月)、先日、川北小学校4年生で防災の出前授業を行ったところですが、本日は、その4年生が来校してくれました。地域の防災施設の見学ということで、町役場住民生活課危機管理室と共同した防災学習の一環です。

学校に来てもらった理由は・・・標津高校が避難所だからです。

学校にある避難所設備を見てもらいました。まずは、非常用の大きな発電機。発電機があると、停電でも様々なことに対応することができます。子供たちもスマホの充電ができる!とか暖房使える!など考えを発表してくれました。その次は、体育館と格技場での防災で使えるもの探検。ホワイトボードは「頭を守るのに使えそう」とか「卓球台は机にできる」とか子供たちは想像力を発揮していました。

防災用の卓球の仕切りを紹介すると、早速寝袋に・・・いざというときにマットにもなるし、寝袋にもなる。日常学校にあるもので十分災害に対応できるということがわかってもらえたでしょうか。

地域循環型防災教育がまたひとつつながりました。

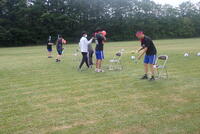

スポーツ大会

4年ぶりに外でのスポーツ大会!

縦割りでのチームを編成し、ピンク、黄色、水色のはちまきで出場です。

まずは選手宣誓。各チームのリーダーがユーモアのある選手宣誓で幕を開きました。

外に移動して、玉入れ、綱引き、綱とり、大縄跳び。

どの競技も白熱した接戦の展開で応援にも熱が入ります。

午後からはアンケートで人気の高いリレー、障害物競走。

障害物競走は笑いに溢れ、リレーは生徒全員が力走を見せました。

優勝した黄色チームはメダルを下げて記念撮影。

どの種目も盛り上がり充実した一日となりました。

ノリウツギ学習 和紙漉き体験

6月26日(木)ノリウツギ学習を行いました。2年生の自然環境系科目選択生徒3名で、標津町文化会館で行われた紙すき体験に参加しました。標津町で採集されるノリウツギは、大切な和紙作りの要素「ねり」となります。今回は、和紙に触れ、ノリウツギを知ることを目的としました。

テレビとかでは、見たことのある和紙作りですが、実際漉く作業をやってみるとこれが難しい。均等に繊維を乗せているつもりでも講師の先生がちょっと修正してくれます。とても繊細で職人の仕事ということを感じます。漉いた和紙に思い思いに色をつけ、乾燥させて完成です。

この後、標津町内のノリウツギをテーマに学びを深めていきます。

畑作業~地産地消を学ぶ~

3年生のフードデザインの授業では、地産地消を体験的に学ぶため理科と教科横断で畑実習を行っています。

今年もその季節がやってきました!

各自長靴を用意して、日焼け対策をして、準備万端です!

第一弾は、じゃがいもを植えるための畝立てを行いました。

理科の先生からレクチャーを受けてスタート!

第二弾は、草むしりです。炎天下の中、2時間かけて丁寧に草むしりを行いました。

第三弾は、芽かきと土寄せと追肥の作業です。

地道な作業こそ、丁寧さが求められます。汗だくでみんな作業を頑張りました!

目標はじゃがいも収穫100kg!引き続き、頑張りましょう!

今年も町民農園を貸していただき、地域関係者の皆様に感謝申し上げます。

標津高校PR大使 川北中学校編

6月25日(水)川北中学校にて、標津高校のPRをさせていただきました。貴重なお時間ありがとうございます。

生徒会生徒8名で学校PRスライドで学校の説明をして、標津高校の魅力を伝えました。また、今年のPR動画も披露。小さい学校だけどとても仲が良くみんながいきいきしている様子が伝わったでしょうか。後半は、生徒インタビュー。標津高校の魅力を生徒会メンバーから伝えてもらいました。学年を超えて仲が良いことや行事が楽しいこと、防災の学びで自分が成長できたこと、資格検定に頑張れることなどなど。

7月は、学校祭、9月は体験入学と高校を体験する機会があります。是非、中学生の皆さんご来校ください。

地域循環型防災教育 川北小学校へ

6月25日(水)地域循環型防災教育の一環として、町内川北地区の川北小学校4年生に対して、防災出前授業を行いました。生徒会8名がそれぞれのパートに分かれ、子供たちに伝わるように工夫して授業に取り組みました。

今回の内容は、昨年度に取り組んだ防災研修の報告と絵本の読み聞かせ。熊本・長崎で学んだ地震や水害、火山災害を元に子供たちに伝わるように工夫したパワポをつくり、また、授業の後、気象台の津波発生装置による学習もあったので、福島の請戸小学校物語を読み聞かせしました、絵本に出てくる「あなたにとっての大平山」、標津町だったらどこになるのか想像してもらえたでしょうか。災害にとても大切なキーワード「備える」を家に帰ってから、おうちに人と共有してくれたらありがたいです。

海洋教育 藻場学習

6月24日(火)海洋教育パイオニアスクール単元開発の一環で取り組む藻場学習を行いました。大潮の干潮時を見計らい3,4時間目に実施。本日の講師は、昨年度からご協力いただいている標津サーモン科学館副館長の西尾さんです。

標津町には,海辺で遊び、キャンプもできる素敵な公園が整備されています。町民の憩いの場所です。ここに造成されている人工の海岸で藻場を造っています。先月、海洋学習の第1弾として春のプランクトン観察をしました。そのときにたくさんの動物・植物プランクトンを観察しました。これらの生き物の繋がりを藻場学習で深める単元です。

まずは、とにかく生き物をたくさんの種類見つけることです。真っ先に捕まえたのがカニ類でした。そして、西尾さんの指導で稚魚を探してみました。すばしっこいウグイの稚魚や生まれたてのカジカ、ギンポの仲間を観察することができました。その後は、ヤドカリ、巻き貝、カサガイ、ゴカイ、ヘラムシ、フジツボ、海藻を観察。小さな藻場でしたが、多様な生物が生息し、互いに関係を作り、豊かな海が醸成されていました。

本授業は、日本財団海洋教育パイオニアスクール単元開発の一環で行われました。

避難訓練(火災)

6月16日(月)の6時間目に避難訓練を実施しました。

授業中に調理室で発生した火災に対し、駐車場への避難という想定で行いました。

放送による避難指示から、避難後の人数確認完了までの時間を計測します。今年は1分51秒でした。

生徒も教職員も緊張感を持ちつつ、冷静に避難することができました。

標津消防署職員の方から、教職員は生徒に適切な避難指示が出せること、生徒は先生の避難指示をしっかり聞くことが一番大切だというお話をしていただきました。

また、校長先生から、実際に起きた学校での火災を例に、いつ起こってもおかしくない身近な災害であり、起こった際には命を守る行動を最優先にとってほしいというお話をしていただきました。

その後、各クラスの代表者に避難梯子を使用した避難の実演をしてもらいました。

地上で見ていた生徒から「がんばれ~!」という声をかけられながら無事に避難することができました。

今回も生徒だけでなく教職員にとっても防災減災意識が高まる避難訓練となりました。

ご協力いただいた標津消防署職員の方々、ありがとうございました。

防災研修事前学習(1年総探)

6月13日(金)、1年生の総合的な探究の時間に防災研修に向けての事前学習として、標津町住民生活課危機管理室長の和田さんに出前授業をしていただきました。

地震・津波に関する基礎知識や防災研修で見てほしいところなどを教えていただきました。

生徒には、今回の出前授業の学びを7月の防災研修での学びにつなげてほしいと思います。

第1回PTA役員会

6月13日(金)の放課後、PTA役員会を実施しました。

今年度の役員紹介の後、生活・研修委員会と広報・進路委員会の2つに分かれて今年度の活動計画を行いました。

最後に、各学年主任からの近況報告を行いました。

参加していただいた役員の皆様、ありがとうございました。

学校祭や強歩遠足、PTA研修会などでご協力いただくこともあるかと存じますが、今年度もよろしくお願いいたします。

野付巡検(1年メナシ学)

6月12日(木)1年生のメナシ学にて、野付巡検を行いました。ユネスコスクールの理念を念頭に、毎年6月に実施しています。

この巡検は、

・日本最大の砂嘴を巡検し、豊かな自然に生息する多様な生態系を観察して、海を介した時空間的なつながりを尊重すること。

・漂着物が打ち上げられている野付崎先端部を観察し、豊かな自然を残していくことの大切さを認識し、海の諸問題に関して自ら責任ある行動を起こす積極性を身につけること。

を主な目標としています。

前日に野付ネイチャーセンター専門員の伊藤さんに事前指導していただき、野付の環境や生物についてレクチャーを受けました。巡検では実際にどうなっているのかを、自分の目で見てきます。

前日からの雷雨で実施できるかが不安でしたが、朝には天気も回復し青空も見られ無事実施することができました。

今年のガイドは野付半島ネイチャーセンターの新宮さんにしていただきました。

野付半島ネイチャーセンターをさらに奥に進むと、特別な許可がないと立ち入ることのできない野付半島先端の番屋まで行くことができます。その駐車場から歩いて先端を目指します。いろいろなものをただ見るだけで終わらないよう「なんで?」という視点をもつということを確認して出発しました。

先端部の砂嘴に入ると、打ち上げられたアマモ、さらにはカニ、ウニ、ヒトデ、さまざまな貝殻など多様な生物が目につきます。

先端では、実際にアマモを手に取ったり、穴の開いた貝殻について考えたりしました。また、ガイドの新宮さんから野付半島の地形の変化や歴史についてのお話をしていただきました。

帰りは海洋ゴミ拾いです。国内外のペットボトルや、漁網やロープの切れ端などの日本の漁業ゴミをたくさん拾いました。

午後からは、トドワラでの植物観察です。それぞれ自分のタブレット端末で花の写真を撮りながら遊歩道を歩きました。

あっという間の1日でしたが、この学びをまとめて、探究活動に活かしていきます。

今回のゴミ拾いの結果は…

燃えるゴミ 4.2kg、 燃えないゴミ28.6kg、 ペットボトル2.2kg、 カン2.0kg、 ビン1.8kg

となりました。

自然科学部 オショロコマプロジェクト 稚魚の成長

6月9日(月)前期中間テストが終わり、部活動も通常通りとなりました。本日は、オショロコマ稚魚の水槽掃除です。せっかくなのでオショロコマの稚魚の成長を記録してみました。

現在、全長3cm。オショロコマっぽい斑点もはっきりしてきました。まだ、朱色の斑点は見られませんが、10匹すくすく育っています。

苗作りとジャガイモ栽培(花標津)

6月の第1週、暖かくなり畑の作業も多くなってきました。先日2年生が組み立てた温室に3年生がビニールシートを貼り、無事完成!。

そして、学校の畑に作物第一弾としてジャガイモを植えました。このジャガイモは、標津の名前の付いた品種で「花標津」、ほとんど作付けされておらず品種の維持が課題のジャガイモです。標津高校では、代々大切に「花標津」を栽培しております。

苗床作りも進んでいます。ポットに土を入れて種を植え、たっぷりの水を与えて、完成したハウスへ。元気で丈夫な苗になるように健康な初期生育を大切に育てていきます。

知床ゴミゼロ運動が実施されました

5月30日(金)、「知床ゴミゼロ運動」が行われました。令和5年 12 月2日に実施された「知床ユネスコスクールフォーラム」において、『知床4校が、地域と協同で清掃活動をする』との活動方針が示され、以後各校で活動を継続してきました。

多少風はあるものの、太陽の日差しのおかげで比較的暖かい中、行うことができました。生徒会役員から担当箇所の説明を受け、清掃活動が始まりました。

今年の清掃活動では、小・中学生が17名、高校生が51名、そして地域住民の方々を合わせると

約120名の皆様にご協力をいただきました。

回収されたごみは、燃えるゴミ 10.4kg、燃やせないゴミ 15.5kg 計 25.9kg となりました。本校は、「ねむろ自然の番人宣言」認定団体のため、標津町住民生活課より、回収されたごみの処理について協力をいただきました。

今後も、町内での行事を通して、日頃よりお世話になっている町への恩返しができればと考えております。改めて、本日ご参加いただいた皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。

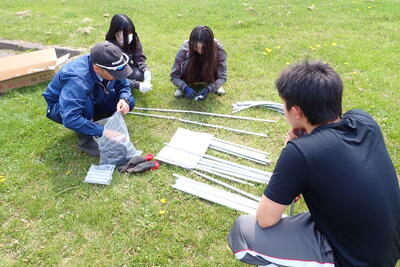

森のきのこと温室作り

5月30日(金)やっとカッコウの声も聞こえて来ました。カッコウが鳴いたら種をまく時期ということで、本日の2年生の自然環境系は、苗床作り用のハウスの組み立てとプランターの準備です。

その前に、シーズンもそろそろ終わりと思われるきのこの山へシイタケの様子を見に行きました。本日も大きなシイタケが10個、ありがたくいただきました。新しい芽が少なくなってきたようなので、シイタケもこれでいったん終了です。この後は、新たなほだ木の本伏せや下草の刈り取りと山の整備が始まります。

後半は、ハウス作りを行いました。野菜作りは苗作りから・・・ということで、苗を育てるハウスを作ることにしました。本日は、フレームの組み立てからグランドシートの設置まで。次週、ビニールシートを貼りハウスの完成となります。いよいよ畑作業も本格スタートです。

いただいたギョウジャニンニクから花芽が出てきました。小さなつぼみからどんな花が咲くのでしょうか!露地栽培しているイチゴは、きれいな花を咲かせています。

フードデザイン第1回試食会

5月29日(木)フードデザインの授業にて、第1回試食会を行いました。

今回は、7月28日(日)に開催される「標津教育イベントうみちる」のマルシェ出店に向けて、波心会さんと共同で商品開発を行っています。

波心会様の黒ガレイ、株式会社しゃけを様の「THE北海道だし、かじかだしフレーク」、アルゼンチン牧場様の「ミルクキャラメルクリーム」、JA標津様の「標津牛乳、標津ゴーダチーズ」を提供していただき、標津町の特産品を活かせるような商品開発を行っています。

今日の試食会では、波心会の皆様、標津町観光協会様、アルゼンチン牧場様に来校していただき、それぞれのグループへのお褒めの言葉をはじめ、食材の良さを活かせているか等の的確なアドバイスをいただきました。

今日いただいたアドバイスをもとに改善を行い、標津町の食材を活かせるオリジナルレシピ完成に向けて取り組んでいきます!

多大なるご協力・ご支援ありがとうございます。

フードデザイン第1回試食会

5月29日(木)、3年生フードデザインの授業にて第1回試食会を行いました。

今回は7月28日(日)に開催される「標津教育イベントうみちる」でのマルシェに向けて波心会さんと一緒に商品開発を進めています。

波心会様の黒ガレイ、株式会社しゃけを様の『THE 北海道だし』、『かじかだしフレーク』、アルゼンチン牧場様の『ミルクキャラメルクリーム』、JA標津様の『標津牛乳』、『標津ゴーダチーズ』を提供していただき、商品開発を行っています。

今日の試食会では、波心会の皆様、標津町観光協会様、アルゼンチン牧場様に来校していただき、「北海道だしをふんだんに使ったたこ焼き」「かじかだしフレークを使ったザンギ」「北海道だしを使った塩ラーメン」「黒ガレイメンチ」「標津牛乳を使ったプリン~ミルクキャラメルソースかけ~」の試食をしてもらいました。

試食後には、それぞれのグループへのお褒めの言葉をはじめ、食材の良さを活かせているか等の的確なアドバイスを多くいただき、生徒たちは「今後改善を重ねていき、よりよいレシピを作っていきたい」と意欲的な姿を見せていました。

今日いただいたアドバイスをもとに改善を行い、標津町の食材を活かせるオリジナルレシピ完成に向けて取り組んでいきます。

ご協力いただいた関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

黒ガレイを使った調理実習

5月23日(金)は3年生のフードデザインの授業と2年生の家庭総合で合同調理実習を行いました。

波心会さんの「黒ガレイの捌き方実習」にて捌いた黒ガレイを使って「黒ガレイの煮付け」と「鰹節と昆布だしの味噌汁」を作りました。

まずは黒ガレイの臭み取りとうろこ取りの説明をして下処理を行いました。

(今回は活きの良い黒ガレイでしたが、臭み取りの方法を学ぶ目的として実施しました)

今回は担任の先生や理科の先生2人も授業に入ってくれたので、「この部位はなんですか?」などの質問が飛び交い、生態について学びながらの調理実習となりました。

どのグループもしっかりと黒ガレイに味が染み込んでどのグループからも「美味しい!」が聞こえてきました。

こんなにも美味しい黒ガレイが未利用魚になっているという実態・・・なんだか寂しく思えます。

3年生フードデザインの授業では、黒ガレイを使ったオリジナルレシピの開発に取り組んでいきます。

どんなレシピが誕生するか楽しみですね!

森林学習 キノコのほだ木作り

5月21日(水)本日の自然環境系2年生の探究基礎は、森林学習でした。本日は、根室振興局森林室 石川 邦彦さんにお越しいただき、キノコのほだ木の作り方やキノコの原木栽培の方法について教えていただきました。

間伐材を使ったほだ木。今年は、シイタケとナメコにチャレンジです。

間伐材は、シラカバとミズナラの2種類。シイタケはミズナラに、ナメコはシラカバに植菌します。ドリルを使って駒菌用の穴をあけ、駒菌を打ち込みます。慣れないドリルに一苦労しましたが、慣れてくると作業も楽しくどんどん進みます。あけた穴には、駒菌を植えていきます。木づちでたたき、打ち込めばほだ木の完成です。気が付けばあっという間の作業でした。次回は、ほだ木の仮伏せとなります。

今年も授業にご協力いただいた標津町農林課、根室振興局林務課の皆様に改めてお礼申し上げます。

進路講話 サーモン科学館学芸員 仁科さん

5月20日(火)3学年を対象に進路講話を実施しました。今年度2度目の進路講話です。今回の講師は、授業でもお世話になっている標津サーモン科学館の仁科さん。いつもは、魚の話で盛り上がるところですが、今回は、魚っけなし!。お忙しい中お越しいただきました。

仁科さんは、標津町のサーモン科学館で働く学芸員さんです。でも、その夢をかなえるためにいろいろな人生経験を積まれてきました。様々なことをたくさん経験し、自身の幅を広げる大切さ、多様な価値観を持つことが、視野を広げ、人生を豊かにすることにつながることなど、紆余曲折のなかにも芯をもって先を見通し、自分の責任で道を切り開くことの大切さを熱く語ってくれました。話を聞く3年生もメモを取りながら、熱心に聞き入るお話でした。

進路選択に悩む生徒や将来が不安な生徒もいる中で、生徒の心に届く講話をいただきました。改めまして、講師をお引き受けいただきありがとうござました。

海洋教育 アサリの潮干狩り

5月16日(金)お隣の別海町尾岱沼で開催されている潮干狩りフェスに参加しました。教科横断的な学びとして、家庭科と理科がコラボし、地域の貴重な自然環境である野付湾とそこに生息する干潟の生物たち、干潟の役割などを学びながら地産旬消を家庭科で実践。この地域で古くから食べてこられた貴重な水産資源を学びました。

さて、実際に参加した生徒たち・・・今日の学びの注意事項を確認して、いざ干潟へ。泥に足を取られ、干潟のにおいを感じ、思い思いのところでアサリ掘りを楽しみました。道東らしい大粒で肉厚なアサリがザクザクと!

みんな夢中になって潮干狩りを楽しみました。標津町のバスを出していただきありがとうございました。このアサリは、家庭科の実習でおいしく食べる予定です。

本授業は、日本財団の海洋教育単元開発の一環として実施しています。

図書だより第二号

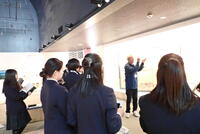

日本遺産「鮭の聖地」エキシビションルームツアー・標津番屋屏風の街歩きツアー(1年メナシ学)

5月13日(火)1年生のメナシ学で、日本遺産「鮭の聖地」エキシビションルームツアー・標津番屋屏風の街歩きツアーを実施しました。

まず、標津サーモン科学館の「鮭の聖地」エキシビションルームにて、標津番屋屏風絵を中心に標津町の歴史や文化について学習しました。

その後、標津番屋に移動し、標津市街地の今と昔の様子を見比べながら標津神社までの道のりを歩きました。

そして、標津神社の境内に置かれている碇の説明を受け、最後に参拝をしました。

標津町の歴史や文化を踏まえ、現在の標津町について考えるきっかけとなるツアーとなりました。

今回ご協力いただいた標津町観光ガイド協会の井南様、布袋様に感謝を申し上げます。ありがとうございました。

標津水産教育プログラム 魚捌き体験(2学年総探)

5月12日(月)2年生の総探で魚捌き体験を実施しました。これは、標津水産教育プログラムの一環。地域の水産業の理解と食への敬意を学ぶ体験です。根室海峡のカレイは、とても大きく身が厚く食べ応えのある魚です。でも地域では、低利用魚として商品価値が低下しているという課題も・・・。高校生はこの現実どう受け止めてくれるのでしょうか。

今日は、魚を知ること、命をいただくことを目的に2年生全員がカレイの活き〆を体験し、解体し、切り身にするまでを体験させていただきました。大きな魚に四苦八苦する生徒たち、優しくサポートしてくれる波心会の皆さん。魚を通して人との交流も深まり、とてもいい時間を過ごすことができました。最後に、サーモン科学館市村館長からカレイの講話をいただきました。

魚の準備から生徒のサポート、貴重な体験をさせていただいた波心会の皆さんにこの場を借りましてお礼申し上げます。ありがとうございました。また、観光協会のみなさま、連絡調整等準備ありがとうございました。

海洋教育 春のプランクトン観察

5月9日(金)春の陽気が感じられる海へ、春のプランクトンをサンプリングにいきました。今回は、プランクトン採集の実習ということで、実際にプランクトンネットを使ったサンプリングに挑戦。海の色は、植物プランクトンがたくさん増殖していそうな色。観察が楽しみです。

5月12日(月)週が明けて本日、いよいよプランクトン観察です。

久しぶりの顕微鏡にやや戸惑いながらも、春に増殖したプランクトンを観察することができました。メインは、ケイ藻類のキートケロス属、春に多い種がたくさん出現しており、さらに、動物プランクトンでは、フジツボのキプリス幼生やノープリウス幼生、多毛類のネクトキート幼生が見られました。サケ稚魚たちの重要な餌料になっているコペポーダ類も多く出現しており、肉眼では見えませんがそこには豊かな海が広がっていました。

生徒総会&高体連壮行会

5月8日(木)5校時に生徒総会、6校時に高体連壮行会が行われました。

生徒総会では、前年度の活動報告、決算の承認、そして今年度の活動計画及び予算が承認されました。また、学校生活への要望も多く上がり、活発な議論が行われました。

壮行会では、各部活の決意表明を行いました。その後、各クラスの代表者による応援メッセージ、生徒会長、教頭先生から激励の言葉をいただきました。

各部活の大会日程 卓球部・・・5月14日~16日 中標津町

陸上部・・・5月22日~24日 釧路市

バドミントン部・・・5月27日~29日 釧路市

標津高校一同、皆さんのご活躍を応援しています。頑張ってきてください!!

雪印チーズセミナー

5月9日(金)3年生フードデザインの授業にて、雪印チーズセミナーを実施しました。

講師として雪印メグミルク株式会社より山口様と渡邊様にお越し頂きました。

前半は講話でチーズの歴史や製造方法について学びました。

後半はチーズプラトー作りを行い、7種類のチーズの試食を行いました。

今まで食べたことのないチーズに挑戦してみたり、まるでチーズソムリエのように1つ1つのチーズの味を味わったり、それぞれ楽しみながら試食を行いました。

今年度標津町JA様のご協力により、標津町ゴーダチーズの提供を受けられることとなり、標津町ゴーダチーズを使ったオリジナルレシピ作りを行うにあたって、チーズについて学び、チーズに興味関心を持つ機会となりました。

本日は貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。

また、生徒全員へスキムミルクのお土産もいただき、ありがとうございます!

自然環境コース(3年) きのこの山の初収穫

5月7日(水)GWも明けて、通常通りの学校生活に戻りました。

本日の学習は、サケ稚魚水槽の片付け、きのこの山の管理、畑の整備です。

水槽の片付けをテキパキと終わらせ、きのこの山へ。今年の椎茸の育ち具合を確認しました。春の悪天候、さらに低温でいまいち成長が遅い感じの椎茸でしたが、本日ようやく収穫できました。肉厚でおいしい椎茸です。

これから暖かくなるにつれて、たくさんの椎茸が収穫できそうです。

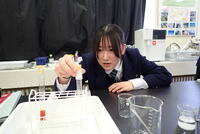

化学基礎 物質の分離

4月30日(水)今日の化学基礎は、実験です。

本日のテーマは、”分離”です。①塩化アンモニウムの再結晶 ②水性ペンのペーパークロマトグラフィー ③ヨウ化カリウム水溶液からのヨウ素の抽出の3つを実験で確認しました。

塩化アンモニウムの再結晶で見られた結晶は、ふわふわと舞い降りる様子がとてもきれいでした。昨日は、季節外れの雪模様でしたが、試験管内では、優雅な雪のような結晶が降り積もりました。

サケ学習 サケ稚魚の放流

4月28日(月)いよいよサケ稚魚の放流です。

サーモン科学館の西尾副館長さんに同行していただき、放流前の講義をいただきました。稚魚の健康のバロメーターとなる体色変化(背地転換)も上手にでき、これなら放流しても大丈夫とお墨付きをいただきました。

これから長い旅となるサケ稚魚たち、元気に育って4年後、標津川に戻ってきてほしいと願っています。半年続くサケ学習もこれで最終回となりました。

本授業は、日本財団海洋教育パイオニアスクール単元開発の一環で実施しています。

行者にんにく実習(3年フードデザイン)

4月28日(月)3年生フードデザインの授業にて、行者にんにく実習を行いました。

今回は理科の先生から学ぶ教科横断的な取り組みの授業となります。

学校を出発し、徒歩10分ほどの望ヶ丘森林公園へ行き、行者にんにくがたくさん採れる場所へ案内してもらいました。

行者にんにくの採り方の説明を受けてから、2人1組ペアになり行者にんにく採りスタートです!

最初は「ここにたくさんある!」「これは葉っぱ2枚だから採って大丈夫だよね?」と確認しながら採っていきますが、すぐに慣れ、どんどんペースがあがり、10分足らずで今日1日では食べきれない程の行者にんにくを採ることができました。

学校に戻り、行者にんにくの下処理方法の説明を聞いてから下処理をしっかりと行います。

その後、サクサクの天ぷらにして美味しくいただきました!

まだまだ標津町は寒いですが、春の山菜で少しだけ春の訪れを感じることができました。

サケ学習 サケ稚魚の飼育管理

4月23日(水)サケ稚魚の測定を行いました。そろそろ放流サイズの5cm、1gに近づけなければならない大切な時期、果たして結果はいかに・・・。

手慣れた作業でサケ稚魚の測定です。体重は、少し増えてきましたが、まだまだ1gには達しません。体長は、5mmほど足りていませんでした。今週から水温を10℃まで上げて、餌の食いを促進しているんですが、体重の増加が見られません。餌の不足?与える時間?いろいろと考えることが出てきます。あと1週間ほど飼育して、標津川へ放流します。

魚(黒ガレイ)捌き体験実習(3年フードデザイン)

4月21日(月)3年生フードデザインの授業にて、魚(黒ガレイ)捌き体験実習を行いました。

標津町観光協会、波心会さんのご協力のもと、波心会さん倉庫にて実施しました。

ご挨拶の後に、林さんから黒ガレイについての説明と、締め方のデモンストレーションを見せてもらいました。

生きた魚を脳殺する瞬間は、まさに命の大切さを実感する瞬間でした。

グループごとに、活きの良い黒ガレイを水槽からすくって、脳殺し、血抜きをする作業を行います。

林さんをはじめ、波心会の方々が生徒1人1人に丁寧に教えてくださいました。

血抜きをした後は、頭を切り落として内臓を取って、好きな大きさに切ります。

骨が固くて、生徒たちはなかなか切り落とすことができず苦労していましたが、漁師の皆さんの的確なアドバイスのお陰で、全員が捌くことができました。

実習後の生徒の振り返りからは、「自分の手で捌いたことで、魚の命をいただいているということを実感しました。今回教えていただいたことを忘れず、標津町に貢献できるよう波心会さんと商品開発、調理していきたいです。」

「捌き方を教えてもらったので、その御礼としても、クラスのみんなっで黒ガレイの素晴らしいメニューを考えて未利用魚から利用魚になるようにしたいと思いました。」等、生徒たちは命の大切さと学んだと同時に、今後の波心会さんとの商品開発にワクワクした様子でした。

波心会の皆さん、今回は生きた黒ガレイを締めてから捌くという大変貴重な体験を1人1人にさせていただき、ありがとうございました。

令和7年度PTA総会及び授業参観・学年懇談会

4月19日(土)授業参観の後、令和7年度PTA総会が行われました。

PTA総会では、PTA会長挨拶、校長挨拶の後、職員紹介を行いました。

議長の佐々木PTA会長のスムーズな進行のお陰で議案が全て承認されました。

今年度で退任される佐々木PTA会長へ新会長の三国さんから感謝状を贈呈しました。

これまでご尽力いただき、本当にありがとうございました。

新旧役員の紹介を行い、ご挨拶をいただきました。

令和6年度役員の皆さん、ご尽力ありがとうございました。

令和7年度新役員の皆さん、1年間どうぞ宜しくお願いいたします。

自然環境系コース2年生 春の森散策

4月18日(金)4月に入り雨の日が続く中ようやく本日晴れ間が見えました。春の陽気に誘われ、本日は、森の春を探しに”望が丘公園”へ。

所々雪が残っていますが、春の音が聞こえてきました。エゾアカガエルの鳴き声、ウグイスの声、そして、春の色もちらほらと・・・。最初に咲き始めるフキノトウ、生徒は、開いていない花房をみてメロンパンみたい!と想像力を働かせておりました。そして、黄色い花のフクジュソウが見頃を迎えていました。湿地には、ギョウジャニンニク、ザゼンソウが現れ、ミズバショウの芽吹きも観察できました。

林道では、タテハチョウの仲間も観察でき、春の訪れを感じることができました。きのこの山のほだ木には、小さな椎茸が芽吹いていました。

サケ学習 サケ稚魚の飼育管理

4月16日(水)サケ稚魚もすくすく育ってきました。本日も体重と体長の測定です。サケ稚魚の姿もりりしくなってきました。

現在、0.5gで45mmまで成長しています。1gで5cmまでもう少し。体重がやや低めとなっているので,餌の量を少し増やし、成長を促したいと思います。

学校パンフレット用の撮影もあり緊張した授業でした。

春のあいさつ運動

春のあいさつ運動が標津町内で始まり、標津高校生も学校前と、北1条西3交差点前の2班に分かれて活動を行っています。

町内のあいさつ運動は15日まで行われます。今後は、標津高校生徒会独自の取り組みとして、毎週金曜日の朝、高校玄関前であいさつ運動を継続していきます。

ふるさと納税返礼品オリエンテーション(3年フード)

4月14日(月)に株式会社トラストバンク様と標津町と標津高校での調印式を行い、今年度の標津町のふるさと納税返礼品に3年生フードデザインの授業で関わらせていただけることとなりました。

4月16日(水)3年生フードデザインの授業にて、ふるさと納税返礼品のオリエンテーションを行うため、株式会社トラストバンクの菅様と標津町役場の木村様にお越しいただき、協力事業者のしゃけをの椙田様にもオンラインで参加していただきました。

まずはじめに、ふるさと納税の仕組みについて説明していただき、その後標津町の財政が潤ったらどんなことをして欲しいか生徒たちは自由に意見を出しました。「スタバを作って欲しい」「マックがあったら嬉しい」「大きな公園を作って欲しい」等、高校生らしい様々な意見が飛び交いました。

まとめとして、「商品の見え方の比較」をテーマに自分が普段いいなと思っている商品について”いいな”と思うところ”悪いな”と思うところ”こうしたらもっといい”と思うところを1人1人考えました。

大変貴重な機会をいただけたことに感謝し、高校生のアイディアで標津町のふるさと納税返礼品を盛り上げられるよう取り組んでいきたいと思います。

所在地

〒086-1652

標津郡標津町

南2条西5丁目2番2号

TEL

0153-82-2015(事務室)

0153-82-2364(職員室)

FAX

0153-82-2021

年間行事予定表

いじめ基本方針(R5改訂)

詳しくは上のメニュー『 学校生活 』に記載してあります。ご覧ください。