カテゴリ:各教科

JICA海外協力隊オンライン講話(2年生総合的な探究の時間)

10月17日(木)2年生総合的な探究の時間にて平和学習の一環でJICA海外協力隊でケニア国滞在の松井秀人様に講話をしていただきました。

まず最初にケニアの主要な食べ物クイズを行いました。生徒は今日の講話を楽しみにしており、とても興味津々な様子でした。

松井様はケニアの児童保護施設で働かれており、現地の食事や生活スタイルや子どもたちの現状をリアルにお話してくださいました。

親がいること、自分の名前があること、自分の誕生日を知っていること、当たり前のことが当たり前ではないということを学びました。

特に印象的だったのは、大きな水たまりで楽しそうに水遊びをしている子ども達の動画でした。

松井様は「物がない環境にいる子どもたちはかわいそうではないし、不幸ではない。ちゃんと楽しく生活が送れている。」という言葉がとても心に響きました。

サポートしてくださったJICA出前講座支援事業者の皆さん、講師の松井様ありがとうございました。

保育体験実習(2年生家庭総合)

10月16日(水)2年生家庭総合の授業にて、保育体験実習に行ってきました。

今回は二回目の訪問なので、高校生たちは各年齢児ごとに手作りおもちゃを作ったり、遊びを考えたり、

景品を作ったりして準備をしながら、この日を待っていました。

0歳児は、音のなるおもちゃを作りました。

1歳児は、音のなるおもちゃと引っ張って遊ぶおもちゃを作りました。

手作りおもちゃで遊んでくれて高校生も嬉しそう!

2歳児は、手作りの音のなるおもちゃを使って、音楽に合わせて遊びました。

3歳児は、カードめくりゲームと宝探しゲームをしました。

4歳児は、むっくりくまさんや鬼ごっこをして遊びました。

5歳児は、鬼ごっこやフルーツバスケットをして遊びました。

最後に遊んでくれてありがとうの気持ちを込めて、高校生から折り紙メダルをプレゼントしました。

すると、こども園のみんなからも高校生へ素敵なプレゼントをもらいました。

とても可愛いプレゼントに心が温かくなりました。

認定こども園あおぞらの皆さん、2回の子ども園実習大変お世話になりました。

先生方の温かいサポートに大変感謝申し上げます。

地域調査(3年)

10月11日(金)に、3学年で地域調査を行いました。

今回は「標津町を謎解き観光!メナシの伝説3」の標津町内散策編に取り組みました。

5つの班に分かれて、あすぱる、転車台と蒸気機関車、標津神社などを巡り、謎解きに挑戦しました。

どの班も真剣に取り組んでいました!

無事に全班ゴール地点の標津番屋に到着することができました!

今回の謎解きを通して地域についての理解を深めることができました。

謎解きのあとは、標津番屋にてバーベキューをしました!

バーベキューでは、生徒が栽培実習で育てた、ジャガイモやカボチャも焼いて食べました。想像以上に美味しかったようで、収穫の喜びも味わえました。

火起こし、調理、片付けまで、みんなで協力してスムーズに行うことができました。

今回の地域調査を実施するにあたり、標津町謎解き観光実行委員会と標津番屋にご協力いただきました。

ご協力いただき、誠にありがとうございました。

海洋教育 水産学習~鮭の聖地と地域の繋がりを学ぶ~

10月10日(木)1年生を対象に水産学習が行われました。これは、標津サーモン科学館の市村館長に講師をお願いして、毎年1年生を対象に水産という産業からサケ科魚類のこと、鮭の聖地である標津町の学びを深めます。

今年は、魚道水槽の鮭の前で講義です。こんなところで講義を受けられるのも標津ならではです。生徒達は、熱心にメモをとりながら学びを深める事が出来ました。鮭の聖地について理解深まったかな。

後半は、お楽しみサーモン科学館の見学です。天井からは、標津のノリウツギが使われた宇陀紙(和紙)で作った鮭提灯が飾られていました。そして、人気のチョウザメコーナーです。標津の生徒は、チョウザメを見ると指パクするものと思っているかも知れません。最後は、「鮭の聖地」の展示も学習。標津町が鮭の聖地とよばれるその所以を学ぶ事が出来ました。

この授業は、日本財団の海洋教育パイオニアスクール単元開発の一環で実施しています。

鹿肉オリジナルレシピ調理(3年フードデザイン)

9月18日(水)フードデザインの授業にて、鹿肉オリジナルレシピの調理実習を行いました。

鹿肉をそれぞれの料理に合うように切ったり、下茹でをしたり、臭み取り等、それぞれ下処理をしました。

鹿骨を使ってだしを取って、鹿骨ラーメンを作ったり、鹿肉をミンチにして鹿肉コロッケやメンチカツを作ったり、

煮込みハンバーグ、親子丼、生姜焼き、甘辛煮、シチュー、ケバブ・・・・などなど各グループ鹿肉を使ったオリジナリティ溢れる調理を行っていました。

今日は、校長先生と教育委員会の朝倉さんに試食をしてもらい、助言をいただきました。

それぞれのレシピに込めた思いを熱くプレゼンします。

第1回目の試作品作り、お疲れ様でした!

今回の授業によって褒められた部分もたくさんありましたが、改善点も見つかったはずです。

次回の調理では、更に良いものになるよう前向きに頑張っていきましょう!

鹿肉を提供してくださった標津町農林課の皆さん、ご協力ありがとうございました。

畑実習(3年フードデザイン)

9月12日(木)の3年生のフードデザインの授業は、畑実習の日!

じゃがいもの地上部の刈りとりや、来週の調理実習で使うじゃがいもの収穫をしました。

今日は副担任の室田先生も一緒に来てくれました!

今年も大量にじゃがいもが収穫できそうな予感!!

何を作ろうかワクワクしますね!

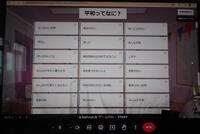

平和学習(2年生総合的な探究の時間)

9月11日(水)の2年生の総合的な探究の時間では、平和学習を行いました。

特別講師として、本校の配信授業でお世話になっている配信センターの千葉先生による特別授業でした。

授業の最初は、千葉先生の自己紹介とカフートを使ったクイズで大盛り上がり!

その後、沖縄の歴史年表を読み解いて、自分が思う「沖縄とは」についてそれぞれ考えました。

そして、「平和」について考え、グループで意見を共有しました。

2年生は来月の見学旅行で沖縄へ行きます。

沖縄へ行き、「平和」とはなにか、

一人ひとりが「自分ごと」として考えられるよう

平和学習に取り組んでいきたいと思います。

鹿肉を使ったオリジナルレシピ開発(3年フードデザイン)

9月10日(火)3年生フードデザインの授業にて、鹿肉を使ったオリジナルレシピ開発の発表会を行いました。

本日は、講師としてKitchen Support 青のフードプロデューサーの青山様にお越しいただきました。

前半は、各グループごとに考案した鹿肉を使ったオリジナルレシピの発表を行いました。

発表後には、各グループごとへの助言をいただき、質疑応答も活発に行われ、有意義な発表会となりました。

後半は、青山さんに各グループを回っていただき、レシピに対する具体的な助言をいただくことができました。

レシピを考案するにあたって、イラストでイメージを残したり、試作した記録をしっかりととっておくことが大切である等、具体的なアドバイスをいただくことができました。

最後に、青山さんから「失敗を恐れずに、メニュー開発にチャレンジして欲しい」と激励の言葉をいただきました。

来週はいよいよ試作品の調理に挑戦します!

初めての鹿肉の調理に四苦八苦することかと思いますが、前向きに頑張っていきましょう!

青山様、お忙しい中ご来校いただきありがとうございました。

鹿肉を使ったオリジナルレシピ発表会(3年フードデザイン)

9月11日(火)3年生フードデザインの授業にて、「鹿肉を使ったオリジナルレシピの発表会」を行いました。

講師としてKitchen Support青の青山様に札幌からお越しいただきました。

フードプロデューサーとしてご活躍されている青山さんから各グループへアドバイスをいただくことができました。

また、鹿肉の調理方法や部位について等、さまざまな質問にも丁寧に答えていただきました。

その後各グループを回りながら、レシピへのアドバイスや、メニュー開発のポイントを教えていただきました。

普段見ることのできないような調理器具も見せてもらったり、とても貴重な時間となりました。

最後に青山さんからいただいた「失敗を恐れずにメニュー開発にチャレンジして欲しい」という言葉を大切に前向きに鹿肉オリジナルレシピ制作に取り組んでいきたいと思います。

青山様、本日はありがとうございました。

海洋教育 野付巡検探究発表会

8月28日(水)6時間目に1年生の野付巡検探究発表会を行いました。6月に野付巡検を実施し、その後各班で課題とそれに対する探究を重ね、発表資料を作り上げました。1年生ですので、探究の基本を学ぶことも目標です。

今年の課題は、

「アマモが支える生態系とブルーカーボンの関係性」

「海洋プラスチック(海洋ゴミ)の現状と解決に向けて」

「野付の植生の形成と植生の保全について」

の3本です。

ということで、各班工夫を凝らしたスライドで良い発表となりました。

探究して、まとめて、発表、そしてまた課題が見つかり、学びが深まるというスパイラル。次は、防災研修の探究活動に繋がります。11月の発表に向けてがんばりましょう。

乗船体験実習(3年フードデザイン)

7月16日(火)、17日(水)の2日間、3年生フードデザインの授業にて乗船体験を行いました。

今年も標津漁業組合さんのご協力のもと実現できました。

天気も良く、乗船体験日和!!

海に手を入れて「気持ちいいー!!!」と叫んだり、タイタニックごっこをしてみたり、

景色を楽しんだりして、大満喫の1時間でした。

濡れても楽しそうな生徒たち!!

「生まれも育ちも標津町だけど、船に初めて乗った」

「こんなに楽しい乗船体験は初めて」

「標津町の海ってこんなにきれいなんだ」

標津町の海の豊かさを再確認できた大変貴重な経験となりました。

標津町漁業組合の皆さん、ありがとうございました。

アイヌ文様について学ぶ(1年生家庭総合)

7月11日(木)1年生の家庭総合の授業にて、先週に引き続き「アイヌ文様について学ぶ」特別授業 第二回目を行いました。

今回も講師として、北海道アイヌ協会優秀工芸師の西山美紀子様にお越しいただきました。

今回は、アイヌ文様の刺繍について教えてもらいました。

まずは、チェーンステッチ縫いの練習です!

練習が終わり、西山先生に用意していただいたコースターにアイヌ文様のデザインを描き、

チェーンステッチ縫いで縫っていきます。

生徒たちは「完成したら誰にあげようかなー」「糸の色が綺麗でとても可愛い作品ができそう」

と楽しみながら刺繍していました。

ほぼ全員が初めての刺繍でしたが、一人一人丁寧に教えて頂き、

アイヌ文様の刺繍入りのコースターを完成させることができました。

西山様、大変貴重な体験をさせていただきありがとうございました。

チーズセミナー

6月26日(水)3年生フードデザインの授業にて、「チーズセミナー」を実施しました。

講師として、雪印メグミルク株式会社より桔梗原様と山口様にお越しいただきました。

5時間目は、チーズについての講話です。チーズの歴史や、製法や種類等について学びました。

6時間目は、チーズプラトー作りを行いました。9種類のチーズそれぞれの特徴に合わせた道具を使って切っていきます。

切るのが難しいチーズもありましたが、講師の先生のアドバイスをもらいながら切ることができ、どのグループもチーズプラトーを完成させることができました。

チーズプラトーが完成したあとは、試食をしていきます。

クラッカーにのせたり、鰹節やはちみつをかけたり、様々な食べ方で試食をし、各グループでベスト3を決めます。

1つづつ味わいながら試食している姿は、まるでチーズソムリエのようでした。

それぞれのグループのベスト3を発表すると、普段食べ慣れているさけるチーズや6Pチーズが人気でした!

今まで食べたことのないブルーチーズやカッテージチーズの試食もできて、大変貴重な体験となりました。

また、生徒一人一人にスキムミルクのお土産も頂くことができました。

雪印メグミルク株式会社の皆さん、ありがとうございました。

今回学んだことを今後のフードデザインの活動に活かしていきたいと思います。

鮭節を使ったオリジナルレシピ(3年フードデザイン)

5月16日(木)3年生フードデザインの授業にて、「鮭ぶしを使ったオリジナルレシピ」の調理を行いました。

標津町の特産品である鮭ぶしを使い、各グループごとにオリジナルレシピを考案しました。

作った試作品を校長室に持っていき、校長先生から講評を頂きました。

頂いた講評をもとに第二回試食会に向け、更なるメニュー開発を行っていきます。

校長先生のお気に入りレシピは、「鮭ぶし焼きおにぎり」「バニラアイスの鮭ぶし和え」「鮭ぶし塩ラーメン」「鮭ぶしのせ鮭茶漬け」でした!

他にも「じゃがいもの煮っころがし鮭ぶし和え」「レタスと鮭ぶしのナムル」「鮭ぶしジャーマンポテト」「大学いも鮭ぶしのせ」「鮭ぶしポテトサラダ」「鮭ぶしバナナヨーグルト」を調理しました。

全国募集の学校説明会に参加してくれた中学生に標津町から鮭ぶしのお土産をお渡しします。

その際に、こちらのレシピ集も配布しますので、楽しみにしていてください!

行者にんにく実習(3年フードデザイン)

4月23日(火)、3年生フードデザインの授業にて、行者にんにく実習を行いました。2年生の探究基礎の授業と教科横断的に実施しました。

学校から10分程歩き、望ヶ丘森林公園へ行き、行者にんにくがたくさん生えているスポットに案内してもらいました。

まず、理科の先生からの説明を聞き、食べても良い行者にんにくと、食べてはいけない行者にんにくの見分け方や切り方を教えてもらいました。

学校に着いてから、下処理を行って、天ぷらにして食べました。

「臭くなりそうだから食べない・・・」と言っていた生徒たちが、

「美味しい!!!!」ともりもり食べていましたね!

塩やめんつゆで味わっていましたが、ここで大発見です!

標津町の鮭ぶしとめんつゆの組み合わせが行者にんにくに合うのです!

オリジナルメニューが一つできました!

地域の旬のものを味わうことの大切さを実感した授業となりました。

金融リテラシー(1年家庭総合)

2月2日(金)1年生家庭総合の授業にて、金融リテラシー講座を受講しました。

財務省北海道財務局釧路財務事務所より3名の方々に講師としてお越し頂きました。

前半は全体講義で、「将来のライフプランについて」「家計管理について」「お金を備える方法について」学びました。

後半は、グループごとに分かれ、資産形成体験ゲームをしながら資産形成について体験的に学ぶことができました。

発表されるイベントについて、どこにどのように投資をしていくかをグループごとに話し合います。

「ここの株はもう売った方がいいよ」「いや、上がる可能性もあるよ」

「もっと分散させた方がいいよ」「現金として持っておいた方がいいよ」

どのグループも活発な意見を出し合いながら、投資内容を決めていきます。

最後に、「資産形成で抑えておきたい考え方」と「これからの人生で覚えておいて欲しいこと」をお話してくださいました。

生徒たちは、楽しみながら資産形成について学ぶことができました。

釧路財務事務所の皆さん、遠路お越しいただき、大変貴重な体験をさせて頂きまして誠にありがとうございました。

給食メニューお披露目会の中止に伴って

1月26日(金)は、3年生フードデザインの授業にて、「給食メニュー開発お披露目会」の予定でした。

12月に実施した給食メニュー開発「標高Week!!」の取り組みにおいて、お世話になった方々に対して、お披露目をするといった内容でした。

しかし、悪天候のため臨時休校になってしまい、中止させて頂きました。

お忙しい中、今回のお披露目会のためにご都合をつけて頂いていた方々、非常に申し訳ありませんでした。

生徒たちは、今回のお披露目会に向けて感謝の気持ちを伝えるため、おもてなしの準備を進めてきました。

メニュー表・ランチマット・箸袋を手作りし、テーブルコーディネートも行い、準備万

端でした。

生徒は食材の下処理も行ってくれていたこともあり、食材を無駄にしないよう先生方で調理を行いました!

生徒オリジナルのレシピを見ながら、本番用に準備していた「しか肉ようかんカレー」「ホタテマYO!!」「デリシャスアンガスバーガー」「一新されたニシンのかば焼き」「ほてちーばーぐ」の5品を作りました。

無事に完成し、教職員全員で美味しく頂きました!

改めまして、今回の給食メニュー開発で多大なるご協力を頂きました関係者の皆様へ心より感謝申し上げます。

地域に貢献できるような授業作りを来年度も実施していきたいと思いますので、引き続き宜しくお願い申し上げます。

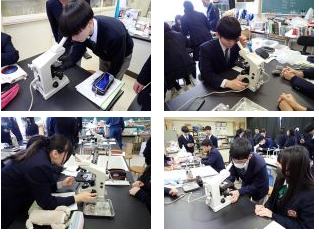

地学基礎実験

1月24日(水)3学年の地学基礎で岩石と火山灰の観察を行いました。

はじめに、各班に2種類の火成岩を配り、火山岩か深成岩かを考えてもらいました。肉眼やルーペで組織を観察し、その特徴からどちらかを推測します。

班ごとに協力して、すべての班が正解を導くことができました。

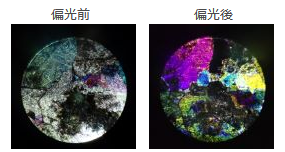

次に、火山岩と深成岩の岩石プレパラートを顕微鏡で観察しました。本校には岩石用 の顕微鏡はありませんが、生物顕微鏡と偏光板を用いて代用することができます。肉眼やルーペの観察では限界がありますが、顕微鏡で観察すると斑状組織と等粒状組織の違いが詳しくわかります。

久しぶりの顕微鏡でしたが、使い方を思い出せました。

偏光して観察することで、組織の違いがよくわかりました。

偏光後は、鉱物の種類により異なった色に見えます。

最後に、桜島の火山灰を実体顕微鏡で観察しました。

顕微鏡で観察することで、含まれている鉱物の種類を知ることができ、そこからマグマの性質を推測できます。

火山灰が様々な鉱物から構成されていることがわかりました。

教科書の写真でしか見たことのない標本を実際に観察することで、理解を深めることができました。一見、”ただの石”に見える標本でも、背景を知ることで、多少は興味を持ってもらえたかと思います。

クリスマスケーキ作り(3年フードデザイン)

12月20日(水)3年生フードデザインの授業にて、クリスマスケーキ作りを行いました。今日は今年最後の調理実習です!

「イチゴは中にはさもうかな」「どれくらいの大きさにイチゴを切ろうかな」

頭を悩ませながら、真剣に生クリームを塗っていきます。

タブレットを使って、クリスマスケーキの画像を調べながらデコレーションしている人がいたり、お菓子やトッピングの材料を持参して、オリジナルのケーキを作っている人がいたり、それぞれ個性溢れるケーキを作りました。

個性溢れるクリスマスケーキが完成しました!!

「可愛いー」とお互いのケーキを褒め合っていました!

クリスマスケーキのデコレーション大成功でした(^^)

生物基礎 DNAモデル作成

12月18日(月)年の瀬となり、2023年もあとわずか。本日の生物基礎では、DNAの構造を理解するためのビーズ細工に取り組みました。塩基・糖・リン酸のヌクレオチドを意識して組み立て、相補的な塩基を間違いないように組み合わせ・・・完成です。

小さなビーズに悪戦苦闘しながらも、みんなで協力して楽しくビーズ細工ができました。この後は、作ったDNAでさらに学びを深めていきます。

所在地

〒086-1652

標津郡標津町

南2条西5丁目2番2号

TEL

0153-82-2015(事務室)

0153-82-2364(職員室)

FAX

0153-82-2021

年間行事予定表