カテゴリ:自然環境系科目

海洋教育 サケ発眼卵の孵化

12月6日(水)本日サケの水槽を観察すると、白い泡が・・・もしやこれは、とおもい確認すると、サケが孵化しているではありませんか!

ということで、本日の授業は急遽、サケの孵化稚魚の観察です。おおきな卵黄をお腹に抱え、ごろんとしている鮭の稚魚。透き通った体には、背骨が見えます。大きな目がくりくりとしている、とてもかわいいサケの稚魚を観察できました。

ちなみに受精日は、10月5日、本校に発眼卵として預かったのが11月14日、そして、き本日孵化となりました(まだ孵化していない卵もありますが・・・)。

ちなみに今回の孵化までの積算水温479℃となってます。

海洋教育 サケ発眼卵の飼育スタート

11月14日(火)本日サーモン科学館へサケの発眼卵を受け取りに行きました。10月6日に生徒達の手で人工授精させた卵に久々に対面です。じっくりとサーモン科学館で育ち、現在発眼卵の状態まで成長しました。

発眼卵の扱い方、飼育管理の方法、留意点を科学館の仁科さんに教えてもらい、約200粒の発眼卵を引き取りました。これから学校の水槽で飼育管理がスタートします。さて、いつ卵から孵化するでしょうか。これからの成長が楽しみです。

ついでに、本日オショロコマの成熟状態を仁科さんと確認しました。1匹はメスみたいです。腹腔内の卵を確認することができました。もうちょっと成熟を進める必要がありそうです。

標津湿原保全活動

11月13日(月)5,6時間目 標津湿原にて保全活動を行いました。コロナ禍前にも取り組んでいた標津湿原に侵入してきたトドマツ抜きです。相当数を以前抜いていたのですが、まだまだ湿原を見渡すとトドマツが残っています。

本日の講師は、ポー川史跡自然公園の斉藤さんです。トドマツの見分け方を習い、いざ湿原へ。普段は立ち入ることができませんが、今回は特別。足の踏み場にも気を遣いながらトドマツを抜きました。一人2~3本、短時間でしたが、トドマツ抜きをがんばりました。

抜いたトドマツはどうするか?SDGsの観点からも、抜いて処分して終わりでは、トドマツがもったいない。そこで、紹介していただいたのがアロマオイルです。トドマツを精製して、トドマツウォーターやオイルが抽出できるのです。これなら、抜いたトドマツも再利用できます。さて、作ったオイルはどう活用しましょうか?これからの課題ですね。また、湿原にトドマツが侵入している現状を標津湿原の歴史から紐解き、今必要な保全活動についても考えていきたいと思います。

海洋教育 サケ産卵行動学

11月6日(月)本日は、3年生選択生物の生徒5名で「行動学」の学習を行いました。もちろん、場所は、サーモン科学館。

生物の教科書に出てくる「固定的動作パターン」の学習を中心に身近なサケをテーマに学習を行いました。

鮭の聖地の物語を生物学的視点で学びます。

毎年、この授業に合わせペアリングをしていただき、産卵行動が観察できるように調整していただいている科学館の職員の皆様のおかげで、今年は、到着早々に産卵行動を見学できました。

市村館長の専門的な話を聞きながら、さらにもう1ペアーの産卵行動が進行して、産卵を見ることができました。

なんと今年は、2度も貴重なシーンを見ることができました。

生物選択している生徒にむけて、サケを通して深い生物学的な学びを展開し、実物から学ぶこの授業は、日本で唯一ここだけの特権です。

教科書の学びを超えた学びがここにはあるんだなぁと実感する時間でした。

毎年ご協力いただいているサーモン科学館の皆様に感謝を申し上げます。

この授業は、海洋教育パイオニアスクール単元開発(日本財団)の一環で実施しています。

森林学習 キノコの季節到来

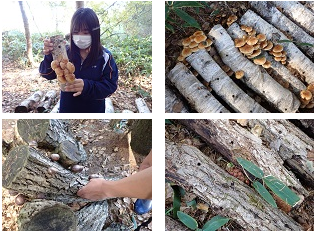

10月24日(火)キノコの収穫です。

道東らしい朝の冷え込みの本日は、キノコの山へ行きました。例年だと9月末には、キノコが発生するところなんですが、今年は、なかなか発生しませんでした。

本日はどうなのか!?ということで、ほだ木を見に行きました。

見事にナメコとクリタケ、シイタケがにょきにょきしておりました。やはりキノコにとって寒暖の差が重要だということがわかりました。

例年より遅いキノコの季節がやってきました。

所在地

〒086-1652

標津郡標津町

南2条西5丁目2番2号

TEL

0153-82-2015(事務室)

0153-82-2364(職員室)

FAX

0153-82-2021

年間行事予定表