カテゴリ:自然環境系科目

自然環境系コース 花標津収穫

9月18日(水)いよいよジャガイモの収穫です。標津の品種であるジャガイモの”花標津”を収穫しました。今年の探究課題は、ジャガイモの肥料効果です。肥料による芋の肥大効果を確かめるのが目的です。

茎にびっしり付いたジャガイモ。大きさは、バラバラですがたくさん採れました。次回は、データ集めです。すべてのジャガイモの重さを量り、肥料効果を確認したいと思います。

自然環境系 ソバの刈り取りと大根収穫

9月10日(火)本日は収穫時期を迎えた町民農園のソバの収穫をしました。今年は、花はたくさん付いているのですが、実入りがいまいちなようです。受粉がうまく出来ていなかったのかも知れません。収穫時期も迎えましたので、本日は、みんなでソバの刈り取りを行いました。鎌の使い方も上手になってきました。

そして、畑で栽培していた大根です。大分肥大してきたので2本収穫しました。大きく育った立派な大根が実りました。

本日の収穫

2年生の探究基礎で栽培管理している畑、本日もたくさん収穫できました。

いよいよトウモロコシがいい感じに実りました。大きなトウモロコシが豊作です。

そして、トマトがついに赤く実りました。今まで、この畑ではトマトは赤くならない!と言われ続けていましたが、今年は、甘くておいしいトマトが実りました。

また、今までスナップエンドウとサニーレタスを栽培していた畝を崩し、新たな畝を作り直しました。今回は、すべて生徒たちの手で行いました。最後に新しいマルチシートをかけて、孔を開け、白菜の苗を定植しました。3人で力を合わせ、畝を作りマルチを張れるまで成長しました。よく出来ました。

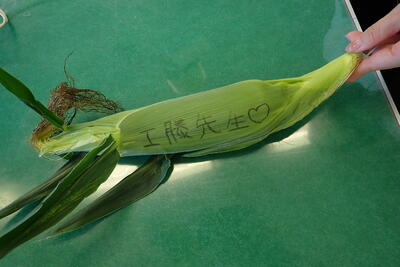

自然環境系コース トウモロコシと言えば・・・

自然環境系 2年生の授業で育ているトウモロコシがとても立派に生長し、いよいよ収穫となりました。

あれ、これ、この感じどこかで見たような・・・やりたくなりますね、これ。

工藤先生へという気持ちを込めて、最初の1本は担任の先生へプレゼントしました。

トウモロコシにズッキーニ、カボチャも膨らんでます

7月23日(火)夏休み直前の2年生の環境系は、畑の管理。実は・・・数日前に畑をキツネに荒らされてしまい、植えたばかりの白菜やナスの苗をぐちゃぐちゃにされてしまいました。シカに続きキツネです。自然との共生がいかに難しいか・・・実感。

ということで、白菜の苗を植え直し、新たに白菜の苗作りを始めました。作物達は、ここ数日の高温と日照ですくすくと育っています。その中でも夏野菜のズッキーニが収穫できるまでになり、トウモロコシは、中心に花芽が見えてきました。カボチャは順調に蔓を伸ばし、至る所に雌花が付いています。

夏休み中にシカもキツネも来ないことを願っています。

所在地

〒086-1652

標津郡標津町

南2条西5丁目2番2号

TEL

0153-82-2015(事務室)

0153-82-2364(職員室)

FAX

0153-82-2021

年間行事予定表