標高ニュース

黒ガレイを使った調理実習

5月23日(金)は3年生のフードデザインの授業と2年生の家庭総合で合同調理実習を行いました。

波心会さんの「黒ガレイの捌き方実習」にて捌いた黒ガレイを使って「黒ガレイの煮付け」と「鰹節と昆布だしの味噌汁」を作りました。

まずは黒ガレイの臭み取りとうろこ取りの説明をして下処理を行いました。

(今回は活きの良い黒ガレイでしたが、臭み取りの方法を学ぶ目的として実施しました)

今回は担任の先生や理科の先生2人も授業に入ってくれたので、「この部位はなんですか?」などの質問が飛び交い、生態について学びながらの調理実習となりました。

どのグループもしっかりと黒ガレイに味が染み込んでどのグループからも「美味しい!」が聞こえてきました。

こんなにも美味しい黒ガレイが未利用魚になっているという実態・・・なんだか寂しく思えます。

3年生フードデザインの授業では、黒ガレイを使ったオリジナルレシピの開発に取り組んでいきます。

どんなレシピが誕生するか楽しみですね!

森林学習 キノコのほだ木作り

5月21日(水)本日の自然環境系2年生の探究基礎は、森林学習でした。本日は、根室振興局森林室 石川 邦彦さんにお越しいただき、キノコのほだ木の作り方やキノコの原木栽培の方法について教えていただきました。

間伐材を使ったほだ木。今年は、シイタケとナメコにチャレンジです。

間伐材は、シラカバとミズナラの2種類。シイタケはミズナラに、ナメコはシラカバに植菌します。ドリルを使って駒菌用の穴をあけ、駒菌を打ち込みます。慣れないドリルに一苦労しましたが、慣れてくると作業も楽しくどんどん進みます。あけた穴には、駒菌を植えていきます。木づちでたたき、打ち込めばほだ木の完成です。気が付けばあっという間の作業でした。次回は、ほだ木の仮伏せとなります。

今年も授業にご協力いただいた標津町農林課、根室振興局林務課の皆様に改めてお礼申し上げます。

進路講話 サーモン科学館学芸員 仁科さん

5月20日(火)3学年を対象に進路講話を実施しました。今年度2度目の進路講話です。今回の講師は、授業でもお世話になっている標津サーモン科学館の仁科さん。いつもは、魚の話で盛り上がるところですが、今回は、魚っけなし!。お忙しい中お越しいただきました。

仁科さんは、標津町のサーモン科学館で働く学芸員さんです。でも、その夢をかなえるためにいろいろな人生経験を積まれてきました。様々なことをたくさん経験し、自身の幅を広げる大切さ、多様な価値観を持つことが、視野を広げ、人生を豊かにすることにつながることなど、紆余曲折のなかにも芯をもって先を見通し、自分の責任で道を切り開くことの大切さを熱く語ってくれました。話を聞く3年生もメモを取りながら、熱心に聞き入るお話でした。

進路選択に悩む生徒や将来が不安な生徒もいる中で、生徒の心に届く講話をいただきました。改めまして、講師をお引き受けいただきありがとうござました。

海洋教育 アサリの潮干狩り

5月16日(金)お隣の別海町尾岱沼で開催されている潮干狩りフェスに参加しました。教科横断的な学びとして、家庭科と理科がコラボし、地域の貴重な自然環境である野付湾とそこに生息する干潟の生物たち、干潟の役割などを学びながら地産旬消を家庭科で実践。この地域で古くから食べてこられた貴重な水産資源を学びました。

さて、実際に参加した生徒たち・・・今日の学びの注意事項を確認して、いざ干潟へ。泥に足を取られ、干潟のにおいを感じ、思い思いのところでアサリ掘りを楽しみました。道東らしい大粒で肉厚なアサリがザクザクと!

みんな夢中になって潮干狩りを楽しみました。標津町のバスを出していただきありがとうございました。このアサリは、家庭科の実習でおいしく食べる予定です。

本授業は、日本財団の海洋教育単元開発の一環として実施しています。

図書だより第二号

日本遺産「鮭の聖地」エキシビションルームツアー・標津番屋屏風の街歩きツアー(1年メナシ学)

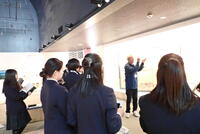

5月13日(火)1年生のメナシ学で、日本遺産「鮭の聖地」エキシビションルームツアー・標津番屋屏風の街歩きツアーを実施しました。

まず、標津サーモン科学館の「鮭の聖地」エキシビションルームにて、標津番屋屏風絵を中心に標津町の歴史や文化について学習しました。

その後、標津番屋に移動し、標津市街地の今と昔の様子を見比べながら標津神社までの道のりを歩きました。

そして、標津神社の境内に置かれている碇の説明を受け、最後に参拝をしました。

標津町の歴史や文化を踏まえ、現在の標津町について考えるきっかけとなるツアーとなりました。

今回ご協力いただいた標津町観光ガイド協会の井南様、布袋様に感謝を申し上げます。ありがとうございました。

標津水産教育プログラム 魚捌き体験(2学年総探)

5月12日(月)2年生の総探で魚捌き体験を実施しました。これは、標津水産教育プログラムの一環。地域の水産業の理解と食への敬意を学ぶ体験です。根室海峡のカレイは、とても大きく身が厚く食べ応えのある魚です。でも地域では、低利用魚として商品価値が低下しているという課題も・・・。高校生はこの現実どう受け止めてくれるのでしょうか。

今日は、魚を知ること、命をいただくことを目的に2年生全員がカレイの活き〆を体験し、解体し、切り身にするまでを体験させていただきました。大きな魚に四苦八苦する生徒たち、優しくサポートしてくれる波心会の皆さん。魚を通して人との交流も深まり、とてもいい時間を過ごすことができました。最後に、サーモン科学館市村館長からカレイの講話をいただきました。

魚の準備から生徒のサポート、貴重な体験をさせていただいた波心会の皆さんにこの場を借りましてお礼申し上げます。ありがとうございました。また、観光協会のみなさま、連絡調整等準備ありがとうございました。

海洋教育 春のプランクトン観察

5月9日(金)春の陽気が感じられる海へ、春のプランクトンをサンプリングにいきました。今回は、プランクトン採集の実習ということで、実際にプランクトンネットを使ったサンプリングに挑戦。海の色は、植物プランクトンがたくさん増殖していそうな色。観察が楽しみです。

5月12日(月)週が明けて本日、いよいよプランクトン観察です。

久しぶりの顕微鏡にやや戸惑いながらも、春に増殖したプランクトンを観察することができました。メインは、ケイ藻類のキートケロス属、春に多い種がたくさん出現しており、さらに、動物プランクトンでは、フジツボのキプリス幼生やノープリウス幼生、多毛類のネクトキート幼生が見られました。サケ稚魚たちの重要な餌料になっているコペポーダ類も多く出現しており、肉眼では見えませんがそこには豊かな海が広がっていました。

生徒総会&高体連壮行会

5月8日(木)5校時に生徒総会、6校時に高体連壮行会が行われました。

生徒総会では、前年度の活動報告、決算の承認、そして今年度の活動計画及び予算が承認されました。また、学校生活への要望も多く上がり、活発な議論が行われました。

壮行会では、各部活の決意表明を行いました。その後、各クラスの代表者による応援メッセージ、生徒会長、教頭先生から激励の言葉をいただきました。

各部活の大会日程 卓球部・・・5月14日~16日 中標津町

陸上部・・・5月22日~24日 釧路市

バドミントン部・・・5月27日~29日 釧路市

標津高校一同、皆さんのご活躍を応援しています。頑張ってきてください!!

雪印チーズセミナー

5月9日(金)3年生フードデザインの授業にて、雪印チーズセミナーを実施しました。

講師として雪印メグミルク株式会社より山口様と渡邊様にお越し頂きました。

前半は講話でチーズの歴史や製造方法について学びました。

後半はチーズプラトー作りを行い、7種類のチーズの試食を行いました。

今まで食べたことのないチーズに挑戦してみたり、まるでチーズソムリエのように1つ1つのチーズの味を味わったり、それぞれ楽しみながら試食を行いました。

今年度標津町JA様のご協力により、標津町ゴーダチーズの提供を受けられることとなり、標津町ゴーダチーズを使ったオリジナルレシピ作りを行うにあたって、チーズについて学び、チーズに興味関心を持つ機会となりました。

本日は貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。

また、生徒全員へスキムミルクのお土産もいただき、ありがとうございます!

所在地

〒086-1652

標津郡標津町

南2条西5丁目2番2号

TEL

0153-82-2015(事務室)

0153-82-2364(職員室)

FAX

0153-82-2021

年間行事予定表