標高ニュース

知床ゴミゼロ運動が実施されました

5月30日(金)、「知床ゴミゼロ運動」が行われました。令和5年 12 月2日に実施された「知床ユネスコスクールフォーラム」において、『知床4校が、地域と協同で清掃活動をする』との活動方針が示され、以後各校で活動を継続してきました。

多少風はあるものの、太陽の日差しのおかげで比較的暖かい中、行うことができました。生徒会役員から担当箇所の説明を受け、清掃活動が始まりました。

今年の清掃活動では、小・中学生が17名、高校生が51名、そして地域住民の方々を合わせると

約120名の皆様にご協力をいただきました。

回収されたごみは、燃えるゴミ 10.4kg、燃やせないゴミ 15.5kg 計 25.9kg となりました。本校は、「ねむろ自然の番人宣言」認定団体のため、標津町住民生活課より、回収されたごみの処理について協力をいただきました。

今後も、町内での行事を通して、日頃よりお世話になっている町への恩返しができればと考えております。改めて、本日ご参加いただいた皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。

森のきのこと温室作り

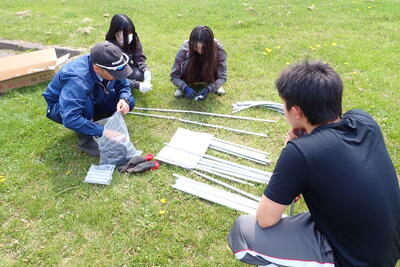

5月30日(金)やっとカッコウの声も聞こえて来ました。カッコウが鳴いたら種をまく時期ということで、本日の2年生の自然環境系は、苗床作り用のハウスの組み立てとプランターの準備です。

その前に、シーズンもそろそろ終わりと思われるきのこの山へシイタケの様子を見に行きました。本日も大きなシイタケが10個、ありがたくいただきました。新しい芽が少なくなってきたようなので、シイタケもこれでいったん終了です。この後は、新たなほだ木の本伏せや下草の刈り取りと山の整備が始まります。

後半は、ハウス作りを行いました。野菜作りは苗作りから・・・ということで、苗を育てるハウスを作ることにしました。本日は、フレームの組み立てからグランドシートの設置まで。次週、ビニールシートを貼りハウスの完成となります。いよいよ畑作業も本格スタートです。

いただいたギョウジャニンニクから花芽が出てきました。小さなつぼみからどんな花が咲くのでしょうか!露地栽培しているイチゴは、きれいな花を咲かせています。

フードデザイン第1回試食会

5月29日(木)フードデザインの授業にて、第1回試食会を行いました。

今回は、7月28日(日)に開催される「標津教育イベントうみちる」のマルシェ出店に向けて、波心会さんと共同で商品開発を行っています。

波心会様の黒ガレイ、株式会社しゃけを様の「THE北海道だし、かじかだしフレーク」、アルゼンチン牧場様の「ミルクキャラメルクリーム」、JA標津様の「標津牛乳、標津ゴーダチーズ」を提供していただき、標津町の特産品を活かせるような商品開発を行っています。

今日の試食会では、波心会の皆様、標津町観光協会様、アルゼンチン牧場様に来校していただき、それぞれのグループへのお褒めの言葉をはじめ、食材の良さを活かせているか等の的確なアドバイスをいただきました。

今日いただいたアドバイスをもとに改善を行い、標津町の食材を活かせるオリジナルレシピ完成に向けて取り組んでいきます!

多大なるご協力・ご支援ありがとうございます。

フードデザイン第1回試食会

5月29日(木)、3年生フードデザインの授業にて第1回試食会を行いました。

今回は7月28日(日)に開催される「標津教育イベントうみちる」でのマルシェに向けて波心会さんと一緒に商品開発を進めています。

波心会様の黒ガレイ、株式会社しゃけを様の『THE 北海道だし』、『かじかだしフレーク』、アルゼンチン牧場様の『ミルクキャラメルクリーム』、JA標津様の『標津牛乳』、『標津ゴーダチーズ』を提供していただき、商品開発を行っています。

今日の試食会では、波心会の皆様、標津町観光協会様、アルゼンチン牧場様に来校していただき、「北海道だしをふんだんに使ったたこ焼き」「かじかだしフレークを使ったザンギ」「北海道だしを使った塩ラーメン」「黒ガレイメンチ」「標津牛乳を使ったプリン~ミルクキャラメルソースかけ~」の試食をしてもらいました。

試食後には、それぞれのグループへのお褒めの言葉をはじめ、食材の良さを活かせているか等の的確なアドバイスを多くいただき、生徒たちは「今後改善を重ねていき、よりよいレシピを作っていきたい」と意欲的な姿を見せていました。

今日いただいたアドバイスをもとに改善を行い、標津町の食材を活かせるオリジナルレシピ完成に向けて取り組んでいきます。

ご協力いただいた関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

黒ガレイを使った調理実習

5月23日(金)は3年生のフードデザインの授業と2年生の家庭総合で合同調理実習を行いました。

波心会さんの「黒ガレイの捌き方実習」にて捌いた黒ガレイを使って「黒ガレイの煮付け」と「鰹節と昆布だしの味噌汁」を作りました。

まずは黒ガレイの臭み取りとうろこ取りの説明をして下処理を行いました。

(今回は活きの良い黒ガレイでしたが、臭み取りの方法を学ぶ目的として実施しました)

今回は担任の先生や理科の先生2人も授業に入ってくれたので、「この部位はなんですか?」などの質問が飛び交い、生態について学びながらの調理実習となりました。

どのグループもしっかりと黒ガレイに味が染み込んでどのグループからも「美味しい!」が聞こえてきました。

こんなにも美味しい黒ガレイが未利用魚になっているという実態・・・なんだか寂しく思えます。

3年生フードデザインの授業では、黒ガレイを使ったオリジナルレシピの開発に取り組んでいきます。

どんなレシピが誕生するか楽しみですね!

所在地

〒086-1652

標津郡標津町

南2条西5丁目2番2号

TEL

0153-82-2015(事務室)

0153-82-2364(職員室)

FAX

0153-82-2021

年間行事予定表

いじめ基本方針(R5改訂)

詳しくは上のメニュー『 学校生活 』に記載してあります。ご覧ください。