標高ニュース

海洋教育 サケ発眼卵の孵化

12月6日(水)本日サケの水槽を観察すると、白い泡が・・・もしやこれは、とおもい確認すると、サケが孵化しているではありませんか!

ということで、本日の授業は急遽、サケの孵化稚魚の観察です。おおきな卵黄をお腹に抱え、ごろんとしている鮭の稚魚。透き通った体には、背骨が見えます。大きな目がくりくりとしている、とてもかわいいサケの稚魚を観察できました。

ちなみに受精日は、10月5日、本校に発眼卵として預かったのが11月14日、そして、き本日孵化となりました(まだ孵化していない卵もありますが・・・)。

ちなみに今回の孵化までの積算水温479℃となってます。

ホタテの捌き方実習(3年生)

12月5日(火)、3年生がホタテの捌き方実習を行いました。

講師として、標津漁協協同組合女性部の方々にお越し頂きました。

まず始めに、講師の先生によるホタテの捌き方のデモンストレーションを見せてもらいました。部位の説明もしてもらいながら、手際よく捌く姿は圧巻でした。

その後、生徒たちもホタテを捌きました。活きがよくて、苦戦している生徒もいましたが、女性部の方々が丁寧にサポートしてくれたお陰で皆で200個近くのホタテを捌くことができました。

捌いたホタテを使って、クリームシチューとホタテのサラダを作りました。

ホタテのミミは、バターで炒めました。

クリームシチューは、町民畑で育てたじゃがいもと白菜が入っており、牛乳は標津牛乳を使用しました。地産地消を意識した献立となりました。

料理完成後に、女性部の講師の方々と記念撮影をし、お礼の挨拶をしました。

標津漁協協同組合女性部の皆さん、この度は大変貴重な経験をさせて頂き、ありがとうございました。

また、この度標津漁協協同組合よりホタテの提供して頂けたことに、心より感謝申し上げます。

今回学んだことを、来週は沖縄県石垣市の小学生へオンラインで伝える授業の予定となっております。

この授業は、海洋教育パイオニアスクール単元開発(日本財団)の一環で行いました。

知床ユネスコフォーラム

12月2日(土)羅臼町らうすぽにて知床圏の4高校が集まりユネスコフォーラムが開催されました。本校からは、生徒会役員が参加しました。

今年度の基調講演は、斜里町役場の増田さんのお話でした。知床が抱えるゴミ問題等をどう解決するのかという、生徒会で抱える諸問題に立ち向かう上でとても参考になる講演でした。

午後からは、グループディスカッション。午前の講演の内容から各グループで課題解決に向けた未来への展望を考えました。ディスカッションをリードしてくれたのが、地域の方々や標津高校の先輩方。とても活発な話し合いが行われました。

次年度に向けて、さらなるユネスコ活動を推進していきます。

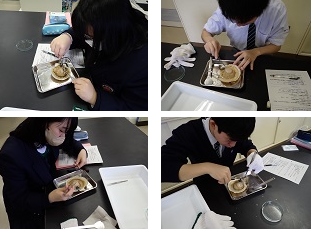

海洋教育 ホタテ解剖実習

12月5日(火)3年選択生物にて、ホタテの解剖実習を行いました。生物を学び続ける生徒にとって、ホタテを通して、いままでの学びを結びつける実習です。

まずは、ホタテの貝殻を眺めて・・・膨らんだ殻と平らな殻どうして違うんだろう?

アサリは、左右同じ形、ホッキ貝も同じ形、でもホタテはちょっと違う。そんな疑問に挑戦です。あれこれホタテの気持ちになって考えてみました。

そんな感じで、解剖は進みます。殻を外して、外套膜を観察・・・外套膜は軟体動物の特徴、殻を脱ぎ捨て外套膜だけで生きている軟体動物はな~んだ?そうです、イカやタコですね。つぎは、外套膜を一枚剥がして、心臓の観察へ。脈打つ心臓をじっくり観察しました。囲心腔の薄い膜をうまく剥がし、心臓をむき出しにすると意外な大きさにびっくりでした。

ということで今年も無事にホタテの解剖まで終了いたしました。そして、来週、解剖学習で学んだ事を遠くはなれた沖縄の子ども達に伝える授業を実践します。

本授業は、海洋教育パイオニアスクール単元開発(日本財団)の一環で行っています。また、ホタテを提供いただきました標津漁業協同組合の皆様に感謝申し上げます。

標小6年生 防災出前授業(地域循環型防災教育)

11月29日(水)標津小学校にて防災出前授業を実施しました。対象は、6年生です。

今回は、標津町住民生活課としべつ未来塾の皆さんも一緒に授業を行いました。

高校生からは、被災地研修から小学生に伝えたいことをパワポでプレゼンしました。

絵本を読み聞かせたり、釜石で学んだ市民憲章などをわかりやすく、かつ大切なところが伝わるように工夫を凝らして、授業を行いました。

後半は、「とっさの一言」。

プレゼンで伝えたことを踏まえたテーマを選び、高校生がリードしながら、こんな時どんな言葉が入るのか、児童のみんなに自分事にして考えてもらいました。

未来塾では、てこの原理を応用した人命救助、そして毛布タンカの体験に取り組み、高校生も少しばかりお手伝いさせていただきました。

地域循環型防災教育の広がり、徐々に進んでいます。

海洋教育 サケ発眼卵の飼育スタート

11月14日(火)本日サーモン科学館へサケの発眼卵を受け取りに行きました。10月6日に生徒達の手で人工授精させた卵に久々に対面です。じっくりとサーモン科学館で育ち、現在発眼卵の状態まで成長しました。

発眼卵の扱い方、飼育管理の方法、留意点を科学館の仁科さんに教えてもらい、約200粒の発眼卵を引き取りました。これから学校の水槽で飼育管理がスタートします。さて、いつ卵から孵化するでしょうか。これからの成長が楽しみです。

ついでに、本日オショロコマの成熟状態を仁科さんと確認しました。1匹はメスみたいです。腹腔内の卵を確認することができました。もうちょっと成熟を進める必要がありそうです。

標津湿原保全活動

11月13日(月)5,6時間目 標津湿原にて保全活動を行いました。コロナ禍前にも取り組んでいた標津湿原に侵入してきたトドマツ抜きです。相当数を以前抜いていたのですが、まだまだ湿原を見渡すとトドマツが残っています。

本日の講師は、ポー川史跡自然公園の斉藤さんです。トドマツの見分け方を習い、いざ湿原へ。普段は立ち入ることができませんが、今回は特別。足の踏み場にも気を遣いながらトドマツを抜きました。一人2~3本、短時間でしたが、トドマツ抜きをがんばりました。

抜いたトドマツはどうするか?SDGsの観点からも、抜いて処分して終わりでは、トドマツがもったいない。そこで、紹介していただいたのがアロマオイルです。トドマツを精製して、トドマツウォーターやオイルが抽出できるのです。これなら、抜いたトドマツも再利用できます。さて、作ったオイルはどう活用しましょうか?これからの課題ですね。また、湿原にトドマツが侵入している現状を標津湿原の歴史から紐解き、今必要な保全活動についても考えていきたいと思います。

鮭の解体実習(3年フードデザイン)

10月30日(月)に3年生フードデザインの授業にて、鮭の解体実習を行いました。

今年も講師として、標津漁業協同組合女性部3名、標津漁業協同組合職員1名にお越し頂きました。

最初に鮭の部位についての説明や、活締めした鮭と活締めしていない鮭の違いを師範台で捌きながら見せてもらいました。

違いが一目瞭然で圧巻でした。

その後、女性部の方々がそれぞれのグループに分かれ、丁寧に鮭の捌き方を教えてくれました。

いくらの作り方も教えて頂きました。

鮭を捌いた後は、鮭の三平汁と鮭ザンギと鮭とチーズの春巻きを作りました。

チーズは標津町のゴーダチーズを使用し、地産地消のメニューとなりました。

標津漁業協同組合女性部の皆さん、この度は大変貴重な体験をさせて頂き、ありがとうございました。

この授業は、海洋教育パイオニアスクール単元開発(日本財団)の一環で行いました。

海洋教育 サケ産卵行動学

11月6日(月)本日は、3年生選択生物の生徒5名で「行動学」の学習を行いました。もちろん、場所は、サーモン科学館。

生物の教科書に出てくる「固定的動作パターン」の学習を中心に身近なサケをテーマに学習を行いました。

鮭の聖地の物語を生物学的視点で学びます。

毎年、この授業に合わせペアリングをしていただき、産卵行動が観察できるように調整していただいている科学館の職員の皆様のおかげで、今年は、到着早々に産卵行動を見学できました。

市村館長の専門的な話を聞きながら、さらにもう1ペアーの産卵行動が進行して、産卵を見ることができました。

なんと今年は、2度も貴重なシーンを見ることができました。

生物選択している生徒にむけて、サケを通して深い生物学的な学びを展開し、実物から学ぶこの授業は、日本で唯一ここだけの特権です。

教科書の学びを超えた学びがここにはあるんだなぁと実感する時間でした。

毎年ご協力いただいているサーモン科学館の皆様に感謝を申し上げます。

この授業は、海洋教育パイオニアスクール単元開発(日本財団)の一環で実施しています。

標津高校90th 特別講演会開催

11月6日(月)

標津高校創立90周年記念事業として特別講演会が開催されました。

笑華尊塾の塾長である塩谷隆治氏を講師に迎え、「元氣アップ~ココロのサプリメント~」というテーマで生徒達へ講演をしていただきました。

あっという間の2時間、生徒のココロが豊かになる講話でした。

スマホ依存からの脱却や言葉の捉え方、考え方や見方を変えるだけでココロが楽になることなど生徒にとって身近な話を中心に生徒達に熱いメッセージをいただきました。

遠路標津高校までお越しいただきありがとうございました。

インターンシップ報告会

11月2日(木)

インターンシップ報告会を実施しました。

本校2学年は、9月26日、27日の2日間、町内の14事業所でインターンシップを行っており、今回はその成果を発表しました。

町教育委員会、商工会、実習先の企業の方にも来ていただきました。

実習先で体験した内容、担当の方から教わったこと、今回の実習を通して学んだことなどをスライドにまとめ発表を行いました。

ほかの生徒の発表を聞くことで、自分の実習先以外の仕事についても学ぶことができました。

( 一人ずつ、3~5分間の発表を行いました。)

インターンシップでは、働くことについて理解を深めるとともに、今後の高校生活の過ごし方や進路選択について深く考える良い機会になりました。

実施にご協力をいただいた、標津町商工会および町内の事業所の皆様に感謝申しげます。また、ご多用中の中、発表会へお越しくださった方々、ありがとうございました。

進路ガイダンス

10月31日(火)

2学年を対象に進路ガイダンスを行いました。

この進路ガイダンスでは、15校の大学や専門学校の方にご協力いただき、それぞれの生徒の希望する分野について、説明を受けました。

希望する職種のやりがいや厳しさ、進路選択のアドバイスなどについての話を聞いて、進路に向けた意識を高めることができました。

(オンラインも活用し、さまざまな分野の説明を聞くことができました。)

今回の進路ガイダンスはライセンスアカデミーの小林様をはじめ、説明に来てくださった各校の担当者の皆様のご協力により実施できました。

ありがとうございました。

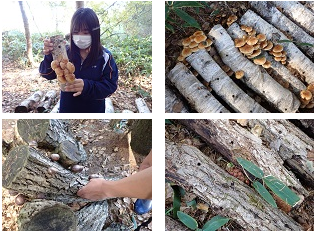

森林学習 キノコの季節到来

10月24日(火)キノコの収穫です。

道東らしい朝の冷え込みの本日は、キノコの山へ行きました。例年だと9月末には、キノコが発生するところなんですが、今年は、なかなか発生しませんでした。

本日はどうなのか!?ということで、ほだ木を見に行きました。

見事にナメコとクリタケ、シイタケがにょきにょきしておりました。やはりキノコにとって寒暖の差が重要だということがわかりました。

例年より遅いキノコの季節がやってきました。

ソバ収穫 終わりました

10月25日(水)ようやくソバの収穫が終わりました。

町民畑、学校の畑と2カ所で行っていたソバ栽培。ようやくすべてのソバを刈り終わりです。今年は、成長がとても良く人の背丈になるほどの茎丈になる個体も見られ、びっくりです。倒伏してしまったソバも多く収穫が難しい年でもありました。

この後は・・・脱穀と選別、種だけ綺麗に分ける作業が待っています。

子ども園園児来校

10月23日(月)、認定こども園あおぞらの園児の皆さんが、標津高校に来てくれました。

実習に来てくれてありがとうのお礼を言いに来てくれて、なんと素敵なプレゼントも用意してくれました。

一生懸命作ってくれたプレゼント、とても心が温かくなりました。

ありがとうございます!(^^)!

最後に皆とハイタッチをしてバイバイしました。

認定こども園あおぞらの皆さん、どうもありがとうございました!

保育実習(2年家庭総合)

10月11日(水)、2年生家庭総合の授業にて認定こども園あおぞらさんへ今年度2回目の保育実習に行ってきました。

今回の実習では、高校生がそれぞれの年齢別に遊びを考えてきました。

0歳~1歳児クラスでは、音のなる手作りおもちゃを作って持っていき、子ども達と遊びました。

2歳児クラスでは、しっぽを作っていきしっぽ取りのゲームで遊びました。

3歳児クラスでは、氷おにとジェスチャーゲームで遊びました。

4歳児クラスでは、鬼ごっこと宝探しをしました。

5歳児クラスでは、外で色々な種類の鬼ごっこをして遊びました。

最後に、遊んでくれてありがとうの気持ちを込めて、園児みんなに折り紙メダルをプレゼントしました。

高校生にとって大変貴重な体験となりました。

認定こども園あおぞらの皆さん、先生方2日間どうもありがとうございました。

キャンパス体験学習

秋が深まる10月19日(木)、大学キャンパス体験学習が行われ、1学年21名が、網走市にある東京農業大学オホーツクキャンパスを訪問しました。

大学では、平日の講義が行われており、高校生は、研究棟や学生食堂に集う大学生の姿から大学生活の雰囲気を味わい、大学講義から進路選択や地域産業について理解を深めることができました。お忙しい中、丁寧に説明し案内してくれた大学職員の方、大学生の方、ありがとうございます。

この日、同行していただいた標津町教育委員会あすぱるの木村雅弥様、本校の卒業生で東京農業大学オホーツクキャンパス出身でもあり、現在、標津町で活躍されている齊藤将太様にも大変お世話になりました。重ねてお礼申し上げます。

海洋教育 水産学習

10月17日(火)標津町サーモン科学館にて、水産学習が行われました。昨年度は、コロナ禍のためやむを得ず中止、今年再び実施することができました。

講師は、サーモン科学館館長市村さん。世界のサケ科魚類の話題から水産重要種としてのサケ科魚類の話、とても深くて好奇心が高まる講話でした。240種のサケ科魚類のうち5種が世界を支えるサケ科魚類ということやサケはすべてが4年で帰ってくるのではなく、2~8年と幅があることを学びました。

魚道水槽には、遡上してきたサケたちが上流を目指しジャンプする姿がみられました。来月は、3年生の生物でサケの産卵行動観察を行います。本校のサケ学習はもうちょっと続きます。

講義の後は、サーモン科学館の見学です。一度は、訪れたことのあるなじみの施設、指パク体験もお手のです。

本日は、お忙しい中水産学習の対応ありがとうございました。

この授業は、海洋教育パイオニアスクール単元開発(日本財団)の一環で行われています。

ソバ収穫

10月13日(金)ようやくソバの収穫が始まりました。雨、時間割・・・さまざまな要因で刈り取りが遅れていたソバ畑ですが、ようやく刈り取り作業が始まりました。ソバの実の黒化率は100%、収穫時期を逸したところは否めませんが、丁寧に刈り取りました。倒伏しているソバも多く、脱粒する種も多いため丁寧に!!

まだまだ、残りもあるので、しばらくは刈り取り作業です。

後期始業式

10月4日(水)の1時間目に後期始業式を行いました。

校長先生から、川を下って過酷な海へと挑戦したヤマメが立派なサクラマスに成長するという話から、成長するために様々なことにチャレンジしてほしいというお話がありました。

いよいよ後期が始まりますが、生徒の皆さんには様々なことにチャレンジし、サクラマスのように成長した姿を見せてくれることを期待しています。

所在地

〒086-1652

標津郡標津町

南2条西5丁目2番2号

TEL

0153-82-2015(事務室)

0153-82-2364(職員室)

FAX

0153-82-2021

年間行事予定表