カテゴリ:自然環境系科目

クロユリ開花

生物選択者で個体数調査をしたクロユリですが、4株が花を咲かせてくれました。株数では、80株を超えていましたが、花を付けたのは4株。花芽を付けるまで時間がかかるのでしょうか。

学校の近くにひっそり佇むクロユリ、可憐です。

選択生物 クロユリの観察2

5月19日(金)前回の観察から3週間が経ちました。クロユリもすくすく育っています。ということで、実際にコドラード法で推定した数と実際に計数した数の比較をしてみようと思います。

目視で確認。82個体でした。推定値120個体でしたので、どうなんでしょうか・・・。まぁ、方法は理解できたかな。そして、生長したところで、個体の分布状態を確認。生物で学んだランダム分布、一様分布、集中分布なのか・・・なんとなく集中分布でしょうか。

そして、クロユリのつぼみが膨らみ始めたので、草体の観察とスケッチです。5枚セットになって広がる葉が角度をもって重ならないように4段程度積み重なっていました。植物の光に対する戦略についても垣間見ることができました。

もうすぐで開花してくれると思います。花が咲いたら、再び観察ですね。

キノコ実習

5月10日から15日にかけて、キノコ栽培の実習を行いました。

まずは、新たなほだ木への駒打ちです。

シラカバにはナメコ、ミズナラにはクリタケを植菌しました。

今年度はナメコ、クリタケともにそれぞれ約30本のほだ木に植菌しました。

ドリルで種菌を植える穴を空けていきます。

穴に種菌入れて、金槌で叩きます。

ほだ木をリアカーに積み込んで、仮伏せをする場所まで運びます。

これまで、ほだ木を置いていたキノコの山ですが、スペースが手狭になったので、笹を刈り、木の枝を打ち、スペースを拡張しました。

分担・協力して作業を行いました。

続いて、今年、植菌したほだ木を積み重ねて、仮伏せをします。乾燥を防ぐために筵をかけて完成です。

バランスを考えながら積んでいきます。

キノコの山には、今年、植菌をしたほだ木の他、令和元年度から栽培をしているナメコ、シイタケのほだ木があります。今回は、昨年までに植菌をしたほだ木もきれいに並べました。

先輩の代から受け継いでいるほだ木も大切に管理しています。

春のキノコ栽培の作業はこれで一段落です。仮伏せしたほだ木の乾燥防止や草刈りなど継続的に管理を行っていきます。キノコが採れる季節が今から楽しみです。

キノコ栽培は、標津町農林課からの支援により実施しています。この場を借りて、お礼申し上げます。

海洋教育 藻場学習

5月9日(火)例年より少し早いのですが、生物を選択した3年生6名を対象に、標津町海の公園の人工の岩礁で藻場学習を行いました。講師は,毎年お世話になっている北大臨海実験所の仲岡教授です。そして、今年も学部生、院生の皆さんにもご協力いただくことができました。

胴長をはいて、いよいよ藻場実習へ。大潮の干潮の時間なので、潮間帯の最下部まで露出しており、サンプリングには最高の時間帯でした。まずは、とにかくさまざまな生物をサンプリングしました。

目の前に広がっていたのは、海藻の藻場。大きなマコンブやスジメ、クロバギンナンソウやカヤモノリ、道東の海岸に特徴的な藻類が広がっていました。その隙間に網を入れると・・・稚魚が網に入りました。カジカの稚魚?やクサウオの稚魚、ギンポの仲間と種類も数もたくさんサンプリングできました。また、甲殻類では、モエビをはじめさまざまな小型のエビやイソガニの仲間、ヤドカリを捕まえることができました。軟体動物では、カサガイ、エゾチヂミボラなどの巻き貝、二枚貝のアサリ、そして、環形動物では、イトヒキゴカイなどのゴカイの仲間をサンプリングしました。

サンプリングの後は、分類です。生物をグループごとに分けるというとても重要な作業です。仲岡先生からは、アマモを中心に生物のつながりや生態系について、大学院生からは、ヨコエビを通して、種の多様性について解説していただきました。

あっという間の楽しい2時間、とても有意義な時間となりました。毎年、遠いところお越しいただきありがとうございます。この場を借りて感謝申し上げます。

この授業は,(日本財団)海洋教育パイオニアスクール単元開発部門の一環として行っています。

区画法(コドラート) 3年選択生物

4月28日(金)本日の生物は、野外実習。

学校向かいに実は貴重な植物が花咲きます。クロユリです。まだ、芽生え程度ですが、来月末には、つぼみも膨らむことと思います。こんな貴重な植物が目の前にあるので、さっそく教材として活用です。

(↑ 4月のクロユリは、このサイズ)

生物の教科書にある区画法をやってみることにしました。本格的に行うには、調査区域の面積をしっかりと計測しなければなりませんが、そこは、ちょっと簡易的に範囲を狭めて、5平方メートルの範囲としました。そして、区画を0.5×0.5メートルで区切り、調査をスタート。

(↑ 本日は、園芸用の支柱でコドラートを作りました。)

まずは、クロユリの見分け方から。じっくり観察して、区画内の個体数をカウントします。そして、調査区域として5平方メートルないの個体数を推定してもらいます。推定値は、GW明けのレポートで報告してもらいます。

生物基礎の教科書には、高山の花畑の植物として、写真が掲載されているクロユリ。それが、平地に育っているというところにも気づいてほしいですね。しばらく、クロユリの成長を見守りたいと思います。

令和5年 自然環境系スタート

令和5年度自然環境系科目が始まりました。新カリキュラムとなり科目名も「探究基礎」としました。これから2年間、さまざまなことに興味関心を持って探究をおこない、発表まで行いたいと思います。

ということで、初回は、過去の先輩方が活動したフィールドを廻りました。キノコの栽培を行っている森では、すでにシイタケが出芽しておりました。あたたかな日差しをシイタケも感じているようです。

そして、望ケ丘公園へ草花を探しに行きました。すでに、フクジュソウは咲き誇り、ザゼンソウがすくすく芽生えてきている様子がうかがえました。

令和5年 自然環境系スタート

令和5年度自然環境系科目が始まりました。新カリキュラムとなり科目名も「探究基礎」としました。これから2年間、さまざまなことに興味関心を持って探究をおこない、発表まで行いたいと思います。

ということで、初回は、過去の先輩方が活動したフィールドを廻りました。キノコの栽培を行っている森では、すでにシイタケが出芽しておりました。あたたかな日差しをシイタケも感じているようです。

そして、望ケ丘公園へ草花を探しに行きました。すでに、フクジュソウは咲き誇り、ザゼンソウがすくすく芽生えてきている様子がうかがえました。

次は、樹液調査です。

シラカバの樹に方角と高さを決めて採集用の穴をあけました。予想通り、たくさんの樹液が出てきました。糖度は、1.4%、甘さはあまり感じません。シラカバにも春が訪れています。

ふと、地面をみるとキバナノアマナの芽生えがありました。毎年観察していますが、年々群生地が広がっているような気がします。こんな身近に貴重な草花が咲き誇るいいフィールドがあります。探究材料がたくさんありますね。

野生動物学習

1月20日(金)、3学年の自然環境系科目で野生動物学習を行いました。

今回は、北海道大学大学院獣医学研究院 教授 坪田 敏男 先生に「市街地に出没するヒグマの生態と対策」というテーマで授業をしていただきました。

ヒグマの詳しい生態や、陸域と海域の生態系をつなぐ重要な役割を果たしていること、市街地への出没対策の課題などを教えていただきました。

講義の後の質問タイムでは、受講していた5名全員が先生に質問をしました。

自ら疑問に思ったことについて、わかりやすく丁寧に教えていただき、貴重な機会となりました。

お忙しいなか講義をしてくださった坪田先生、また、授業の実施に協力してくださった標津町役場農林課の長田様、ありがとうございました。

探究チャレンジ釧路・根室

1月19日(木)北海道教育委員会が主催するS-TEAM教育推進事業「探究チャレンジ釧路・根室」が行われ、本校からは、自然環境系科目の3年生が参加しました。

釧根の高校生がZOOMでつながり、画面上でしたがお互いの探究活動について発表をしました。本校は、ソバの栽培に関する探究活動をまとめて発表しました。7分間の時間にいかに納めるか、質疑ではどんな質問が来るのかあれこれ考え、緊張の中本番が始まりました。

途中スライドが動かなくなったりもしましたが、無事発表を終えることができました。また、他校の発表に対しても、しっかりと質問をすることができ、発表会としては、とても有意義な時間を過ごすことができました。

3年自然環境系科目 研究発表会

12月21日(水)自然環境系3年生による課題研究の発表会が行われました。お世話になっている方々に来ていただき、2年間にわたるソバ栽培についての発表を行いました。

試行錯誤しながらソバ栽培に挑み、さまざまな課題について考えました。昨年度は、ソバと害虫ということで、害虫対策に木酢液を使ってみたり、今年は、ソバと化学肥料ということで、ソバの生育に注目して栽培しました。

栽培の結果を5人でまとめ、ICTを活用してディスカッションやデータの処理を行い、PowerPointで資料を作成、無事!?発表当日を迎えることができました。

5人が力を合わせて発表、それぞれの担当したスライドの発表を行い、発表後の質疑応答もなんとかできました。ドキドキしながら発表を終わらせた生徒たち、発表後の反省会では、もっとこうすれば・・・とか資料のまとめ方が・・・と反省の言葉が出てきました。

この経験が探究活動です。いい経験をすることができました。

標津町の皆様には、自然環境系科目へのご支援やご協力をいただき誠にありがとうございます。この場を借りて感謝申し上げます。

キノコ収穫

秋深くなりました。

学校で管理しているキノコのほだ木も実りの季節が訪れました。

寒暖差が大きくなり、キノコの発生に適した気温になっているようです。

本日は、大きく育ったナメコとクリタケの収穫を楽しみました。

かみしめるほどうまみが出てくるクリタケ、市場にはあまり出回っていませんが、おいしいキノコです。クリタケの栽培も3年目、今年は、菌糸の成長がよかったのかな。

みんなでキノコソテーにしていただきました。

海洋教育 干潟の生物学

6月2日(木)別海町尾岱沼へ

本日は、海洋教育といえば干潟にいかねば!ということで干潟の生物学を行うために尾岱沼ふれあいキャンプ場の潮干狩りフェスティバルへ行きました。

いざ!干潟へ

アサリを掘るだけではなく、一見単調な干潟に何がいるのか?生物調査を兼ねて参加です。

寒さにめげず、ざくざく掘ります

熊手を手に一掘り・・・アサリがざくざく。どこを掘ってもアサリがざくざく。あっという間にバケツがいっぱいになりました。

生物調査中もアサリがざくざくです

さて、生物調査はというと・・・干潟にひそむエビやカニ、ゴカイ、端脚類、ヒラムシ?、アサリ以外の大きな貝も。そして、アマモにウミニナ。やはりこの干潟には多種多様な生物が生息しています。それを餌にする魚類も豊富な訳です。

どこを掘ってもこれくらい

ついでに、昨年学んだコドラートをやってみました。50cm×50cmの平方枠内に何匹のアサリがいるのか???調べてみると100匹を超える区画もありました。

ということでみんなで干潟を実感した実習でした。

本授業は海洋教育パイオニアスクール単元開発(日本財団)の一環で行われました。

きのこの山・きのこの里

5月の学習。暖かい日が続き野外活動も本格化!

今年も春のほだ木の管理の季節となりました。下草を整え、ほだ木をチェック。汚れを落とし組み直しました。

毎年春にはシイタケが出てくるのですが・・・ことしも立派なシイタケが出てきました。キノコの里の日当たりが良くなってしまったので、ちょっと乾燥してしまいましたが、おいしいシイタケができました。

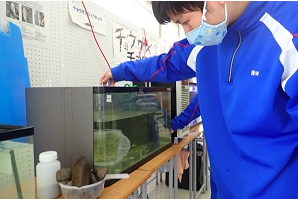

サケ稚魚の旅立ち

4月27日(水)GWに入るまえに本校で育てていたサケ稚魚の放流を行いました。

今年は、153粒の受精卵からほぼすべて孵化。その後も減耗することなく順調に育ちました。

すくすく育った稚魚は、5gを超えしっかりとした魚体になりました。

サーモン科学館の小川へ。サーモン科学館の西尾さんから今年の稚魚はしっかり育っているね!と太鼓判もいただきました。

みんなで世話をして育てた稚魚をそっと放流。4年後大きくなって帰ってくることを期待しています。

樹液の確認

春休みも間近である3月23日(水)、メープルの樹液を確認です。

幹からしたたる樹液、小鳥がつついた樹皮から染み出るように甘い樹液が出ていました。集めているボトルにもたっぷりの樹液が・・・。

「樹液の量」と「春の訪れ」どちらも関係がありそうです。今年も樹液がたくさんとれるようになってきましたので、春も間近だと思います。

サケ稚魚測定② チカの干物作り

3月10日(木)あれから約1ヶ月が経ちました・・・ということで、サケ稚魚の測定を行いました。

10匹のデータをとりましょう!

今回も10匹のデータをとりました。体重が0.6gほどに増えていました。このまま順調に育つように願っています。

チカの内臓を壺抜きでとりました!上手

あれこれ検討し4%に決定

サケ稚魚測定の後は、チカの干物作りです。まずは、内臓を取り出します。頭を少し落としてそのまま内臓ごと引き抜くと・・・綺麗に処理できました。

濃度4%に調整した食塩水で1日、その後干します。うまくできるでしょうか?仕上がりが楽しみです。

オンライン博物館学習

2月25日(金)5,6時間目、ICTを活用した授業の一環として、オンライン博物館学習を実施しました。学校のwifi環境が整備され、ZOOMでの双方向型の授業が実施できるよう時代となりました。今回は、「兵庫県立人と自然の博物館」とオンラインで結び、標津高校にいながら博物館を見学して、さらに専門員の解説を聞いて、普段知ることのできない博物館の深い世界を体験しました。

ZOOMで授業を始めます

今回の講師は、人と自然の博物館 頼末先生と久保田先生。また、博物館の方がカメラを担当してくださいました。

今回の目標の一つは、質問すること。

まずは、事前学習で生徒たちからのリクエストの多かった恐竜について久保田先生から解説をいただきました。兵庫の丹波地方は、本州でも恐竜化石の多いところであり、北海道と共通する点も多いとのことでした。最近、むかわ町で発掘されたカムイサウルスと同じ種が兵庫でも発掘されていることに驚きました。

専門家からの恐竜の学び、真剣です

続いて館内を見学しながら、企画展のキノコ展へ。ここは、高校生が部活動で展示をしているブースで、しっかり分類された乾燥キノコ標本が展示されていました。研究のレベルは素晴らしい!レベルでした。

後半は、なんとバックヤードへ。

今回の目標のもう一つは、博物館の仕事を理解すること。

頼末さんに博物館の普段見ることのない研究棟を案内していただきました。博物館の役割として大切な研究することや保管することについて学びました。標本を管理すること、研究成果を発表することが博物館にとって大切な役割であることを教えていただきました。また、頼末さんの専門分野であるベントスの生態についてわかりやすく解説いただき、瀬戸内海と道東の違いなど比較しながら学習することができました。

あっという間の2時間、もっと時間が欲しかった!

ICTを活用し、普段見ることができない博物館の楽しさ、役割をじっくりと学ぶ時間となり、学校と博物館がつながることで生徒たちの主体的な学びの熱が高まりました。

この授業は、海洋教育パイオニアスクール単元開発の一環として行いました。

海洋教育 アイスフィッシング

2月18日(金)5.6時間目 日本でここだけ!氷上の実習「アイスフィッシング」を実施しました。

寒さも一段と厳しくなったこの時期、外気温-3℃、風がやや強く寒さも一段と厳しく感じられるこの日、結氷した野付半島の内湾の氷上へ。

この日は、結氷した野付の魚を理解するということで、チカを狙いました。

アイスドリルで穴開け

まずは、穴をあけます。穴をあけることで、氷の厚さを実感。人が乗っても大丈夫!。それぞれ自分で使う穴は自分で開けました。

次は仕掛けの準備。事前に準備していた仕掛けを丁寧に取り出します。そして、餌をつける準備です。チカ釣りの餌は、サシ(ハエの幼虫)。これも自分でつけます!

風は強いものの、きれいな青空と氷原が広がりました

ようやく準備完了。

仕掛けを降ろし、上下に差を揺らして誘いをかけると・・・大きなチカが釣れました。

大きなチカが釣れました

大自然からは、学びがたくさん

氷の下には、多くの生き物の気配があります。標津の自然の豊かさに改めて感動です。この授業は、海洋教育パイオニアスクール単元開発(日本財団)の一環で実施しています。

サケ稚魚 測定

2月1日(火)サケ稚魚の身体測定をしました。

昨年10月に人工授精、12月から本校の水槽で発眼卵から管理してきたサケ稚魚たち。元気に育っています。

じっくり観察、全長を測定しました。

まだ卵黄を吸収しきらず、腹部が開腹した状態。

ということで、2月1日現在、体長(全長)は、約3㎝で体重は、約0.3gとなりました。まだ浮上せず、腹部の卵黄の吸収も十分でなく、餌を食べるのはもうちょっとです。

スノーシュー体験&樹液採取

1月19日(水)、2学年の自然環境系の授業で、スノーシュー体験と樹液採取を行いました。

樹液を採取するサトウカエデの木は、雪の中を進んだところにあるため、まずはスノーシューを履いて準備を行いました。

準備完了です!

木のある場所を目指して、雪の中をどんどん進んでいきます。初めてのスノーシューでしたが、以外と歩きやすそうでした。

元気よく進んでいきました!

サトウカエデの木のある場所に着いて、樹液を採取する準備に取りかかります。

穴を開ける位置を協力して決めています。

木に穴を開けると…樹液がでてきました。昨年、2月9日に穴を開けた際にはすでに出始めており、今年こそは出始めのタイミングを明らかにしたかったのですが、間に合いませんでした。

少しずつ樹液が出てきていました!

多少は疲れたようですが、生徒たちはスノーシュー体験を楽しめたようです。

また、昨年の研究の結果を参考にしながら、今年もサトウカエデの木から樹液の採取を行っていきます。

スノーシューは標津町総合体育館からお借りしました。ありがとうございました。

所在地

〒086-1652

標津郡標津町

南2条西5丁目2番2号

TEL

0153-82-2015(事務室)

0153-82-2364(職員室)

FAX

0153-82-2021

年間行事予定表