標高ニュース

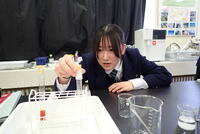

化学基礎 物質の分離

4月30日(水)今日の化学基礎は、実験です。

本日のテーマは、”分離”です。①塩化アンモニウムの再結晶 ②水性ペンのペーパークロマトグラフィー ③ヨウ化カリウム水溶液からのヨウ素の抽出の3つを実験で確認しました。

塩化アンモニウムの再結晶で見られた結晶は、ふわふわと舞い降りる様子がとてもきれいでした。昨日は、季節外れの雪模様でしたが、試験管内では、優雅な雪のような結晶が降り積もりました。

サケ学習 サケ稚魚の放流

4月28日(月)いよいよサケ稚魚の放流です。

サーモン科学館の西尾副館長さんに同行していただき、放流前の講義をいただきました。稚魚の健康のバロメーターとなる体色変化(背地転換)も上手にでき、これなら放流しても大丈夫とお墨付きをいただきました。

これから長い旅となるサケ稚魚たち、元気に育って4年後、標津川に戻ってきてほしいと願っています。半年続くサケ学習もこれで最終回となりました。

本授業は、日本財団海洋教育パイオニアスクール単元開発の一環で実施しています。

行者にんにく実習(3年フードデザイン)

4月28日(月)3年生フードデザインの授業にて、行者にんにく実習を行いました。

今回は理科の先生から学ぶ教科横断的な取り組みの授業となります。

学校を出発し、徒歩10分ほどの望ヶ丘森林公園へ行き、行者にんにくがたくさん採れる場所へ案内してもらいました。

行者にんにくの採り方の説明を受けてから、2人1組ペアになり行者にんにく採りスタートです!

最初は「ここにたくさんある!」「これは葉っぱ2枚だから採って大丈夫だよね?」と確認しながら採っていきますが、すぐに慣れ、どんどんペースがあがり、10分足らずで今日1日では食べきれない程の行者にんにくを採ることができました。

学校に戻り、行者にんにくの下処理方法の説明を聞いてから下処理をしっかりと行います。

その後、サクサクの天ぷらにして美味しくいただきました!

まだまだ標津町は寒いですが、春の山菜で少しだけ春の訪れを感じることができました。

サケ学習 サケ稚魚の飼育管理

4月23日(水)サケ稚魚の測定を行いました。そろそろ放流サイズの5cm、1gに近づけなければならない大切な時期、果たして結果はいかに・・・。

手慣れた作業でサケ稚魚の測定です。体重は、少し増えてきましたが、まだまだ1gには達しません。体長は、5mmほど足りていませんでした。今週から水温を10℃まで上げて、餌の食いを促進しているんですが、体重の増加が見られません。餌の不足?与える時間?いろいろと考えることが出てきます。あと1週間ほど飼育して、標津川へ放流します。

魚(黒ガレイ)捌き体験実習(3年フードデザイン)

4月21日(月)3年生フードデザインの授業にて、魚(黒ガレイ)捌き体験実習を行いました。

標津町観光協会、波心会さんのご協力のもと、波心会さん倉庫にて実施しました。

ご挨拶の後に、林さんから黒ガレイについての説明と、締め方のデモンストレーションを見せてもらいました。

生きた魚を脳殺する瞬間は、まさに命の大切さを実感する瞬間でした。

グループごとに、活きの良い黒ガレイを水槽からすくって、脳殺し、血抜きをする作業を行います。

林さんをはじめ、波心会の方々が生徒1人1人に丁寧に教えてくださいました。

血抜きをした後は、頭を切り落として内臓を取って、好きな大きさに切ります。

骨が固くて、生徒たちはなかなか切り落とすことができず苦労していましたが、漁師の皆さんの的確なアドバイスのお陰で、全員が捌くことができました。

実習後の生徒の振り返りからは、「自分の手で捌いたことで、魚の命をいただいているということを実感しました。今回教えていただいたことを忘れず、標津町に貢献できるよう波心会さんと商品開発、調理していきたいです。」

「捌き方を教えてもらったので、その御礼としても、クラスのみんなっで黒ガレイの素晴らしいメニューを考えて未利用魚から利用魚になるようにしたいと思いました。」等、生徒たちは命の大切さと学んだと同時に、今後の波心会さんとの商品開発にワクワクした様子でした。

波心会の皆さん、今回は生きた黒ガレイを締めてから捌くという大変貴重な体験を1人1人にさせていただき、ありがとうございました。

令和7年度PTA総会及び授業参観・学年懇談会

4月19日(土)授業参観の後、令和7年度PTA総会が行われました。

PTA総会では、PTA会長挨拶、校長挨拶の後、職員紹介を行いました。

議長の佐々木PTA会長のスムーズな進行のお陰で議案が全て承認されました。

今年度で退任される佐々木PTA会長へ新会長の三国さんから感謝状を贈呈しました。

これまでご尽力いただき、本当にありがとうございました。

新旧役員の紹介を行い、ご挨拶をいただきました。

令和6年度役員の皆さん、ご尽力ありがとうございました。

令和7年度新役員の皆さん、1年間どうぞ宜しくお願いいたします。

自然環境系コース2年生 春の森散策

4月18日(金)4月に入り雨の日が続く中ようやく本日晴れ間が見えました。春の陽気に誘われ、本日は、森の春を探しに”望が丘公園”へ。

所々雪が残っていますが、春の音が聞こえてきました。エゾアカガエルの鳴き声、ウグイスの声、そして、春の色もちらほらと・・・。最初に咲き始めるフキノトウ、生徒は、開いていない花房をみてメロンパンみたい!と想像力を働かせておりました。そして、黄色い花のフクジュソウが見頃を迎えていました。湿地には、ギョウジャニンニク、ザゼンソウが現れ、ミズバショウの芽吹きも観察できました。

林道では、タテハチョウの仲間も観察でき、春の訪れを感じることができました。きのこの山のほだ木には、小さな椎茸が芽吹いていました。

サケ学習 サケ稚魚の飼育管理

4月16日(水)サケ稚魚もすくすく育ってきました。本日も体重と体長の測定です。サケ稚魚の姿もりりしくなってきました。

現在、0.5gで45mmまで成長しています。1gで5cmまでもう少し。体重がやや低めとなっているので,餌の量を少し増やし、成長を促したいと思います。

学校パンフレット用の撮影もあり緊張した授業でした。

春のあいさつ運動

春のあいさつ運動が標津町内で始まり、標津高校生も学校前と、北1条西3交差点前の2班に分かれて活動を行っています。

町内のあいさつ運動は15日まで行われます。今後は、標津高校生徒会独自の取り組みとして、毎週金曜日の朝、高校玄関前であいさつ運動を継続していきます。

ふるさと納税返礼品オリエンテーション(3年フード)

4月14日(月)に株式会社トラストバンク様と標津町と標津高校での調印式を行い、今年度の標津町のふるさと納税返礼品に3年生フードデザインの授業で関わらせていただけることとなりました。

4月16日(水)3年生フードデザインの授業にて、ふるさと納税返礼品のオリエンテーションを行うため、株式会社トラストバンクの菅様と標津町役場の木村様にお越しいただき、協力事業者のしゃけをの椙田様にもオンラインで参加していただきました。

まずはじめに、ふるさと納税の仕組みについて説明していただき、その後標津町の財政が潤ったらどんなことをして欲しいか生徒たちは自由に意見を出しました。「スタバを作って欲しい」「マックがあったら嬉しい」「大きな公園を作って欲しい」等、高校生らしい様々な意見が飛び交いました。

まとめとして、「商品の見え方の比較」をテーマに自分が普段いいなと思っている商品について”いいな”と思うところ”悪いな”と思うところ”こうしたらもっといい”と思うところを1人1人考えました。

大変貴重な機会をいただけたことに感謝し、高校生のアイディアで標津町のふるさと納税返礼品を盛り上げられるよう取り組んでいきたいと思います。

自然環境系コース2年生 樹液を採りに行きました

4月11日(金)2年生の自然環境系コースの授業が始まりました。真新しいフィールドノートを手に早速フィールドに出かけてました。

この時期は、「樹液」の授業。まだメープルの樹液が採れそうなので、装置を設置しました。穴を開けると樹液がポタポタ出てきました。これからは、シラカバの樹液も出てくるシーズンとなりますので、いろんな樹木の樹液を調査してみたいと思います。

標津の春も進んでいるようです。河原のヤナギの木には、もしゃもしゃした毛虫のような花が咲いていました。これから次々に花が咲きそうです。

自然科学部 オショロコマプロジェクト 稚魚の給餌

4月10日(木)ついにオショロコマの稚魚の給餌がスタートです。

給餌の前にサーモン科学館の仁科さんにお越しいただき、稚魚への給餌と飼育管理の方法を伝授いただきました。ありがとうございます。

とっても細かな稚魚用の餌、どれくらい食べるのか不安なところもありますが、これから丁寧に給餌して、育てていきます。

「基幹産業から町を知る」講話(3年フードデザイン)

4月10日(木)3年生フードデザインの授業にて、HappyLand安達牧場の安達永補様と安達真子様に講師としてお越し頂き、「基幹産業から町を知る」をテーマに講義をしていただきました。

「標津町というと?」をテーマにウェビングマップを作り、1人1人が標津町について考え、さらに「標津町の酪農が維持できているのはなぜか?」をテーマにグループワークも行いました。

今年度のフードデザインの活動の1つとして、JA標津様のご支援とご協力のもと標津牛乳と標津ゴーダチーズを使ったオリジナルレシピ作りを予定しております。

ただ料理を作るのではなく、生産現場から目を向けることで深い学びにしていきたいと思います。

授業後の生徒の振り返りからは「標津の農業が衰退しないように高校生としてできることを見つけていきたい」等、前向きな内容ばかりでした。

本日はフードデザイン第1回目の授業でしたが、スタートをきるにあたってふさわしい大変貴重な時間となりました。

安達永補様、安達真子様、本日はありがとうございました。

進路講話(3学年)

4月9日(水)3年生総合的な探究の時間にて、進路講話を行いました。

ゼンパ株式会社代表取締役社長の伊藤英生様に講師としてお越し頂きました。

伊藤様は昨年度いくらちょうちん作りの授業でも講師として来ていただいていたので、朗らかな空気の中進路講話がスタートしました。

伊藤さんの過去の経歴をもとに、社会人としての様々な実体験をお話してくださり、仕事を選ぶ上での収入の大切さをはじめ、コミュニケーション能力の大切さについて熱く語ってくださりました。

生徒たちはメモを取りながら一言一句逃さないように聞き、また伊藤さんが制作された映像も特別に見せていただき、生徒たちは釘付けになっていました。

講話後には、実際の撮影現場で使用しているカメラで撮影体験もさせてくれ、生徒の振り返りからは「自分が大人になったとき、あのときああすればよかったと後悔しないように、学校生活を送っていきたいと思いました。」等、今後の学校生活や進路活動に前向きな言葉ばかりでした。

本日は、3年生の総合的な探究の時間第1回目の授業でしたが、これから進路活動をしていく生徒たちがスタートをきるにふさわしい授業内容でした。

伊藤様、貴重なお話をありがとうございました。

令和7年度入学式

4月8日(火)令和7年度北海道標津高等学校入学式が本校体育館にて、挙行されました。

今年度から全国募集がスタートし、道外から来た5名を含め、32名の新入生を迎えました。

来賓として、標津町長山口様、標津町教育委員会山﨑教育長様、PTA会長佐々木様にお越し頂き、

町長様とPTA会長様からはお祝いのことばをいただきました。

入学式後には、ホームルーム教室へ行き、SHRを行いました。

新入生の皆さんは緊張や不安もあるかと思いますが、1日も早く標津高校に慣れて欲しいと思います。

新入生の皆さん、ならびに保護者の皆様、ご入学おめでとうございます。

令和7年度着任式・始業式

4月8日(火)令和7年度着任式・始業式が行われました。

着任式では、新しく着任された福井校長先生、伊藤先生、藤嶋事務職員3名の教職員を迎えました。

その後の始業式では、校長先生からお話をいただきました。

校長先生からは「目標を立てることの大切さ」についてお話していただき、

最後には全校生徒へ「期待しています」と熱いエールを送ってくれました。

令和7年度も標津高校生として、輝けるよう頑張っていきましょう!

令和6年度終業式・離任式

3月24日(月)に令和6年度終業式と離任式が行われました。

終業式では、皆勤者・精勤者の表彰が行われ、総勢11名の生徒が表彰されました。

その後の校長先生のお話では、「全校生徒がPR大使になってくれたお陰で新入生が増加することができた」と全校生徒へ感謝の気持ちを述べられました。

校長先生がちょうど1年前に「全校生徒にPR大使になって欲しい」と述べられた言葉が生徒へ伝わった証だと思います。

終業式の後は、離任式が行われました。

まず離任者の紹介があり、一言づつ挨拶を頂きました。

生徒は寂しそうな表情をしつつも、真剣に最後のメッセージを聞いていました。

離任の挨拶の後に、生徒会役員から花束を贈呈しました。

間近でお世話になった先生の顔を見たら、こらえていた涙が溢れてきてしまい、震える声で感謝の気持ちを述べました。

離任される先生方が退場され・・・・・「校長先生ちょっと待ってください!!」と生徒の声が体育館に響きました。

役職定年される校長先生へのサプライズ大作戦のスタートです!

先日の卒業式で校長先生が「最後に生徒が歌う校歌を聞きたかったな」とぽつりと言葉をこぼしたようです。

「そんな校長先生の気持ちに応えたい!感謝の気持ちを伝えたい!」と全校生徒はこの日のために極秘で校歌練習を進めてきました。

校長先生を囲み、生徒たちは校長先生へ感謝の気持ちを込めて歌います。

涙を流しながら歌う生徒、涙が抑えられず歌うことができない生徒、涙をこらえながら歌う生徒、1人1人が校長先生へ感謝の気持ちを込めて歌いました。

校歌の後には、生徒手作りの感謝状が贈呈されました。

校長先生と今までの思い出がたくさん詰まった涙あり、笑いありの心温まる感謝状でした。

校長先生、小笠原先生、橋詰事務主任、今までありがとうございました。

お別れは寂しいですが、標津高校全校生徒・全教職員はこれからのご活躍とご多幸を心より願っています。

令和6年度 防災DAY

3月14日(金)、「防災DAY ~協力と備えを考える~」をテーマに本校では防災について考える1日となりました。

休み時間に非常ベルが鳴り響きます。校内放送で避難指示が出て、生徒たちは体育館に集まって来ました。

いつもの避難訓練と違い、先生がいない休み時間での避難訓練でしたが、自分たちで考え、行動することができました。

その後、「標津高校が避難所となり、生徒に対して避難所での役割が振り分けられた」と設定し、3つのグループに分かれ、生徒たちは各ミッションに取り組みます。

「炊飯・甘味ミッション」は、点火器具を用いてコンロに着火する手順を学びます。

ハイゼックス袋を用いて、避難者数を考えて炊飯とミルク餅を作ります。

「炊き出しミッション」はカレー作りを行います。

「何人分作ったら良いのだろう」「鍋は何個使う?」等、話し合いながら役割分担をして進めました。

「汁物ミッション」は避難者数を考えて体が温まるスープを作ります。

カレーを作っているグループと話し合い、肉や野菜を分けてもらい、オリジナルわかめスープを作りました。

また、校内の皿が割れて使えなくなってしまったという設定で、アルミホイルを使って皿を作りました。

体育館では食事会場の設営を行いました。

1・2年生合同のグループでの取り組みでしたが、皆協力し合い、スムーズに進めることができました。

食事会場の体育館で、皆で昼食を食べました。たくさん考えて動いたから、お腹もペコペコでしたね。

昼休み後は、「災害時の応急処置について」をテーマに講話の時間です。

講師として標津消防署の久住元太様にお越し頂きました。

講話の中では、久住様が青年海外協力隊で経験されたソロモン諸島での生活や防災教育、被災地支援についてのお話をしてくださりました。

救命体験ということで、「倒れている人がいたら皆さんどうしますか?」と全校生徒・教員へ問いがありました。

生徒は即座に倒れているマネキンのもとに集まっていき、「大丈夫ですか?」と声掛けをし、心臓マッサージを行い、AEDで処置を行いました。

とっさに行動できた生徒たちに久住様からはお褒めの講評を頂くことができました。

体験的に救命処置の必要性を学ぶことができた貴重な時間でした。

久住様、心に残る講話と体験をありがとうございました。

1日を通して、全校生徒・教職員が防災減災について深く考えることができることができた防災DAYとなりました。

標津町産ノリウツギを使った和紙で作るいくらちょうちん作り

3月13日(木)2年生の総合的な探究の時間にて、「標津町産ノリウツギを使った和紙で作るいくらちょうちん作り」を行いました。

講師としてゼンパ株式会社代表取締役社長の伊藤英生様にお越し頂きました。

とても熱くユニークで親しみやすい伊藤様の人柄ですぐに生徒たちと打ち解け、穏やかな雰囲気の中スタートしました。

枠組みの細い竹が非常にデリーケートな素材で、いくらのような丸い円を描きながら枠組みを作るのに生徒たちは大苦戦・・・

何本か折れながらも諦めずに挑戦!

枠組みが完成したら、和紙を1枚ずつ丁寧に貼り付けていきます。

これまた難しい作業で、皆真剣です。

次第に「完成しましたー!!」の声が上がっていき、時間内には全員が完成させることができました。

完成後は皆、笑顔が溢れていました。

最後は伊藤様と「ノリウツギー!」で記念写真を撮り、お礼のご挨拶をして終了しました。

伊藤様、貴重な体験をさせていいただき、ありがとうございました。

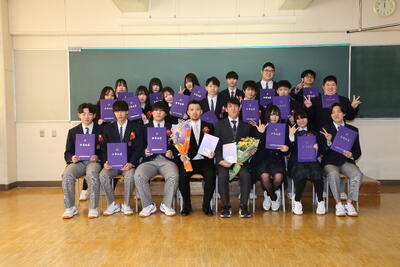

第71回卒業証書授与式

令和7年3月1日(土)、本校体育館にて第71回卒業証書授与式が挙行され、19名が卒業を迎えました。

1年生の有志生徒が卒業生保護者へ向け、開始時間まで楽器演奏をしてくれました。この日のために練習を重ねてきました。

楽器演奏が終わると、会場内は静まりかえり厳粛な雰囲気の中、卒業式が開式しました。

卒業生入場で堂々とした3年生の様子からは、一歩一歩卒業をかみしめながら歩いているように思えました。

卒業証書授与では、担任から呼名があり、校長先生から1人1人に卒業証書が授与されました。

その後、校長先生から式辞をいただき、標津町長様、PTA会長様から祝辞をいただき、温かなエールを送ってもらいました。

PTA会長から記念品が贈呈され、特別賞の表彰が行われました。

特別賞は、行動その他において、特に優れた業績があり、それが社会的に高く評価されると認められる者に贈られます。

在校生代表として生徒会長の若月さんからの送辞があり、卒業生代表として元生徒会長の太田さんから答辞がありました。3年間の思い出と感謝の気持ちが伝わってくる温かな答辞でした。

卒業生退場は、担任の先生のセレクトでLittle Glee Monsterの「Break out of your bubble」の曲での退場となりました。

「あるがままの姿で歩き出す未来 描くことから始めよう 選ばなかった全て捨てた今の僕なら 僕を生きていけるから」

これから羽ばたいていく卒業生への担任の先生からのエールが込められた曲です。

教室に戻り、最後のホームルームの時間となり、笑いあり、涙ありのホームルームで締めくくりました。

3年間仲間と過ごした教室で名残惜しそうにしながらも、晴れ晴れとした表情を見せていました。

3年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。

標津高校教職員は、心より皆さんのご多幸とご活躍を願っています。

所在地

〒086-1652

標津郡標津町

南2条西5丁目2番2号

TEL

0153-82-2015(事務室)

0153-82-2364(職員室)

FAX

0153-82-2021

年間行事予定表

いじめ基本方針(R5改訂)

詳しくは上のメニュー『 学校生活 』に記載してあります。ご覧ください。