標高ニュース

行者にんにく実習(3年フードデザイン)

4月25日(火)に3年生フードデザイン授業にて、行者にんにく実習を行いました。

学校から徒歩10分程の裏山を登り、立派な行者にんにくがたくさん生えているスポットへ理科の先生に連れて行ってもらいました。

行者にんにくの見つけ方や、切り方を教えてもらい、それぞれ探しました。

「たくさん採ったから、家にお土産に持って帰っても良いですか?」

と予想以上の収穫っぷりでした。

学校に戻ってから、下処理をして、天ぷらにして食べました。

「美味しい!!」と皆美味しそうに食べていました。

地域の美味しいものを、旬の時期に採って食べることの大切さを学びました。

標高ウォーミングアップ(1年生)

4月12日(水)1年生が標高ウォーミングアップを行いました。

1時間目は、教室にて自己紹介を出身中学校が異なるグループで行いました。自己紹介が終わったら質問をしたりしていて、すぐに打ち解けている様子でした。一人一人自己紹介が終わると拍手をしている温かいグループもありました。

2時間目は、各分掌長の先生からのお話を聞きました。教務部長・生徒指導部長・進路指導部長のお話を皆真剣に、大事な部分はメモをとりながら聞いていました。

3~4時間目は、カレーライスとシーザーサラダの調理実習を行いました。中学校が異なるグループ構成なので、最初は緊張気味の様子でしたが、コミュニケーションを取りながら、どのグループも協力して取り組み、大成功でした。

5時間目は、校舎案内と個人写真撮影を行いました。

6時間目は、委員・係決めを行いました。HR長・副HR長・書記が前に出て、進めてくれました。譲り合ったりしながら、スムーズに決めることができました。早速、クラスのチームワークが発揮できていました。

最後に今日1日の振り返りをしました。

学年テーマは「百花繚乱」です。咲き乱れる花のように、21人、一人一人の個性を光らせ、認め合い、これから充実した3年間にしていきましょう。

栄養士による給食についての講義(3年フードデザイン)

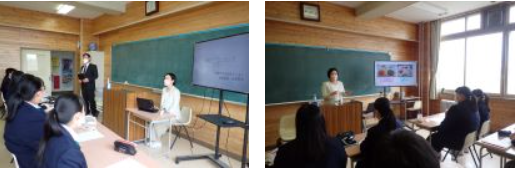

4月20日(木)の3年生フードデザインの授業に、給食センターの柳澤栄養士に来校して頂き、講義を行って頂きました。

地域活性化のため、今年度3年生フードデザインの授業では、給食センターのご協力のもと、標津町の給食メニューの開発に取り組んでまいります。

冒頭で校長先生から、「標津町のために給食メニューの献立作成を頑張って欲しい」とエールを頂いた後、柳澤先生のご紹介をして頂きました。

生徒たちは、「600人分の給食メニューを考えるなんて責任重大だ・・」と不安もありつつのスタートでしたが、柳澤先生の講義を真剣に聞き、講義後は質問のラッシュでした。

講義を聞いたあとには、5グループに分かれ、標津の特産品や好きな給食や嫌いな給食などを話し合いました。

「みんなで協力して成功させたい」「良い機会をもらえたことに感謝して、頑張りたい」「地域を活性化させたい」等、前向きな気持ちになっていました。

標津町の皆さんに喜んで頂けるような給食メニュー開発が成功できるよう、1年間かけて頑張ってまいります。

令和5年 自然環境系スタート

令和5年度自然環境系科目が始まりました。新カリキュラムとなり科目名も「探究基礎」としました。これから2年間、さまざまなことに興味関心を持って探究をおこない、発表まで行いたいと思います。

ということで、初回は、過去の先輩方が活動したフィールドを廻りました。キノコの栽培を行っている森では、すでにシイタケが出芽しておりました。あたたかな日差しをシイタケも感じているようです。

そして、望ケ丘公園へ草花を探しに行きました。すでに、フクジュソウは咲き誇り、ザゼンソウがすくすく芽生えてきている様子がうかがえました。

令和5年 自然環境系スタート

令和5年度自然環境系科目が始まりました。新カリキュラムとなり科目名も「探究基礎」としました。これから2年間、さまざまなことに興味関心を持って探究をおこない、発表まで行いたいと思います。

ということで、初回は、過去の先輩方が活動したフィールドを廻りました。キノコの栽培を行っている森では、すでにシイタケが出芽しておりました。あたたかな日差しをシイタケも感じているようです。

そして、望ケ丘公園へ草花を探しに行きました。すでに、フクジュソウは咲き誇り、ザゼンソウがすくすく芽生えてきている様子がうかがえました。

次は、樹液調査です。

シラカバの樹に方角と高さを決めて採集用の穴をあけました。予想通り、たくさんの樹液が出てきました。糖度は、1.4%、甘さはあまり感じません。シラカバにも春が訪れています。

ふと、地面をみるとキバナノアマナの芽生えがありました。毎年観察していますが、年々群生地が広がっているような気がします。こんな身近に貴重な草花が咲き誇るいいフィールドがあります。探究材料がたくさんありますね。

所在地

〒086-1652

標津郡標津町

南2条西5丁目2番2号

TEL

0153-82-2015(事務室)

0153-82-2364(職員室)

FAX

0153-82-2021

年間行事予定表