標高ニュース

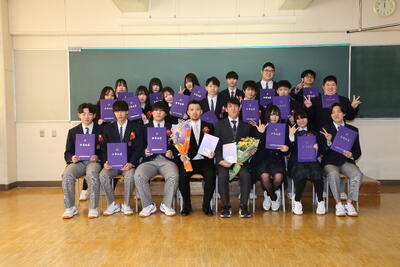

第71回卒業証書授与式

令和7年3月1日(土)、本校体育館にて第71回卒業証書授与式が挙行され、19名が卒業を迎えました。

1年生の有志生徒が卒業生保護者へ向け、開始時間まで楽器演奏をしてくれました。この日のために練習を重ねてきました。

楽器演奏が終わると、会場内は静まりかえり厳粛な雰囲気の中、卒業式が開式しました。

卒業生入場で堂々とした3年生の様子からは、一歩一歩卒業をかみしめながら歩いているように思えました。

卒業証書授与では、担任から呼名があり、校長先生から1人1人に卒業証書が授与されました。

その後、校長先生から式辞をいただき、標津町長様、PTA会長様から祝辞をいただき、温かなエールを送ってもらいました。

PTA会長から記念品が贈呈され、特別賞の表彰が行われました。

特別賞は、行動その他において、特に優れた業績があり、それが社会的に高く評価されると認められる者に贈られます。

在校生代表として生徒会長の若月さんからの送辞があり、卒業生代表として元生徒会長の太田さんから答辞がありました。3年間の思い出と感謝の気持ちが伝わってくる温かな答辞でした。

卒業生退場は、担任の先生のセレクトでLittle Glee Monsterの「Break out of your bubble」の曲での退場となりました。

「あるがままの姿で歩き出す未来 描くことから始めよう 選ばなかった全て捨てた今の僕なら 僕を生きていけるから」

これから羽ばたいていく卒業生への担任の先生からのエールが込められた曲です。

教室に戻り、最後のホームルームの時間となり、笑いあり、涙ありのホームルームで締めくくりました。

3年間仲間と過ごした教室で名残惜しそうにしながらも、晴れ晴れとした表情を見せていました。

3年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。

標津高校教職員は、心より皆さんのご多幸とご活躍を願っています。

卒業式予行と表彰、同窓会入会式

2月28日(金)に卒業式予行と表彰、同窓会入会式を実施しました。

3年生にとっては、約1か月ぶりの登校日で久しぶりの級友との再会に喜んでいました。

予行を終えた後、精励者表彰式を行いました。

以下の生徒が登壇し表彰を受けました。

・栗林育英学術財団研練褒賞

・根室教育局奨励賞

また、今年度も標津サーモン科学館より卒業記念として、入場無料券を寄贈していただきました。

そして、午後に同窓会入会式を挙行しました。

梅木雅則 副会長より、ご挨拶と卒業記念品の寄贈がありました。

その後、代表生徒が同窓会入会宣言を行い、今年度の卒業生19名の入会が承認されました。

3年生には、卒業しても諸先輩たちのように標津高校同窓生としての誇りをもって社会で活躍していって欲しいと思います。

サケ学習 サケ稚魚の飼育管理

サケ稚魚が孵化してから、定期的に体長(全長)と体重を測定しています。本日2月26日も測定を行いました。予想では、そろそろ浮上して摂餌を始める時期のはず・・・。

サケ稚魚を1月から約2週間おきに写真を撮ってあるので並べてみました。腹部の卵黄がだんだん小さくなるとともに胚(稚魚の部分)が大きく成長し、今日の観察では、腹部の卵黄がほぼ見えなくなるほど吸収されていました。腹部がもう少しでくっつきます。

積算水温約820℃、摂餌目安の900℃までもう少しですが、腹部の様子を観察して、給餌を始めたいと思います。

タイムライン防災カンファレンスin 愛媛2025 に参加しました <2日目の様子>

2月14日、最初に大洲市にある「肱川河川防災ステーション」を見学しました。ここでは、肱川流域の説明や平成30年7月豪雨での被害状況、日本で唯一の道路可動橋(長浜大橋)、日本3大あらしの「肱川あらし」について説明がありました。その後、上流にある鹿野川ダムへ移動し、鹿野川ダム改造工事の概要や流域の治水事業について説明がありました。

鹿野川ダム見学後、西予市へ移動、「乙亥(おとい)会館」に到着しました。西予市は相撲競技が盛んで、この会館で毎年大会が開かれているとのことです。この会館も平成30年7月豪雨の際は建物の2階まで水が到達し、大きな被害を受けた場所です。実際、VRによる洪水の再現映像では、一気に水かさが増し、水が建物を覆う様子を見ることができました。語り部さんの案内で建物を見学した後、高校生と今日のシンポジウムでお世話になる河田教授との昼食会があり、「高校生防災セッション」の進行方法について確認しました。

午後1時、全体会が始まり、ステージ上でのセッションとなりました。

標津高校、大洲高校、野村高校の順番で各校の取り組みが発表され、河田教授からコメントをいただきました。本校の「地域循環型防災教育」を継続するために必要な取り組みについて、「防災教育に定番のメニューはないので、各学校で、『役に立つこと』を考えて実践するとよい」と助言をいただきました。今後、出前授業等でどのように役に立つことができるかを意識しながら活動したいと思いました。

この度は本校の活動・取り組みに関して発表する機会を提供していただいた「タイムライン防災・全国ネットワーク国民会議」の事務局の皆様、発表終了後に声をかけていただいた参加市町村の担当者・首長をはじめ多くの方々にたいへんお世話になりました。この場を借りて改めてお礼申し上げます。今回の経験は私たちにとって非常に大きなものとなりました。この経験を糧に、次の出前授業や防災活動を通して標津町へ恩返しを行い、地域の防災力を高められるように頑張りたいと思います。

(オフショット・・・「蛇口からみかんジュース」に感動! ビタミンCをたっぷり補給して、標津へ戻ってきました)

タイムライン防災カンファレンスin 愛媛2025 に参加しました

2月13日、14日に愛媛県大洲市、西予市、内子町で行われた「タイムライン防災カンファレンスin 愛媛2025」に参加し、本校の防災に関する取り組みを紹介しました。

1日目の内子町、大洲市では、平成30年7月に発生した豪雨災害で氾濫した肱川(ひじかわ)周辺を散策しながら当時の様子を伺いました。

当時は8mを超える水量となり、この橋脚がほぼ見えなくなるまで水が来たとのことでした。

その後大洲市民会館へ移動し、全国の市町村で防災を担当している方々に対し、本校の取り組みについて発表しました。地元愛媛県の大洲高校、野村高校も取り組みについて発表をしました。

1日目の発表終了後、昨年夏の生徒会防災研修でお世話になった熊本県球磨村の中渡さんに再開し、当時のお礼と活動の報告をすることができました。また、(写真はありませんが)今年1月、NHKに出演した際にお世話になった松尾先生にも会うことができ、TV出演後の反響や活動を報告することができました。

2日目の様子もお楽しみに!

2年生調理実習

2月14日(金)、2年生の家庭総合の授業にて調理実習を行いました。

なんと今日は家庭学習期間中の3年生の佐々木くんと山中くんに特別ゲストティーチャーとして授業に参加してもらいました。

これからフードデザインの授業を受ける2年生に対して、フードデザインで学んだことや体験談を熱く話してくれました。

そしていよいよ伝授の時間!

標津町の特産品である鮭節を使った「山中先輩の鮭節ザンギ」と「りんのすけ先輩オリジナルチャーハン」の作り方の説明を受け、それぞれグループごとに調理スタートしました。

初めての調理実習に戸惑う2年生でしたが、先輩2人が丁寧に声掛けをしてくれたおかげで、どのグループもスムーズに進めることができました。

給食後の5、6時間目の実習だったにもかかわらず、「美味しい!」と完食の様子でした。

今日はバレンタインデイということで、チョコレートマフィンも作りました。

山中くん、佐々木くん、今日はありがとうございました。

2年生の授業の振り返りからは、

「りんのすけくんのチャーハンはラーメン屋さんの味がしてとても美味しかったです」

「標津町で有名な鮭節を合わせて作ると、普通のザンギよりも何倍も美味しかった。標津の特産品として販売したい。」

「鮭節ザンギ同様に学校祭などで自分たちが考えた料理をみんなにも食べてもらいたいと思いました。」

「先輩方のレシピにはすごく工夫があるこということを感じました。」

「山中先輩に教わりながら鮭節ザンギを作りました。優しく教えてくれたので美味しくできました。感謝しかありません。」

「家庭学習期間にもかかわらず私たち2年生のために調理実習のお手伝いに来てくれた先輩方ありがとうございました。」

等、書き切れない程の2人への感謝の気持ちや、学んだことが記されていました。

この感謝の気持ちを忘れずに、来年度のフードデザインの授業で活かしていきましょう!

自然科学部 オショロコマプロジェクト 発眼卵

1月29日(水)本日オショロコマの発眼卵を受け取りました。この発眼卵は、昨年12月16日にサーモン科学館で部員たちによって人工授精した卵となります。あの日から1ヶ月とちょっと。サーモン科学館の仁科さんのおかげで無事発眼卵までたどり着きました。今回無事発眼まで至った卵数は、36粒。このうち半数の18粒を標津高校の水槽で管理します。

届けてもらった発眼卵見て、ニコニコの部員たち。丁寧に孵化用の水槽に移しました。自分たちでオショロコマを釣って、学校で飼育して、熟した成魚から採卵、採精して、喜びもひとしおです。

今日は、卵の管理や観察ポイント、孵化までの積算水温について仁科さんに教わりました。積算水温から推定すると来週にも孵化するのではないかという感じなので、楽しみに観察を続けていこうと思います。

自然環境系コース 課題研究発表会

1月27日(月)5,6時間目に令和6年度課題研究発表会が行われました。日頃活動でお世話になっている町の方々にご参加いただきました。

今年の課外研究テーマは、①2年間の活動内容のまとめ ②キタワセソバの栽培における有機肥料の効果」 ③カルシウム肥料がハナシベツの塊茎収量に与える影響 の3本でした。

緊張の中、生徒は、作り上げた原稿とスライドを使って発表しました。発表後の質疑には、上手に返答できるか不安でしたが、なんとか発表をやり遂げました。

参加していただいた皆さんから、今後に向けてのアドバイスや後輩に引き継いでさらによい探究になるようお言葉をいただきました。ご参加いただいた皆様ありがとうございました。

冬のぱるまつり スライムコーナー

1月25日(土)標津町のあすぱるで行われた”冬のぱるまつり”に参加しました。今年も自然科学部だけでは、不安なので、ボランティア部にヘルプを依頼(ありがとう!)。おかげさまで子供たちの対応助かりました。

毎年参加しているお祭りですが、懲りずに今年もスライム作りです。今年の目玉は、動くスライム。砂鉄を混ぜ込み、磁石を近づけると・・・動きます。自然科学部では、このスライムの開発のため多くの活動時間を割き、研究をし、理想に近いスライムを開発しました。結構、試行錯誤しています。

当日は、真っ白なふわふわスライムと真っ黒な砂鉄スライム。どちらも大人気!椅子がいっぱいになるほどの子供たちが来てくれました。手をベタベタにしながら、スライム作りを楽しんでくれた皆さんありがとうございます。

海洋教育 鮭山漬け学習 根室海峡鮭茶漬け編

1月24日(金)3,4時間目 海洋学習で取り組む鮭の山漬け学習の最終回が行われました。最終回は、食文化の伝承です。本日の講師は、標津町内でガイド業を営むAmutoki代表の齋藤さんにお願いいたしました。そして、山漬け講師!?のサーモン科学館の西尾さんにもお越しいただきました。

今日は、「根室海峡鮭茶漬け」と題して、根室海峡の旨い出汁と山漬けのおいしい授業となりました。まずは、自分たちで作った鮭の山漬けを贅沢に輪切りにして、こんがりと焼き上げます。その間に、うまみの学習。羅臼昆布出汁、ホタテ出汁、椎茸だし、さけ節出汁と飲み比べをしました。出汁は、合わさることでさらにうまみが増すことやその成分について学びました。

鮭が焼き上がったところで、まずは、そのまま焼いた山漬けを食べました。普通に食べる鮭の切り身とは異なる深いうまみがじわぁ~としみだしました。そして、自分でブレンドした出汁を温め、山漬けで鮭茶漬けにしました。鮭のうまみと出汁のうまみが相まって、それはそれは、おいしい鮭茶漬けとなりました。

生物学的な鮭、産業としての鮭、文化としての鮭、鮭からの学びは、まだまだ深まりそうです。この授業は、海洋教育パイオニアスクール単元開発の一環で行われました。Amutokiの齋藤さん、サーモン科学館の西尾さんにあらためてお礼申し上げます。

海洋教育 サケ稚魚の観察

1月23日(木)サケ稚魚の観察です。

先月孵化したサケ稚魚、まだ腹部には大きな卵黄がついています。でも、魚体ははっきりし、各鰭も観察できます。そして、サケ科の特徴でもあるパーマークが見られました。

胸部を観察すると、真っ赤な心臓が鼓動しているのがわかり、全身に血液を送り出す動脈が卵黄に透けてきれいに見えています。孵化してから、1ヶ月です。浮上までは、あと1ヶ月くらいかかりそうです。

「道東スペシャル 災害から命を守るために 」に出演しました

1月18日(土)本校3年生の太田さんと吉江君がNHKテレビ「道東スペシャル 災害から命を守るために 」に出演し、本校の防災・減災活動について紹介しました。

当日は帯広放送局からの生放送となりました。スタジオでは全体の流れを確認し、立ち位置やマイクのテストなどを入念に行っていました。スタッフの方が優しくサポートしてくれたおかげで緊張も幾分和らいだ様子でした。2月1日までNHKプラスで見逃し配信を行っています。本校生徒の様子をぜひご覧ください。

すごしやすい学校づくりリーダー会議に参加しました

1月14日(火)、標津町内の小中高校生が集まり、「すごしやすい学校づくりリーダー会議」が行われました。前半は各学校児童会・生徒会の取り組みについて意見交流を行いました。後半は、 「BE A HERO PROJECT」の特任研究員である新保友映さんを講師にお迎えし、「いじめのない世界を作るために私たちができること」について話し合いました。

高校生が話し合いを先導し、小中学生から意見をを引き出しながら内容をまとめていました。

標津高校では、今回話し合ったことや学んだことをまとめ、後日、校内で活動報告会を行う予定です。

「親子交流館おひさま」高校生ボランティア

1月8日(水)、15日(水)の2日間、標津町生涯学習センターあすぱるにて、標津町教育委員会主催の「親子交流館おひさま」の高校生ボランティアに希望者5名が参加しました。

0歳から5歳までの子どもたちと保護者の皆さんと交流をしました。

遊具で遊んだり、塗り絵をしたり、ブロック遊びをしたりしながら、子どもたちと交流を深めました。

特に、子どもたちと保護者と高校生と全員で行った宝探しゲームは、盛り上がりました。

参加した高校生は「子ども達が本当に可愛いくて、すごく楽しい」「保育士をやっている母親や姉がすごいと思った」

「赤ちゃんが私の腕の中で眠ってくれたのが、すごく嬉しかった」等の感想を述べ、とても有意義な2日間であったようです。

地域の子どもや保護者の方と触れ合うことのできる貴重な機会をいただき、ありがとうございました。

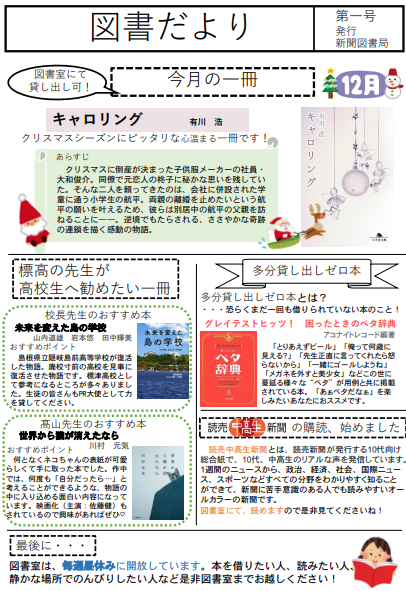

令和6年度 図書だより 第1号

スポーツ大会

12月20、23日の2日間、体育大会を開催しました。

キンボール、ソフトバレーボール、バドミントン、バレーボールの4種目で総合優勝をかけ白熱した試合が展開されました。

キンボールでは、教員も助っ人として参加し、全員が笑顔になるような教員の珍プレーも飛び出し大いに盛り上がりました。

ソフトバレーボールは2年生が圧巻の強さで優勝、1年生の健闘も光りました。

3種目目のバドミントンでは2、3年生が上位を争い拮抗した展開となりました。

この時点で総合得点は3年生が僅かにリードし1位、最後のバレーボールに結果が委ねられました。

最終種目のバレーボール。1年生vs2年生では、序盤一進一退の展開も徐々に2年生が点差を離し、ストレート勝ち。続いて1年生vs3年生は2セットとも1点差の競り合いを3年生が制しました。最終戦、2年生vs3年生。1ゲーム目を2年生、2ゲーム目を3年生が奪い、最終3セット目に突入します。開始から2年生のサーブが決まり連続得点を奪い一気に勝負を決め優勝。2年生が総合優勝となりました。

海洋教育 サケ学習 サケ稚魚孵化

12月23日(月)サケ稚魚が孵化しました。翌24日(火)には、ほぼすべての発眼卵が孵化しました。孵化直後に見られる泡・・・無事稚魚たちが孵化した証です。

本日の自然環境系コースでは、サケ稚魚の観察です。孵化したばかりのサケ稚魚は、大きな卵黄を抱えています。注目してもらいたいのは、魚体です。これから、卵黄を吸収しながら、稚魚は成長します。すべての卵黄を吸収した頃に浮上して泳ぎ出します。栄養を吸収するだけの体から、餌を食べ消化することができるからだへ、浮き袋が成長して、浮上できる体に変化するサケ稚魚の成長を学んでほしいと思います。

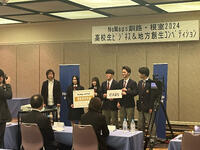

NoMaps釧路・根室2024 高校生ビジネス&地方創生コンペティション

12月19日(木)釧路プリンスホテルで開催された「NoMaps釧路・根室2024 高校生ビジネス&地方創生コンペティション」に2年生の代表5名「知羅海水族団」が出場しました。

「私たちにできる標津町改良計画」のテーマで、標津町活性化するための企画を考え、発表しました。

オリジナルのキャラクター「うしべつくん」の発案や、高校生ガイドの発案を評価していただき、審査員特別賞を受賞することができました。

これからも標津町活性化のために、高校生ができることを探究し続け、行動していきたいと思います。

クリスマスケーキ作り

12月17日(火)3年生フードデザインの授業にて、クリスマスケーキ作りを行いました。

市販のスポンジにいちごと生クリームを使ってクリスマス仕様にデコレーションを行います。

生クリームを塗るナッペに苦労しながらも、デコレーションを楽しみながら作りました。

パティシエ並みの腕前を発揮する人や、キャラクターのチョコレートを持参して飾り付けしていた人、19人19色のクリスマスケーキが完成しました。

思いを込めて作った世界にたった一つのクリスマスケーキを大事な人と一緒に召し上がってください。

少し早いですがメリークリスマス!!

令和6年度PTA研修会

12月17日(火)令和6年度PTA研修会を行いました。

前半は、保護者と教員で4つのグループに分かれ、オリジナルHUG体験を行いました。

HUGとは、標津高校生徒会が制作したオリジナルの避難所運営ゲームで、地域循環型防災教育として生徒会が出前授業にて行っているものです。

標津高校が避難所だと仮定し、様々なシチュエーション、避難中に人々が抱える課題の解決に向けて、話し合いながら避難所運営をシュミレーションします。

後半は、恒例となりつつあるスリッパ卓球大会です。

保護者と教員がペアになり、スリッパを片手に熱い試合が繰り広げられました。

約10名の保護者に参加していただき、交流が深まった時間となりました。

参加していただいた保護者の皆様、ありがとうございました。

引き続き、本校のPTA活動推進のためにご協力をよろしくお願いいたします。

自然科学部 オショロコマプロジェクト 人工授精

12月16日(月)本日、オショロコマプロジェクトに大きな一歩が刻まれました。今朝、サーモン科学館の仁科さんから連絡があり、急遽放課後にサーモン科学館で、オショロコマの人工授精を行うことになりました。学校で飼育している魚と同じ日にサンプリングして、サーモン科学館で飼育していた個体の成熟が進んで来たようです。

まずは、気合いを入れて前掛けを着用、普段入ることができない飼育実験棟の奥へ。いつものようにオショロコマに麻酔をかけて、採卵に入ります。

腹部を肛門まで優しく押していくと黄色の綺麗な卵が排卵されます。メス2匹の卵を絞りました。絞り終えるとメスのお腹は、ぺっちゃんこになります。卵を抱えていたことがわかります。やや過熟な卵もありましたが無事、卵を確保。

次は、精子の採集です。イワナ属は、精子の粘性が高く、しかも出る量が少ないようで、今回は、うまく絞れるかわかりませんという状況。なんとか状態の良い精子を採集したいところです。絞り出した精子を丁寧にスポイトですくい取り、人工授精を行います。少ない精子を丁寧に卵に混ぜていきます。この後は、水につけて1時間静置、消毒して孵卵器に収容します。

うまく受精できていることを願います。昨年は、できなかったオショロコマの人工授精、今年は、一歩先へ踏み出すことができました。なんとか受精して、発眼までしてほしいです。

薬物乱用防止、ネットトラブル防止講話

12月13日(金)4時間目に「薬物乱用防止、ネットトラブル防止講話」が行われました。

薬物乱用防止では、処方された薬でも使用方法を誤ると乱用になってしまうこと

ネットトラブル防止では、安易な発言や写真の送信でいつの間にかトラブルに巻き込まれてしまうことがあるということについて講話いただきました。

さらに、闇バイトの恐ろしさについてもお話いただきました。

他人事ではなく、かなり身近な場所に危険が潜んでいることを学ぶことができました。

釧路方面中標津警察署 淺坂 美穂 様、本日は、大変お忙しい中講話いただきありがとうございました。

海洋教育 潮間帯の生態系

12月12日(木)本日の学びは、潮間帯。北里大学名誉教授の加戸隆介先生にオンラインで講義を頂きました。本日は、「潮間帯とは」と「海洋外来種」の2つについて学びました。藻場学習に始まり、標津港で潮間帯の観察、ホタテ学習にサケ学習と海の学びを繋ぐとても大切な講義です。

まずは、潮の満ち引きの仕組みを学び、潮間帯は、さまざまな環境ストレス要因が多く、生物にとり厳しい環境であること、でも、厳しいが故にそこには固有種が多いこと、生き物どうしの関係が複雑に絡み合った環境であることを学びました。また、潮間帯から我々にとって、さまざまなサービス(恩恵)を受けていることにも気付きました。文化的側面もあり、サケ稚魚の成長の場にもなり得ることなど多面的に捉える事で潮間帯という場所はとても重要なことも理解できました。

後半は、海洋外来種。道東の外来種といえば、必ずあがるのがウチダザリガニです。でも、海の外来種というとあまりピンとこないと思います。今回は、加戸先生の専門であるフジツボを例に海洋外来種についてお話を頂きました。題材となったのは、キタアメリカフジツボ、北アメリカから分布を広げてきた種ではありますが、南米、南アフリカ、そして東北・北海道太平洋沿岸と分布を広げています。そして、サケ稚魚とフジツボの関係も学びました。沿岸でのサケ稚魚の餌料生物として、フジツボの幼生も利用されているのではないか?また、外来種のキタアメリカフジツボの幼生も食べられているのではないか?ということでした。

最後は、加戸先生に質問コーナーでした。見学旅行で行った沖縄の海で見たサンゴについて、そして、暖流である黒潮のお話、温暖化と海洋大循環の関係についてとても興味深いお話を伺うことができました。

加戸先生、ありがとうございました。本授業は、海洋教育パイオニアスクール単元開発(日本財団)の一環として行いました。

働くことについて考える授業

12月10日、3学年を対象に「働くことについて考える授業」が行われました。社会のワークルールを知り、働くことの大切さを学びました。弁護士の倉本和宜様、講師として貴重な話をしていただき、ありがとうございました。

新聞授業

12月10日、2学年を対象に新聞授業が行われました。10月から農業新聞の記事を読み始め、農業問題や地域の話題を取り上げて考えたことをグループごとに発表しました。この日は、初回の授業で、現代の農業課題や新聞記事の構成、地域の農業について話をして下さった日本農業新聞の阪上様、JA標津の下様から講評をいただくことができ、大変有意義な時間になりました。阪上様、下様、お忙しい中、来校していただき、ありがとうございました。

防災教育 標津認定こども園 出前授業

12月11日(水)今年度最後の防災出前授業を行いました。最後の出前授業は、認定こども園あおぞらでの年長、年中組の子ども達と楽しく防災学習です。2年生は、保育実習で子ども達と接していることもあり、ちょっと余裕。

まずは、子ども達と防災クイズです。昨年の反省も込めて、園児にわかりやすい表現で、クイズを楽しみました。子ども達は、○×クイズで大盛り上がり!きゃーきゃーはしゃぎながら参加してくれました。こども園の先生方のフォローもあって、無事クイズは終了。

つぎは、防災ダックです。これは、危機管理を体で表現するあそびを取り入れたゲームです。子ども達は、高校生から教えてもらった動物のポーズを一生懸命一緒にやってくれました。地震の時は・・・アヒルのポーズ!、津波の時は・・・チーターのポーズ!みんなで大盛り上がりでした。

標津認定こども園の皆様、地域循環型防災教育へのご協力ありがとうございました。

白菜収穫

12月10日(火)町民畑で栽培していた白菜の収穫を行いました。あたり一面真っ白になっている標津町ですが、白菜が雪に埋もれて収穫の時期を待っていました。

土も凍り、白菜の外側も凍っています。ぎゅっと甘みが増したおいしい白菜が収穫できました。これで畑シリーズは終了です。道東の地でも豊かな畑の実りがあることがわかりました。来年以降もおいしい野菜を育てていきます。

海洋教育 サケ学習 山漬け完成

いよいよ山漬け完成です。

いい感じに干しあがりました。見た目も綺麗な鮭の山漬け。この後は、食べます。来年になりますが、山漬けを食べる文化を学びます。伝統食を守り伝えることも鮭の聖地の大切な役割です。

海洋教育 サケ学習 山漬け作り 乾燥

12月4日(水)本日から乾燥作業に入りました。

どうやって乾燥させるかを検討した結果、倉庫の受水槽を活用することになりました。塩抜きしたサケに紐を通して、乾燥の準備をしました。乾燥の補助に扇風機を利用して、サケを吊すところまで完了です。

ここからの乾燥具合が重要です。まだまだ、山漬けのサケ育ては続きます。

スーツ着こなし講座

12月4日(水)の5・6時間目に3年生を対象としたスーツ着こなし講座を実施しました。

本日は、『洋服の青山』中標津店の菅原様に講師として来ていただきました。

5時間目は、男性と女性の違いも踏まえたスーツの着こなし方や、正しい姿勢と礼の仕方などの説明をしていただきました。写真は左から「会釈(15度)」、「敬礼(30度)」、「最敬礼(45度)」です!

また、6時間目に実際に代表生徒がスーツを着て、それを例にTPOに合わせた着こなし方の説明などをしていただきました。スーツを着るといつもより少しだけ大人らしく見えますね!

高校卒業後は、入学式や入社式、冠婚葬祭などいろいろな場面でスーツを着ることになります。そんな生徒たちにとって大変学びのある有意義な2時間となりました。

講師をしてくださった菅原様、本日はありがとうございました。

海洋教育 ホタテ学習

12月4日(水)ホタテのシーズンとなりました。海洋教育でも標津町の名産であるホタテを素材に授業を行いました。

新鮮な大きなホタテを教材に解剖実習です。ホタテの貝殻の左右の見分け方と殻に付着する小さな命も観察しました。そして、解剖です。ホタテ剥きで上手に貝殻からホタテを外します。まだ動く心臓、外套膜に囲まれた軟体動物特有の構造、生殖巣から消化管の観察を行いました。心臓は、2心房1心室、体の割に大きく存在感があります。そして、消化管からは、晶桿体というふしぎな消化酵素の塊も観察できました。

この授業は、海洋教育パイオニアスクール単元開発(日本財団)の一環で行いました。

ホタテの捌き方実習

12月4日(水)3年生フードデザインの授業にて、ホタテの捌き方実習を行いました。

標津漁業組合女性部の皆さんに講師としてお越し頂きました。

まずホタテの生態についての講義を受けたあとに、ホタテの捌き方を説明していただきました。

手際良く活きの良いホタテを捌く姿は、圧巻でした。

その後、グループに分かれてホタテを捌きました。とても活きが良いため、「指が挟まれるー!」と言いながらも

講師の先生方のサポートにより、あっという間にコツを掴み、皆上手に捌くことができました。

捌いたホタテは、クリームシチューとホタテのサラダに調理しました。お刺身やバター炒めにしているグループもありました。町民畑で育てた野菜と標津牛乳を使い、地産地消を存分に感じる調理でした。

ホタテのミミも塩もみして美味しく食べることができました。標津町のホタテは貝柱だけではなくミミも絶品!!

女性部の皆さん、本日は貴重な体験をさせていただきありがとうございました。

また、ホタテを提供してくださった標津漁業組合様にも感謝申し上げます。

この授業は、海洋教育パイオニアスクール単元開発(日本財団)の一環で行いました。

金融経済教育(1・2年家庭総合)

12月3日(火)、1・2年生の家庭総合の授業にて金融経済教育として「お金を借りるための信用とは」をテーマに学びました。

SMBCコンシューマーファイナンスの上原様にオンラインで講義していただきました。

ローンについて学んだあと、グループごとに25万円以上で買うものには何があるのかを考え、

家や車、冷蔵庫やこたつなど、グループごとに様々な回答がありました。

1年生と2年生が合同で授業を受けるのは、初めてだったため最初はぎこちない様子もありましたが、

すぐに打ち解け、2回目のグループでのカードゲームはどのグループもスムーズに進行し、楽しそうに取り組んでいました。

お金を借りるためには、信用(能力と意思)そして、計画性が必要だということを学び、

お金の信用について学びを深めることができました。

上原様、本日はありがとうございました。

鹿肉ブラウンシチューレトルト製作

11月28日(木)、3年生フードデザインの授業の一環で、レトルト製作グループが江別市にある北海道立総合研究機構産業技術研究本部食品加工研究センターへ行き、鹿肉ブラウンシチューのレトルトパウチを作ってきました。

到着後は、担当の小林様と挨拶をし、レトルト工場についての講話を聞きました。

レトルト工場での動画では、最新技術を目の当たりにしました。

講話後、移動し待ちに待ったレトルトパウチの製作作業がスタート!

みんなで前日に準備をしたブラウンシチューのルー、下処理をした鹿肉、野菜類を均等にレトルトパウチに入れていきます。測りを使いながら、慎重な作業になりました。

フードコーディネーターの青山様にも来ていただき、サポートしていただきました。

具材を入れ終えた後は、専用機械でレトルトパウチに封をし、117度という高温で37分間加熱します。

ドキドキして待ち時間を終えて、いざ試食!!

ルーにしっかりと野菜の甘みがでており深い味わいで、鹿肉も軟らかく、老若男女問わず美味しく食べてもらえる「鹿肉ブラウンシチュー」が完成しました。

ご協力いただいた小林様、サポートしてくださった青山様をはじめ関係者の皆様、ありがとうございました。

海洋教育 鯨類学習

11月28日(木)5,6時間目、本日は、海洋教育の一環として、鯨類学習を実施しました。いま、サケをテーマに学びを進めているところですが、さらに知見を広げるための学習です。

本日の講師は、北大厚岸臨海実験所の鈴木特任助教です。本校の鯨類学習では、毎回お世話になる海棲哺乳類の専門家です。

早速、授業スタートです。本日は、海獣の中でもクジラとラッコの2テーマで講義を頂きました。海洋生態系におけるクジラの役割、どんな生活をしているのか、他の生物とはどのような関わりがあるのかとてもわかりやすく説明をしてくれました。クジラがいることは、他の生物たちの生活を支える事にも繋がることを学びました。また近年は、海域から陸域への有機物の運搬が少なくなっているようで、この先どうなるのか心配になりました。

道東では、最近増えてきているラッコについても教えて頂きました。その大きさや食べる量、体の脂肪の話などとても興味深い講義でした。かつて商業的に捕獲され減少したラッコですが、これからも日本の海でみられたらいいですね。

本授業は、海洋教育パイオニアスクール単元開発(日本財団)の一環で行われました。鈴木先生ありがとうございました。

海洋教育 サケ学習 山漬け作り

11月26日(火)本日は、外部講師をお招きしてサケの山漬け作りです。講師には、標津サーモン科学館西尾さんにお越し頂きました。地域の食文化を学ぶ海洋教育です。

まずは、山漬けについて・・・標津番屋屏風にも描かれているんですね。サケを運ぶアイヌの人々、山のように積み上がった塩蔵されたサケ、当時から重要な交易品だったようです。なんで山漬けなのか・・・サケが山のように積み重なっていた様子がその由来のようです。貴重な塩を使って、標津の特産のサケをつけ込み、本州へ送っていたんですね。

早速、サケを捌きます。本日のサケは、船上一本締めのサケ。鮮度がピカイチです。エラを取り、内臓だして、綺麗にします。大きなサケに手こずりましたが、なんとか捌くところまで終了。

次は、場所を変えて塩を擦り込みます。これが大切。オーストラリア産の粗塩をサケにまんべんなく擦り込みます。擦り込みがおわったらサケを並べて重しをします。山にするほどのサケがないので、ブロックで重しをしました。これで本日の作業は完了です。

最近、食卓に上がるサケって、輸入されたサケ(アトランティックサーモンなど)や養殖の鮭(銀鮭やニジマス)が多くなっていますね。講師の西尾さんからの言葉で

「「鮭を利用する文化」その文化を継承していかないと鮭との付き合いも希薄なものになっていってしまう」

とおっしゃっていたのが印象的でした。いつまでも日本で採れたおいしい鮭の切り身が食卓にあがっていてほしいものですね。

本日の授業は、標津町サーモン科学館の協力と海洋教育パイオニアスクール単元開発(日本財団)の一環で実施しました。

自然科学部 オショロコマプロジェクト2024 熟度確認

11月22日(金)後期中間考査も終わり部活動再開です。本日もサーモン科学館の仁科さんにお越し頂き、オショロコマの熟度を確認しました。

これで3回目となります。前回は、メスの卵を確認できたところでしたので、本日は、期待大!。早速麻酔をかけて調べてみました。

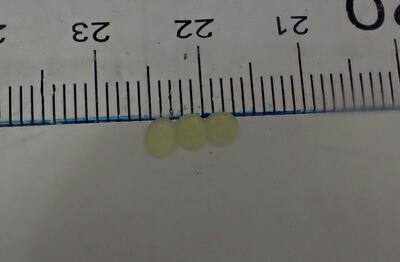

メスの腹部を触診するとむにょむにょと柔らな感触。前回は、ゴツゴツと卵を感じたところでしたが、今回は明らかに柔らかい。そっと、腹部を絞ると何と!!!直径約3mm の黄色い卵が出てきました。

そして、オスは・・・オスからは、残念ながら精子を絞ることができませんでした。でも、今年は、昨年度に比べ大きな一歩!。学校の水槽で水温管理したら、メスの成熟が成されるということがわかりました。もうすこし、オスの様子を観察して、なんとか受精まで持って行きたいと、部員一同願うのでした。

仁科さん、毎回ありがとうございます。

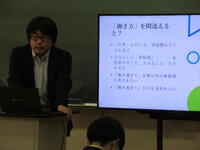

第5回 校内研修

11月20日(水)に「考査の在り方」に関する研修会を行いました。

3つのグループに分かれ、「生徒・教員にとって最適な考査の在り方とは」についてを検討し、さらに教科間の評価方法に関する意見交流も行いました。

また、ICT研修も兼ねてPadletを使用した研修でした。

心地よい音楽が流れ、リラックスした良い雰囲気の中それぞれのグループで活発にで交流ができました。

海洋教育 サケ学習 産卵行動学習

11月15日(金)本日は、サーモン科学館にて鮭の産卵行動学習を行いました。この季節だけ、魚道水槽で観察が可能な鮭の産卵行動。間近で産卵をみて、館長さんの解説付きというなんともスペシャルな授業です。

そして、本日の講師は、このペア。

昨日も産卵しており、本日3回目の産卵ということでした。背中には、データロガーが取り付けられ、産卵行動を逐一記録されています。魚道水槽には、2ペアのサケがセットされており、どちらもいつ産卵してもいい状態。一連の産卵行動をじっくり見つめて、40分後、最初の産卵、その後まもなく隣のペアも産卵してくれました。期待通りの学びでした。

市村館長からは、サケの行動を観察しながら、その行動の意味を説明いただき、産卵行動をより深く学ぶ事ができました。最後に、鮭の聖地の物語の展示を見学、市村館長からは、標津とサケの関わりについて、文化面からの学びを頂きました。サケは、生物学的にも、環境的にも、文化的にも標津と切っても切れない大切な存在なんですね。

この授業は、海洋教育パイオニアスクール単元開発(日本財団)の一環で実施されました。

防災教育 川北中学校 出前授業

11月12日(火)本日は、川北地区の川北中学校での防災出前授業を行いました。対象は、1,2年生です。今回の内容は、中学生が対象でもあるのでHUGと研修の報告です。

研修の報告では、日本で起こりうる災害のこと、それに対する防災や現地で学んできたことを中学生に伝えました。また、和田さんからは、高校生の伝えてくれた内容の中から備えるということを取り上げて、さらに解説を深めて下さいました。

後半は、HUGです。中学2年生8名を二つのグループに分け、それぞれ高校生と合わせて8名のチームでHUGを行いました。はじめは、遠慮しがちな中学生達でしたが、次第に打ち解け合い和気藹々とHUGに取り組めました。結果を見比べると明らかな違いが・・・同じHUGをやってみてもやっぱり違うんですね。

最後に中学生の代表の生徒からお礼の言葉を頂きました。ありがとう!

次の出前授業は、こども園です。どんな内容で園児と防災学習をするのか準備していきます。

防災教育 1日防災学校

11月8日(金)1日防災学校が行われました。

今年は、探究発表が充実した1日防災学校となりました。まずは、恒例の避難訓練。今年は、津波による垂直避難です。津波から逃げる余裕がないという想定で、それぞれの教室から3階までの垂直避難を実施、その後、さらに津波が高まるという想定で屋上への避難を実施しました。落ち着いて冷静に真剣に取り組むことができました。屋上では、初冠雪の山々を観て、冬の訪れを感じる事ができました。

体育館に戻り、探究の発表です。今年は1~3学年までそれぞれ発表を行いました。

まずは、2年生の平和学習です。今年、見学旅行で行った沖縄での研修から「平和する」というkeywordで4班に分かれて探究し、発表しました。それぞれが平和とは?という問いに向き合い、高校生が平和に向けて標津でできる事を発表しました。次は、1年生の防災研修の探究です。3班に分かれ、「大川小学校」「東松島市と松島町」「千年希望の丘」について研修をまとめ、標津への提言を発表しました。最後は、フードデザイン選択の3年生からの発表でした。ハイゼックス袋を用いた防災食作りの事例と備えについて発表することができました。

午後からは、標津町住民生活課危機管理室長の和田さんより「標津町と地域循環型防災教育」というタイトルで、標津町との関わりや地域循環型防災教育の流れを話していただき、高校生に期待することを伝えて下さいました。最後は、トークセッションです。今年は、生徒会4名と和田さん、中村先生に参加いただきました。トークの中でkeywordとして「油断しない」という言葉がでてきました。今年の防災研修では、この言葉がよく出てきていました。また、大切なこととして「自分事に捉える」というワードも出てきました。和田さんからは、学年の探究で提言した事を実行してほしいと生徒に伝えてくれました。標津町は、高校生のチャレンジを試せる場所、自分たちで行動を起こしてほしいと語ってくれました。全生徒会長の太田さんからは、ここで学んだことを進学先でも大切にして、近くの人にも伝えていくことや吉江君からはネットの情報を鵜呑みにするのではなく、想定にとらわれず判断し行動することが大切だとみんなに語ってくれました。

今日は、多くの学びがあった1日でした。これからも防災減災活動を推進していきましょう。

公開授業週間

公開授業週間。それに合わせて先生方は、テーマを持って授業に臨んでいます。特に、1日防災学校が控えていることもあり「教科×防災」というテーマで授業実践を先生方が行っています。昨年、1日防災学校でお越し頂いた諏訪先生の言葉「すべての教科で防災教育ができる」ということを実践しました。

どの授業も生徒との対話、生徒同士の対話、思考、表現を駆使した学習が繰り広げれていました。また、新聞学習では、本校PTAの下さんが講師となり、授業をしていただきました。和やかな中にも笑いもあり、そして、学びもある授業でした。ありがとうございました。

特産品を使ったオリジナルレシピ(3年フードデザイン)

3年生フードデザインの授業では、標津町の特産品を使ったオリジナルレシピを考案しています。

お祭り出店グループメンバーは、11月3日(日)の標津町文化祭にて鹿の骨でだし汁をとった「鹿骨ラーメン」と「標高オリジナルおにぎり(鹿肉のしょうが焼き・鮭ザンギ・鮭節焼きおにぎり)の試食会を行いました。

当日は100食を準備しましたが、30分で完売となる大盛況となりました。

アンケートのご回答もありがとうございました。反省点を振り返り、次の活動に活かしていきたいと思います。

お越しいただいた皆様、ありがとうございました。

開催に携わっていただいた関係者の皆様、貴重な機会をありがとうございました。

地域循環型防災教育 標津小学校(6年生)出前授業

10月30日(水)本日は、標津小学校6年生の防災教育でした。地域循環型防災教育の一環で取り組む出前授業です。

まずは、生徒会で取り組んでいる防災研修の報告しました。今回、研修したのは直下型地震、洪水、火山噴火と3か所。それぞれから学び、地域に伝えたいことを6年生に伝えました。パワポの資料は、小学校用にアレンジして漢字にフリガナを振ったり、わかりやすくゆっくりと説明するなど、先日の中学生に行った出前授業とは、また違う雰囲気で伝えることができました。

その後は、住民生活課の竹村さん、和田さんの毛布タンカ体験の補助、そして、HUGカードからの思考学習を行いました。毛布タンカでは、いつも登場するクマくんを落とさないように慎重に運ぶことができました。そして、HUGカードです。イベントカードから抽出したカードの内容をグループでディスカッションしました。高校生とも積極的に意見を交わして、グループごとに自分たちの考えを発表することができました。

最後に、6年生の担任の先生から、今日の学びを家族に伝えることが今日の学びの大切なところですとおっしゃっていました。まさしく、地域循環型防災教育が狙う一つの波及効果です。ありがとうございます。

鮭の解体実習

10月29日(火)、3年生フードデザインの授業にて、鮭の解体実習を行いました。

講師として、標津漁業協同組合の女性部の方々にお越し頂きました。

活締めした鮭としていない鮭の解体の違いを見せてもらったり、臓器の説明等も聞きながら、目の前で大きな雄鮭が解体されている様子は圧巻でした。

解体された鮭の骨を丁寧に抜いていきます。骨の抜き型も女性部の先生方に丁寧に教えてもらえたので、

どのグループも上手にできていました。

その後、グループごとに「三平汁」「鮭とチーズの春巻き」「鮭ザンギ」を作りました。

作り方を教えてもらい、スムーズに完成させることができました。

地元食材の生態を学び、解体から自分たちで行い調理して食べる鮭料理は絶品でしたね。

女性部の皆さん、貴重な時間をありがとうございました。

地学基礎 火成岩の観察

10月23日(水)、3学年の地学基礎で火成岩の観察を行いました。

前半は、肉眼またはルーペを用いて岩石を観察しました。

火山岩と深成岩のどちらであるか、班員と協力しながら考えました。

これまで学習した知識を生かして、正しく判別することができていました。

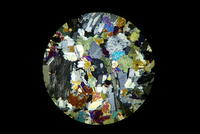

後半は、岩石標本のプレパラートの観察です。

使っているのは普通の顕微鏡ですが、偏光板を2枚用いることで、岩石の組織を観察できます。

顕微鏡を使いこなして、組織を観察し、きれいな写真を撮影できました。

今回の授業では、斑状組織と等粒状組織の違いについて、実際の標本の観察から理解を深められました。

海洋教育 サケ学習(人工授精)

10月23日(水)自然環境系コース2年生の3名が標津町サーモン科学館にてサケ学習を行いました。毎年、実施していただいているサケ学習ですが、鮭の聖地のための大切な学びとなります。学習の内容は、サケの人工授精と解剖です。

本日の講師は、サーモン科学館の仁科さんです。まず、仁科さんから教えていただいたのが、サケの締め方。アイヌの文化では、サケが泣いて神の国に帰らないように、木の棒で一気に絞め、サケを苦しませないということを第一に考えていたそうです。

早速、サケの人工授精です。採卵刀で腹部を切開し、二人一組で卵を取り出します。オレンジ色に輝く綺麗な卵でした。そして、受精。オスの精子を混ぜて、そーっとかき混ぜ、全体に行き渡らせたら水につけます。この時点で受精が起こります。卵門に達した精子が、卵に入り込みます。命の神秘を感じます。

最後は、解剖です。サケの形態と脊椎動物の進化の話をしていただきました。サケから両生類、は虫類と進化して哺乳類へ、想像を膨らませて話を聞くことができました。5感の話では、魚の味覚の不思議を教えていただきました。体の表面で味がわかるってどういう感覚なんでしょうか。

最後に受精後の卵の堅さを確認。受精前のしっとりした卵から、水を吸い弾力があるいわゆるプチプチした感じの卵になっていました。

今年も無事に人工授精を行う事ができました。次は、発眼卵の飼育管理です。1ヶ月後の受け取りまでに学校の水槽を準備して、サケの発眼卵を待とうと思います。

本授業は、海洋教育パイオニアスクール単元開発(日本財団)の一環で行われました。

自然科学部 全道高文連

10月19日(土)・20(日)、苫小牧東高等学校で開催された、第63回全道高等学校理科研究発表大会に参加しました。

研究発表では、サトウカエデ樹液の研究について発表しました。審査員や他校の生徒の前で、研究内容を堂々と発表しできました。

研究発表以外にも、司会・計時係の務めもしっかり果たしました。

全体の前での部活動紹介でも、練習の成果を発揮できました。

研究発表の結果は努力賞でした。他校の生徒の発表からも多くのことを学ぶことができました。

今回の反省を生かしながら、今後の活動をさらに充実させていきます。

キノコの山 シイタケが出てきました

10月22日(火)本日の探究基礎は、キノコの山の手入れをしました。

山のほだ木から次々とキノコがにょきにょき生えてきています。今日は、綺麗なシイタケが出てきていました。クリタケと合わせて収穫できました。秋のシイタケのシーズンも始まりました。

そして、ここのところちょくちょく顔を出してくれるのがシマリス。今日も、頬袋を一杯にしたシマリスがちょろちょろしていました。枯れ葉をくわえていたので、きっと冬ごもりの準備でしょう。あと少しで雪も降る季節になりますね。シマリスが季節の移ろいを教えてくれました。

自然環境系 ニンジンの収穫

10月18日(金)は、ニンジンの収穫と畑仕舞いを行いました。学校の畑のニンジンは大きく育ってくれました。

町民畑は、ソバの刈り取りも終わり、そのままになっていたところを綺麗に整地。来年に向けて準備を進めました。

所在地

〒086-1652

標津郡標津町

南2条西5丁目2番2号

TEL

0153-82-2015(事務室)

0153-82-2364(職員室)

FAX

0153-82-2021

年間行事予定表