標高ニュース

標津町ふれあい加工体験センター見学(3年フードデザイン)

7月19日(水)、20日(木)のフードデザインの授業にて、標津町ふれあい加工体験センターの見学を行いました。

まず標津町の特産品であるニシンの説明をして頂き、ニシンの燻製やカズノコの試食をさせて頂きました。

最後に、全員でニシンの捌き方を教わって一人1匹ニシンを捌きました。全員三枚おろしにすることができ、お家へのお土産に持って帰りました。

標津町ふれあい加工体験センターの方々のご協力のお陰で、ニシンについて楽しく学ぶことができました。

大変貴重な体験をさせて頂き、どうもありがとうございました。

今後のフードデザインの授業における地場産業の学びにこの経験を活かしていきたいと思います。

海洋教育 プランクトン学習

7月、標津の海もすっかり夏模様となりました。そして、海での活動に気持ちの良い季節となりました。

今回は、海洋教育である春の干潟の生物学につづく、夏のプランクトン学習を行いました。標津町にある海の公園の釣り突堤でプランクトンを採集しました。初めて見るプランクトンネット、使い方を説明してサンプリングを体験しました。夏季なので、植物プランクトンは少なめ、動物プランクトンが泳ぐ姿が確認できました。これらは、夏休み明けに検鏡して、分類したいと思います。

次は、人工の磯で生物採集。これは、盛り上がります!。水もぬるく水浸しになっても大丈夫!網でバシャバシャ魚を捕ったり、カニを手づかみするのに手こずったり、40分程度で、多くの生物をサンプリングできました。さいごに、生物をソートして終了です。エビやカニと一緒にサンプリングしたフジツボが同じ甲殻類、しかも脱皮することに「えぇぇぇ~」と驚きの声があがっていました。2年生の選択生徒にとっては、初めてのサンプリングでしたが、とても楽しめたようです。この学びは、潮間帯の生物学に繋がっていきます。

海洋教育パイオニアスクール単元開発(日本財団)の一環で実施しています。

学校祭準備

標津高校の学校祭は、7月8日(土)9日(日)の2日間で行われます。

コロナ禍で制限を受けてきた学校祭の内容も一部復活することができました。

学校祭準備が本格化してきました。

熱中症対策もしっかり行います!

なお、本年度の一般公開は、対象を絞り、「本校生徒の保護者とその家族」・「地元の小中学生(と引率者)」とさせていただきます。詳しくは、「第71回標高祭の開催について」をご覧ください。

防災研修に向けて(1年総探)

6月23日(金)、1年生の総合的な探究の時間にて、防災研修に向けての講話を行いました。

講師として、災害支援くしろネットワークで様々なボランティア活動をされている山本真吾様と表共良様にお越し頂きました。

表様からは、災害支援ネットワークの立ち上げのきっかけのお話や、実際に被災地にボランティアに行ったときのお話をして頂きました。

「人の繋がりの大切さ」がボランティアや災害にはいかに必要かということを学びました。

山本様からは、実際に被災地の写真を見せてもらいながら、東日本大震災の被害の大きさを目の当たりにしました。

災害用伝言ダイヤル(171)の使い方や、家族の電話番号を暗記しておくことが必要であるということ、また「できる人が、できるときに、できることをする」ということが重要であると学びました。

1年生は、7月26日(水)から岩手県と宮城県に防災研修として行きます。

自分ごととして捉えることができるきっかけとなる大変心に響く内容の講話でした。

講師としてお越し頂いた、表様、山本様、どうもありがとうございました。

防災研修 出前授業(災害を学ぶ)

6月26日(月)本日の一年生の総合的な探究の時間は、「災害を学ぶ」ということで、外部講師として標津町役場住民生活課危機管理室の和田さんにお越しいただきました。

日頃から本校の防災教育にご協力いただいている和田さんに、本日は、専門分野でもある地震を中心に津波など災害について教えていただきました。地震が起こる仕組みや世界の地震の分布、そして道東で起こりうる地震について解説いただきましたが、地震は予知することが難しいこと、明日来るかも知れないし、400年後に来るかも知れない、いつ来てもおかしくない地震を正しく理解し、正しく逃げれば怖くないということを教えていただきました。地震や津波の知識があれば、自分の命も大切な人の命も救える!そんなことを教えていただきました。

また、研修で見学する松島とその近くでもある野蒜地区の地形観察のポイントもアドバイスいただきました。隣接する地域でも津波被害の大きさの違いがありました。その理由も是非、自分たちの目で確かめることができたらいいですね。

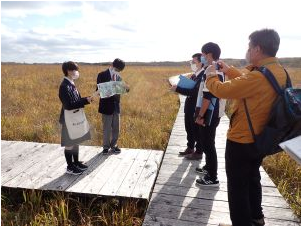

野付巡検

6月14日(水)一年生の総合的な探究の時間にて、野付巡検が行われました。毎年6月に実施しているこの授業、標津高校の環境学習では、とても大切な授業となります。

天候は曇り。やや東寄りの風が吹き、海からの霧が心配でしたが、先端部分はそれほどでもない天候でした。今年のガイドは、標津高校のOBである河本さんです。前日に事前学習を行い、野付の環境や生物についてレクチャーを受けました。本日は、実際にどうなっているのか自分の目でしっかりと見ることが目的です。

先端部の砂嘴にはいると、目に付くのは打ち上げられたアマモ、どこまでも続く砂、でもよく見るとそこにはたくさんのゴミが・・・。そんな現状を見ながら先端まで歩きました。

先端では、河本さんからお話をいただきました。実際にアマモを手に取り、穴の開いた貝殻の謎解きをしたり、昔栄えた街の話をしてもらったり、野付にまつわる話題に興味深く耳を傾けました。

帰りは、海洋ゴミ拾い。海外からのペットボトルや日本製のペットボトルもたくさん拾いました。そして、打ち上げられた漁網やロープの切れ端、網や手袋など産業ゴミも回収することもできました。

午後からは、野付ネイチャーセンター周辺での植物観察です。タブレットをみんなが持っているので、自分が気に入った花の写真をたくさんパシャリ!花の写真を集めました。6月の野付半島は、色とりどりの花が咲き誇り、いい季節を迎えています。

あっという間の1日でしたが、この学びをまとめて、探究活動に発展していきます。

2023年度(令和5年)ゴミ回収データー

燃えるゴミ 25.4Kg

燃えないゴミ 14.2Kg

カン 1.66Kg

ビン 2.32kg となりました。

スタディサプリ職業分野研究

6月12日(月)5,6校時を使い、リクルートから大橋真実様を講師に迎え、「スタディサプリ職業分野研究」を実施しました。

5校時は、1年生対象に先日行った「適性検査」の結果表の見方から始まり、そこから、自己理解、職業調べと自分のタブレットを使いながら自分の興味関心のある職業を調べていました。

6校時は、2年生を対象に「職業分野研究」を実施しました。2年生も「適性検査」の結果を活用しながら、自己理解を深め、更に来年を見すえての志望理由の準備をワークを活用しておこないました。両学年とも、講師の話をよく聴き、真剣なまなざしで各のワークブックに取り込む姿が印象的でした。お忙しい中、講師をしていただいた大橋様、ありがとうございました。

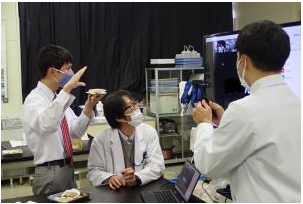

第1回 校内研修

6月7日(水)に「育成を目指す資質能力」に関する校内研修を行いました。

今回はグループを世代別に分け、

・これからの標津高校は、どのような生徒を育てる学校にしていきたいか

・生徒像の現実と理想

・教育活動の中でどの資質能力に力点をおくべきか

以上3つの話題について自由に意見交換をしました。

発表の中では、世代別グループということもあり、どのグループもお互いに新鮮な意見を交流することができました。

この校内研修を経て、標津高校でさらにより良い教育活動をしていけるよう教職員一同尽力してまいります

生物基礎 森の生態系

6月2日(金)やっと夏らしい気温となり、湿度も上昇してきた今日、一年生の生物基礎の授業は、森への探検でした。

前期中間試験範囲である4章の学習を終え、森の緑がとても綺麗になった6月、学校裏の望ヶ丘公園で森林の実習をしました。今まで学んだ知識をつなげて、実際に森を歩くと今までと異なる視点で新たな発見があるはず。

本日、観察できた主な植物は、「クロユリ」「エゾカンゾウ」「マイズルソウ」「ニリンソウ」「ワタスゲ」「タチツボスミレ」などなど、綺麗な花が咲き誇っていました。特にクロユリが満開でした。

樹木は、「エゾノコリンゴ」の白い可憐な花が満開。これには、生徒もすご~いと感動していました。「カラマツ」の新芽の黄緑とエゾマツの深い緑のコントラストも綺麗な季節でした。リスが松ぼっくりを食べた跡「通称エビフライ」もちらほらと・・・。

また。エゾハルゼミが羽化しているようで、蝉の抜け殻も観察できました。

生徒たちは、新しいタブレット端末を片手に、気になったところへカメラを向けてたくさん写真を撮影。次の時間にスライドでレポートを作成します。どんなレポートになるのか楽しみです。

雪印チーズセミナー

5月31日(水)の3年生フードデザインの授業にて、チーズセミナーを実施しました。

雪印メグミルク株式会社 北海道統括支店から小池様、山崎様、桔梗原様に講師として来て頂きました。

5時間目は、チーズの歴史や製造方法について等の講話をして頂きました。

チーズのパッケージを実際に手にとったりしながら、チーズには様々な種類があること、千年以上の歴史があることを学びました。

6時間目は、調理室に移動しチーズ体験学習として、専用器具を使用してチーズを切って、「チーズプラトー(チーズの盛り合わせ)」作りをしました。

盛り合わせが完成した後に、味の薄いものから順に試食をしていきます。

匂いや味の特徴がそれぞれあり、グループ内で好きなチーズベスト3を考えました。

1つ1つのチーズを真剣に試食している姿は、まるでチーズソムリエのようでしたね。

グループごとにベスト3を発表しましたが、日頃から食べ慣れているプロセスチーズが人気でした。

普段食べているチーズ以外にも、チーズにはたくさんの種類があることを今回の授業を通して学ぶことができました。

また、お土産として生徒全員にスキムミルクを頂きました。

雪印メグミルク株式会社の皆さん、今回は貴重な体験をさせて頂き、どうもありがとうございました。

知床ゴミゼロ運動

5月30日(火)毎年恒例となりましたゴミゼロ運動が行われました。

今年1月に行われた知床ユネスコフォーラムで4校の共同宣言とした地域の人を巻き込んだ・・・清掃活動を実践するという宣言にむけて、令和5年度は、地域への発信を工夫しました。町役場のご協力で、生徒会が作成したチラシを町報へ折り込み、広く町民の皆さんに伝わる様に工夫しました。

おかげ様で高校生、中学生、町民、役場の方々など総勢100名を超えるイベントとなりました。ちなみに標高生は、全校生徒の60%が参加してくれました。

生徒会の声かけでチームに分かれ、担当場所でゴミ拾いがスタート。

みんなで協力し、細かなゴミまで拾うことができました。今年は、砂浜に埋まった大きなゴミに苦戦しました。回収できる部分は回収しました。

約40分間のゴミ拾い活動でしたが、たくさんのゴミが集まりました。ゴミの分別回収は、役場の住民生活課の皆さんの力をお借りいたしました。ありがとうございます。

最後は計量です。学校に戻りゴミをすべて計量しました。

今年のゴミの計量結果です。

燃やせるゴミ ・・・34.7Kg

燃やせないゴミ・・・21.2Kg となりました。

参加いただいた町の皆様、ご協力ありがとうございました。

クロユリ開花

生物選択者で個体数調査をしたクロユリですが、4株が花を咲かせてくれました。株数では、80株を超えていましたが、花を付けたのは4株。花芽を付けるまで時間がかかるのでしょうか。

学校の近くにひっそり佇むクロユリ、可憐です。

潮干狩り実習(3年生フードデザイン)

5月24日(水)、3年生フードデザインの授業で尾岱沼ふれあいキャンプ場にて、潮干狩り実習を行いました。

地域の旬の食材を知るという目的から、実施致しました。

風が強く、寒い中でしたが、皆バケツいっぱいのあさりを採ることができました。

こんなに大きなあさりはなかなか目にすることができません。

次回の授業では、採ったあさりを使って調理実習を行います。

地産地消の体験的な学習を通じて、地域の食の大切さを学んでいきます。

また、今回は標津町からバスの支援をして頂き、海洋教育の補助金にて入場料を支出させて頂きました。

温かい支援のお陰で貴重な体験をさせて頂くことができました。

この場をお借りして、感謝申し上げます。

選択生物 クロユリの観察2

5月19日(金)前回の観察から3週間が経ちました。クロユリもすくすく育っています。ということで、実際にコドラード法で推定した数と実際に計数した数の比較をしてみようと思います。

目視で確認。82個体でした。推定値120個体でしたので、どうなんでしょうか・・・。まぁ、方法は理解できたかな。そして、生長したところで、個体の分布状態を確認。生物で学んだランダム分布、一様分布、集中分布なのか・・・なんとなく集中分布でしょうか。

そして、クロユリのつぼみが膨らみ始めたので、草体の観察とスケッチです。5枚セットになって広がる葉が角度をもって重ならないように4段程度積み重なっていました。植物の光に対する戦略についても垣間見ることができました。

もうすぐで開花してくれると思います。花が咲いたら、再び観察ですね。

キノコ実習

5月10日から15日にかけて、キノコ栽培の実習を行いました。

まずは、新たなほだ木への駒打ちです。

シラカバにはナメコ、ミズナラにはクリタケを植菌しました。

今年度はナメコ、クリタケともにそれぞれ約30本のほだ木に植菌しました。

ドリルで種菌を植える穴を空けていきます。

穴に種菌入れて、金槌で叩きます。

ほだ木をリアカーに積み込んで、仮伏せをする場所まで運びます。

これまで、ほだ木を置いていたキノコの山ですが、スペースが手狭になったので、笹を刈り、木の枝を打ち、スペースを拡張しました。

分担・協力して作業を行いました。

続いて、今年、植菌したほだ木を積み重ねて、仮伏せをします。乾燥を防ぐために筵をかけて完成です。

バランスを考えながら積んでいきます。

キノコの山には、今年、植菌をしたほだ木の他、令和元年度から栽培をしているナメコ、シイタケのほだ木があります。今回は、昨年までに植菌をしたほだ木もきれいに並べました。

先輩の代から受け継いでいるほだ木も大切に管理しています。

春のキノコ栽培の作業はこれで一段落です。仮伏せしたほだ木の乾燥防止や草刈りなど継続的に管理を行っていきます。キノコが採れる季節が今から楽しみです。

キノコ栽培は、標津町農林課からの支援により実施しています。この場を借りて、お礼申し上げます。

海洋教育 藻場学習

5月9日(火)例年より少し早いのですが、生物を選択した3年生6名を対象に、標津町海の公園の人工の岩礁で藻場学習を行いました。講師は,毎年お世話になっている北大臨海実験所の仲岡教授です。そして、今年も学部生、院生の皆さんにもご協力いただくことができました。

胴長をはいて、いよいよ藻場実習へ。大潮の干潮の時間なので、潮間帯の最下部まで露出しており、サンプリングには最高の時間帯でした。まずは、とにかくさまざまな生物をサンプリングしました。

目の前に広がっていたのは、海藻の藻場。大きなマコンブやスジメ、クロバギンナンソウやカヤモノリ、道東の海岸に特徴的な藻類が広がっていました。その隙間に網を入れると・・・稚魚が網に入りました。カジカの稚魚?やクサウオの稚魚、ギンポの仲間と種類も数もたくさんサンプリングできました。また、甲殻類では、モエビをはじめさまざまな小型のエビやイソガニの仲間、ヤドカリを捕まえることができました。軟体動物では、カサガイ、エゾチヂミボラなどの巻き貝、二枚貝のアサリ、そして、環形動物では、イトヒキゴカイなどのゴカイの仲間をサンプリングしました。

サンプリングの後は、分類です。生物をグループごとに分けるというとても重要な作業です。仲岡先生からは、アマモを中心に生物のつながりや生態系について、大学院生からは、ヨコエビを通して、種の多様性について解説していただきました。

あっという間の楽しい2時間、とても有意義な時間となりました。毎年、遠いところお越しいただきありがとうございます。この場を借りて感謝申し上げます。

この授業は,(日本財団)海洋教育パイオニアスクール単元開発部門の一環として行っています。

スタディサプリ適性診断

5月8日(月)、1・2学年を対象にスタディサプリ適性診断を実施しました。今回は講師として、株式会社リクルートの大橋様にお越しいただきました。

1学年は、初めての適性診断でしたので、迷いながら質問の選択肢を選んでいました。個人の端末を利用して行ったので、結果もすぐに確認することができ、自分の意外な一面や、適性について知ることができました。

2学年は、適性診断に加えて、分野研究ワークブックに取り組みました。適性診断の結果や本人の興味に応じて、3つの分野を選び、その分野に属する職業や必要とされる知識などをまとめました。将来の職業について、幅広く学ぶことができました。

今回の適性診断では、どちらの学年でも、自分自身に対する理解を深め、将来について考えることができました。今後も、さまざまな進路活動を通して、後悔のない進路選択ができるようにサポートしていきます。

防災研修報告会 標津町役場にて

4月28日(金)16:30~標津町役場にて、昨年度の防災研修と昨年度取り組んだ地域循環型防災教育の報告をいたしました。

この日のために、今までの活動のまとめを行い、あらたなパワポを作成し、原稿を作り準備を整えました。町長様をはじめ、役場職員の方25名近くが、お時間を作って発表を見に来てくれました。誠にありがとうございます。

緊張しながらもしっかりと伝えたい内容を発表することができました。標津町への恩返しでもあり、町民の皆さんの防災意識の向上に、そして、防災減災活動を通して、いろんなことを自分ごとにとらえて考え実行することの大切さを伝えることができたと思います。釜石で学んだ3原則と市民憲章、しっかりと標津でもも伝えています。

令和5年度の活動は、もちろん防災研修にとりくみ、地域循環型防災教育を推進して、様々な世代に合わせた防災教育を作り上げていくことや新たなHUGの開発に取り組むことを宣言しました。今年も標津高校の防災減災の取り組みは続きます。

区画法(コドラート) 3年選択生物

4月28日(金)本日の生物は、野外実習。

学校向かいに実は貴重な植物が花咲きます。クロユリです。まだ、芽生え程度ですが、来月末には、つぼみも膨らむことと思います。こんな貴重な植物が目の前にあるので、さっそく教材として活用です。

(↑ 4月のクロユリは、このサイズ)

生物の教科書にある区画法をやってみることにしました。本格的に行うには、調査区域の面積をしっかりと計測しなければなりませんが、そこは、ちょっと簡易的に範囲を狭めて、5平方メートルの範囲としました。そして、区画を0.5×0.5メートルで区切り、調査をスタート。

(↑ 本日は、園芸用の支柱でコドラートを作りました。)

まずは、クロユリの見分け方から。じっくり観察して、区画内の個体数をカウントします。そして、調査区域として5平方メートルないの個体数を推定してもらいます。推定値は、GW明けのレポートで報告してもらいます。

生物基礎の教科書には、高山の花畑の植物として、写真が掲載されているクロユリ。それが、平地に育っているというところにも気づいてほしいですね。しばらく、クロユリの成長を見守りたいと思います。

行者にんにく実習(3年フードデザイン)

4月25日(火)に3年生フードデザイン授業にて、行者にんにく実習を行いました。

学校から徒歩10分程の裏山を登り、立派な行者にんにくがたくさん生えているスポットへ理科の先生に連れて行ってもらいました。

行者にんにくの見つけ方や、切り方を教えてもらい、それぞれ探しました。

「たくさん採ったから、家にお土産に持って帰っても良いですか?」

と予想以上の収穫っぷりでした。

学校に戻ってから、下処理をして、天ぷらにして食べました。

「美味しい!!」と皆美味しそうに食べていました。

地域の美味しいものを、旬の時期に採って食べることの大切さを学びました。

標高ウォーミングアップ(1年生)

4月12日(水)1年生が標高ウォーミングアップを行いました。

1時間目は、教室にて自己紹介を出身中学校が異なるグループで行いました。自己紹介が終わったら質問をしたりしていて、すぐに打ち解けている様子でした。一人一人自己紹介が終わると拍手をしている温かいグループもありました。

2時間目は、各分掌長の先生からのお話を聞きました。教務部長・生徒指導部長・進路指導部長のお話を皆真剣に、大事な部分はメモをとりながら聞いていました。

3~4時間目は、カレーライスとシーザーサラダの調理実習を行いました。中学校が異なるグループ構成なので、最初は緊張気味の様子でしたが、コミュニケーションを取りながら、どのグループも協力して取り組み、大成功でした。

5時間目は、校舎案内と個人写真撮影を行いました。

6時間目は、委員・係決めを行いました。HR長・副HR長・書記が前に出て、進めてくれました。譲り合ったりしながら、スムーズに決めることができました。早速、クラスのチームワークが発揮できていました。

最後に今日1日の振り返りをしました。

学年テーマは「百花繚乱」です。咲き乱れる花のように、21人、一人一人の個性を光らせ、認め合い、これから充実した3年間にしていきましょう。

栄養士による給食についての講義(3年フードデザイン)

4月20日(木)の3年生フードデザインの授業に、給食センターの柳澤栄養士に来校して頂き、講義を行って頂きました。

地域活性化のため、今年度3年生フードデザインの授業では、給食センターのご協力のもと、標津町の給食メニューの開発に取り組んでまいります。

冒頭で校長先生から、「標津町のために給食メニューの献立作成を頑張って欲しい」とエールを頂いた後、柳澤先生のご紹介をして頂きました。

生徒たちは、「600人分の給食メニューを考えるなんて責任重大だ・・」と不安もありつつのスタートでしたが、柳澤先生の講義を真剣に聞き、講義後は質問のラッシュでした。

講義を聞いたあとには、5グループに分かれ、標津の特産品や好きな給食や嫌いな給食などを話し合いました。

「みんなで協力して成功させたい」「良い機会をもらえたことに感謝して、頑張りたい」「地域を活性化させたい」等、前向きな気持ちになっていました。

標津町の皆さんに喜んで頂けるような給食メニュー開発が成功できるよう、1年間かけて頑張ってまいります。

令和5年 自然環境系スタート

令和5年度自然環境系科目が始まりました。新カリキュラムとなり科目名も「探究基礎」としました。これから2年間、さまざまなことに興味関心を持って探究をおこない、発表まで行いたいと思います。

ということで、初回は、過去の先輩方が活動したフィールドを廻りました。キノコの栽培を行っている森では、すでにシイタケが出芽しておりました。あたたかな日差しをシイタケも感じているようです。

そして、望ケ丘公園へ草花を探しに行きました。すでに、フクジュソウは咲き誇り、ザゼンソウがすくすく芽生えてきている様子がうかがえました。

令和5年 自然環境系スタート

令和5年度自然環境系科目が始まりました。新カリキュラムとなり科目名も「探究基礎」としました。これから2年間、さまざまなことに興味関心を持って探究をおこない、発表まで行いたいと思います。

ということで、初回は、過去の先輩方が活動したフィールドを廻りました。キノコの栽培を行っている森では、すでにシイタケが出芽しておりました。あたたかな日差しをシイタケも感じているようです。

そして、望ケ丘公園へ草花を探しに行きました。すでに、フクジュソウは咲き誇り、ザゼンソウがすくすく芽生えてきている様子がうかがえました。

次は、樹液調査です。

シラカバの樹に方角と高さを決めて採集用の穴をあけました。予想通り、たくさんの樹液が出てきました。糖度は、1.4%、甘さはあまり感じません。シラカバにも春が訪れています。

ふと、地面をみるとキバナノアマナの芽生えがありました。毎年観察していますが、年々群生地が広がっているような気がします。こんな身近に貴重な草花が咲き誇るいいフィールドがあります。探究材料がたくさんありますね。

入学式

4月10日(月)令和5年度の入学式が行われました。

今年の入学式の会場では、2年生となった佐藤さんのピアノ演奏が会場に鳴り響き、例年とは趣の異なるあたたかな雰囲気に包まれました。佐藤さん、素晴らしい演奏ありがとうございます。

令和5年度は、標津町内、中標津町、羅臼町から総勢21名の生徒が呼名され、学校長より入学が許可されました。標津町の山口町長やPTA会長の阿部会長からは、自分を高めて、充実した高校生活を送ってほしいとエールをいただきました。

生徒代表の誓いの言葉は、川北中学校出身の下さんが行いました。これからの学校生活に期待しています。

あっという間の3年間、後悔の無い充実した日々が送れるように頑張りましょう。

令和5年着任式・始業式

4月10日(月)令和5年度が始まりました。

まずは、着任式。今年度着任されたのは、教頭として木幡先生と体育科の松倉先生です。お二人より着任のご挨拶をいただきました。よろしくお願いします。

着任式の後は、始業式です。令和5年度の始まりの大切な式です。

校長先生からは、目標を定め、自己実現のために頑張ることや自立した人として成長することの大切さについてお言葉をいただきました。令和5年度の標津高校、よろしくお願いします。

野生動物学習

1月20日(金)、3学年の自然環境系科目で野生動物学習を行いました。

今回は、北海道大学大学院獣医学研究院 教授 坪田 敏男 先生に「市街地に出没するヒグマの生態と対策」というテーマで授業をしていただきました。

ヒグマの詳しい生態や、陸域と海域の生態系をつなぐ重要な役割を果たしていること、市街地への出没対策の課題などを教えていただきました。

講義の後の質問タイムでは、受講していた5名全員が先生に質問をしました。

自ら疑問に思ったことについて、わかりやすく丁寧に教えていただき、貴重な機会となりました。

お忙しいなか講義をしてくださった坪田先生、また、授業の実施に協力してくださった標津町役場農林課の長田様、ありがとうございました。

探究チャレンジ釧路・根室

1月19日(木)北海道教育委員会が主催するS-TEAM教育推進事業「探究チャレンジ釧路・根室」が行われ、本校からは、自然環境系科目の3年生が参加しました。

釧根の高校生がZOOMでつながり、画面上でしたがお互いの探究活動について発表をしました。本校は、ソバの栽培に関する探究活動をまとめて発表しました。7分間の時間にいかに納めるか、質疑ではどんな質問が来るのかあれこれ考え、緊張の中本番が始まりました。

途中スライドが動かなくなったりもしましたが、無事発表を終えることができました。また、他校の発表に対しても、しっかりと質問をすることができ、発表会としては、とても有意義な時間を過ごすことができました。

3年自然環境系科目 研究発表会

12月21日(水)自然環境系3年生による課題研究の発表会が行われました。お世話になっている方々に来ていただき、2年間にわたるソバ栽培についての発表を行いました。

試行錯誤しながらソバ栽培に挑み、さまざまな課題について考えました。昨年度は、ソバと害虫ということで、害虫対策に木酢液を使ってみたり、今年は、ソバと化学肥料ということで、ソバの生育に注目して栽培しました。

栽培の結果を5人でまとめ、ICTを活用してディスカッションやデータの処理を行い、PowerPointで資料を作成、無事!?発表当日を迎えることができました。

5人が力を合わせて発表、それぞれの担当したスライドの発表を行い、発表後の質疑応答もなんとかできました。ドキドキしながら発表を終わらせた生徒たち、発表後の反省会では、もっとこうすれば・・・とか資料のまとめ方が・・・と反省の言葉が出てきました。

この経験が探究活動です。いい経験をすることができました。

標津町の皆様には、自然環境系科目へのご支援やご協力をいただき誠にありがとうございます。この場を借りて感謝申し上げます。

キノコ収穫

秋深くなりました。

学校で管理しているキノコのほだ木も実りの季節が訪れました。

寒暖差が大きくなり、キノコの発生に適した気温になっているようです。

本日は、大きく育ったナメコとクリタケの収穫を楽しみました。

かみしめるほどうまみが出てくるクリタケ、市場にはあまり出回っていませんが、おいしいキノコです。クリタケの栽培も3年目、今年は、菌糸の成長がよかったのかな。

みんなでキノコソテーにしていただきました。

海洋教育 干潟の生物学

6月2日(木)別海町尾岱沼へ

本日は、海洋教育といえば干潟にいかねば!ということで干潟の生物学を行うために尾岱沼ふれあいキャンプ場の潮干狩りフェスティバルへ行きました。

いざ!干潟へ

アサリを掘るだけではなく、一見単調な干潟に何がいるのか?生物調査を兼ねて参加です。

寒さにめげず、ざくざく掘ります

熊手を手に一掘り・・・アサリがざくざく。どこを掘ってもアサリがざくざく。あっという間にバケツがいっぱいになりました。

生物調査中もアサリがざくざくです

さて、生物調査はというと・・・干潟にひそむエビやカニ、ゴカイ、端脚類、ヒラムシ?、アサリ以外の大きな貝も。そして、アマモにウミニナ。やはりこの干潟には多種多様な生物が生息しています。それを餌にする魚類も豊富な訳です。

どこを掘ってもこれくらい

ついでに、昨年学んだコドラートをやってみました。50cm×50cmの平方枠内に何匹のアサリがいるのか???調べてみると100匹を超える区画もありました。

ということでみんなで干潟を実感した実習でした。

本授業は海洋教育パイオニアスクール単元開発(日本財団)の一環で行われました。

きのこの山・きのこの里

5月の学習。暖かい日が続き野外活動も本格化!

今年も春のほだ木の管理の季節となりました。下草を整え、ほだ木をチェック。汚れを落とし組み直しました。

毎年春にはシイタケが出てくるのですが・・・ことしも立派なシイタケが出てきました。キノコの里の日当たりが良くなってしまったので、ちょっと乾燥してしまいましたが、おいしいシイタケができました。

サケ稚魚の旅立ち

4月27日(水)GWに入るまえに本校で育てていたサケ稚魚の放流を行いました。

今年は、153粒の受精卵からほぼすべて孵化。その後も減耗することなく順調に育ちました。

すくすく育った稚魚は、5gを超えしっかりとした魚体になりました。

サーモン科学館の小川へ。サーモン科学館の西尾さんから今年の稚魚はしっかり育っているね!と太鼓判もいただきました。

みんなで世話をして育てた稚魚をそっと放流。4年後大きくなって帰ってくることを期待しています。

樹液の確認

春休みも間近である3月23日(水)、メープルの樹液を確認です。

幹からしたたる樹液、小鳥がつついた樹皮から染み出るように甘い樹液が出ていました。集めているボトルにもたっぷりの樹液が・・・。

「樹液の量」と「春の訪れ」どちらも関係がありそうです。今年も樹液がたくさんとれるようになってきましたので、春も間近だと思います。

サケ稚魚測定② チカの干物作り

3月10日(木)あれから約1ヶ月が経ちました・・・ということで、サケ稚魚の測定を行いました。

10匹のデータをとりましょう!

今回も10匹のデータをとりました。体重が0.6gほどに増えていました。このまま順調に育つように願っています。

チカの内臓を壺抜きでとりました!上手

あれこれ検討し4%に決定

サケ稚魚測定の後は、チカの干物作りです。まずは、内臓を取り出します。頭を少し落としてそのまま内臓ごと引き抜くと・・・綺麗に処理できました。

濃度4%に調整した食塩水で1日、その後干します。うまくできるでしょうか?仕上がりが楽しみです。

オンライン博物館学習

2月25日(金)5,6時間目、ICTを活用した授業の一環として、オンライン博物館学習を実施しました。学校のwifi環境が整備され、ZOOMでの双方向型の授業が実施できるよう時代となりました。今回は、「兵庫県立人と自然の博物館」とオンラインで結び、標津高校にいながら博物館を見学して、さらに専門員の解説を聞いて、普段知ることのできない博物館の深い世界を体験しました。

ZOOMで授業を始めます

今回の講師は、人と自然の博物館 頼末先生と久保田先生。また、博物館の方がカメラを担当してくださいました。

今回の目標の一つは、質問すること。

まずは、事前学習で生徒たちからのリクエストの多かった恐竜について久保田先生から解説をいただきました。兵庫の丹波地方は、本州でも恐竜化石の多いところであり、北海道と共通する点も多いとのことでした。最近、むかわ町で発掘されたカムイサウルスと同じ種が兵庫でも発掘されていることに驚きました。

専門家からの恐竜の学び、真剣です

続いて館内を見学しながら、企画展のキノコ展へ。ここは、高校生が部活動で展示をしているブースで、しっかり分類された乾燥キノコ標本が展示されていました。研究のレベルは素晴らしい!レベルでした。

後半は、なんとバックヤードへ。

今回の目標のもう一つは、博物館の仕事を理解すること。

頼末さんに博物館の普段見ることのない研究棟を案内していただきました。博物館の役割として大切な研究することや保管することについて学びました。標本を管理すること、研究成果を発表することが博物館にとって大切な役割であることを教えていただきました。また、頼末さんの専門分野であるベントスの生態についてわかりやすく解説いただき、瀬戸内海と道東の違いなど比較しながら学習することができました。

あっという間の2時間、もっと時間が欲しかった!

ICTを活用し、普段見ることができない博物館の楽しさ、役割をじっくりと学ぶ時間となり、学校と博物館がつながることで生徒たちの主体的な学びの熱が高まりました。

この授業は、海洋教育パイオニアスクール単元開発の一環として行いました。

海洋教育 アイスフィッシング

2月18日(金)5.6時間目 日本でここだけ!氷上の実習「アイスフィッシング」を実施しました。

寒さも一段と厳しくなったこの時期、外気温-3℃、風がやや強く寒さも一段と厳しく感じられるこの日、結氷した野付半島の内湾の氷上へ。

この日は、結氷した野付の魚を理解するということで、チカを狙いました。

アイスドリルで穴開け

まずは、穴をあけます。穴をあけることで、氷の厚さを実感。人が乗っても大丈夫!。それぞれ自分で使う穴は自分で開けました。

次は仕掛けの準備。事前に準備していた仕掛けを丁寧に取り出します。そして、餌をつける準備です。チカ釣りの餌は、サシ(ハエの幼虫)。これも自分でつけます!

風は強いものの、きれいな青空と氷原が広がりました

ようやく準備完了。

仕掛けを降ろし、上下に差を揺らして誘いをかけると・・・大きなチカが釣れました。

大きなチカが釣れました

大自然からは、学びがたくさん

氷の下には、多くの生き物の気配があります。標津の自然の豊かさに改めて感動です。この授業は、海洋教育パイオニアスクール単元開発(日本財団)の一環で実施しています。

サケ稚魚 測定

2月1日(火)サケ稚魚の身体測定をしました。

昨年10月に人工授精、12月から本校の水槽で発眼卵から管理してきたサケ稚魚たち。元気に育っています。

じっくり観察、全長を測定しました。

まだ卵黄を吸収しきらず、腹部が開腹した状態。

ということで、2月1日現在、体長(全長)は、約3㎝で体重は、約0.3gとなりました。まだ浮上せず、腹部の卵黄の吸収も十分でなく、餌を食べるのはもうちょっとです。

スノーシュー体験&樹液採取

1月19日(水)、2学年の自然環境系の授業で、スノーシュー体験と樹液採取を行いました。

樹液を採取するサトウカエデの木は、雪の中を進んだところにあるため、まずはスノーシューを履いて準備を行いました。

準備完了です!

木のある場所を目指して、雪の中をどんどん進んでいきます。初めてのスノーシューでしたが、以外と歩きやすそうでした。

元気よく進んでいきました!

サトウカエデの木のある場所に着いて、樹液を採取する準備に取りかかります。

穴を開ける位置を協力して決めています。

木に穴を開けると…樹液がでてきました。昨年、2月9日に穴を開けた際にはすでに出始めており、今年こそは出始めのタイミングを明らかにしたかったのですが、間に合いませんでした。

少しずつ樹液が出てきていました!

多少は疲れたようですが、生徒たちはスノーシュー体験を楽しめたようです。

また、昨年の研究の結果を参考にしながら、今年もサトウカエデの木から樹液の採取を行っていきます。

スノーシューは標津町総合体育館からお借りしました。ありがとうございました。

課題研究発表会

12月20日(月)3校時、3学年の自然環境系科目の課題研究発表会を行いました。

この発表会は、2年間の自然環境系科目の授業の集大成として、お世話になってきた外部の方々も招いて、これまでの研究内容を発表するものです。

標津町役場、教育委員会をはじめ外部の方々にも来ていただきました。

発表は、ポスター発表1件と口頭発表1件の計2件を行いました。

ポスターの題材はソバの栽培についてです。ソバの生長や自家不和合性に関する形質調査を行い、その結果と考察、今後の改善点などを発表しました。

自信をもって発表することができました!

口頭発表では、サトウカエデの樹液の採取と濃縮についてをテーマに発表を行いました。樹液の流出量や糖度のデータを、気温との関連に着目しながら結果をまとめました。また、濃縮後のメープルシロップの量や色の違いについても規則性を確認し、実用的な樹液の採取と濃縮に向けた内容の発表となりました。

難しい図もしっかり説明できました!

これまで取り組んできた課題研究について、データをまとめて考察し、作成したポスターやパワーポイントの資料を用いながら、発表会に来てくださった方々に内容を理解していただける発表ができたと思います。

質疑応答では、参加者の方から鋭い質問もありましたが、何とか答えることができ、今後の課題研究についてのヒントを得ることができました。お忙しいなか、参加してくださり、ありがとうございました。

日頃から、自然環境系科目の運営にご協力をいただいている、標津町教育委員会、標津町農林課、標津町住民生活課、ポー川史跡自然公園、標津サーモン科学館の皆様に感謝申し上げます。これからもよろしくお願いいたします。

野生動物学習

12月8日(水)、2学年の自然環境系科目選択者を対象に、「エゾシカの生態と被害について」という内容で野生動物学習を行いました。

講師は、道立総合研究機構 エネルギー・環境・地質研究所 研究員 亀井利活氏です。

前半は、エゾシカの生態について詳しく教えていただきました。標津町にも多数生息しているエゾシカですが、詳しい生態については知らないことばかりで、とても勉強になりました。

実物の標本を使いながら分かりやすく解説していただきました。

後半は、エゾシカによる被害について、標津町における実際の被害データも示しながら説明していただきました。調査結果から、標津町の牧草の約1/4がエゾシカに食べられている可能性があるという点が特に印象的でした。

エゾシカの被害に関する資料の説明を受けています。

今回の出前講義では、身近な野生動物であるエゾシカについて、被害の発生状況や原因について、その生態との関わりからも深く理解することができました。

この授業は、標津高校環境学習の一環として、標津町林課と協力して実施しました。講師の亀井氏をはじめ、協力してくださった方々に感謝申し上げます。

海洋教育 オンラインホタテ解剖実習

11月16日5、6時間目、オンラインホタテ解剖実習を行いました。今回は、兵庫県立大学附属中学校1年生とネットを結び、お互いの学校でホタテの解剖を行うという取り組みです。

標津町を紹介しました。将来来てくれますように!

まずは、高校生から標津町の紹介をパワポで行いました。zoomで画面共有しながらパワポを操作して説明しましたが、相手が見えない環境でいかに相手に伝わるように話しかけるか、これがとても難しかったようでした。でも、兵庫県ではありえないような道東の自然を伝えることができたかと思います。

そしていよいよ解剖実習です。中学生たちは、課題研究でアサリの研究を行っているので、今回の学習では、アサリとホタテの違いや共通点に気づいてもらうように工夫しました。高校生は2人一組でそれぞれ説明する場所を担当し、解説をしました。

まずは、ホタテの殻のむき方を紹介。ホタテむきを実際に使ってもらい、殻から身を外してもらいました。

続いて、外套膜の説明。ここでは、外套膜にたくさんついてる眼点の紹介。敵からの逃げ方をアサリと比較して考えてもらいました。

そして、足の説明。ホタテの足?と思うかもしれませんが、短い足があります。アサリでは、砂を掘る役割がありますがホタテではあまり使われていません。その代わり、敵から身を守るために泳ぎます。泳ぎ方は、ジェスチャーで表現してみました。

ジェスチャーで逃げ方を説明、伝わったかな!?

最後に消化器官の仕組みを紹介して、無事オンラインホタテ解剖実習が終わりました。オンラインでもお互いにコミュニケーションをとりながら解剖実習ができることがわかりました。wifi環境やPCの環境が整いつつある今だからこそできる授業だったと思います。

あれこれ機材をやりくりしたらできました。

最後に記念撮影!兵庫の皆さん、今日は楽しい時間ありがとう!

また、オンラインで行う実習を開発していきたいと思います。この授業は、海洋教育パイオニアスクール単元開発(日本財団)の一環で行いました。

ポー川史跡自然公園 高校生ガイド実習

10月14日(木)秋も深まるポー川へ

7月に始めたポー川高校生ガイド養成も2度の現地実習や事前学習を経て、いよいよ本番にむけた直前のガイド実践演習です。

本日は、高校生ガイドとして初仕事。管内の理科の先生方をグループに分けてご案内させて頂きました。

中間湿原エリアの説明を写真を交えて頑張りました。

本日の課題は、どこでどんなガイドをするか、ガイドとして気遣いができるか、仲間のフォローができるか、課題がたくさんあります。まずは、遺跡から巡るコースと湿原から巡るコースに分けて出発しました。

木道で死んでいたトガリネズミの仲間

説明するスポットごとにガイドをしていきました。うまく説明ができなかったり、下調べしたのに伝えきれなかったり、相手の反応を見て話を進められなかったり・・・まだまだ改善の余地に気づきました。

今月26日(火)に一年生のポー川巡検が行われます。それまでにもっとガイド力を磨きたいと思います。

収穫の秋

9月28日(火)、ジャガイモやキノコの収穫を行いました。

7月から栽培してきたジャガイモもいよいよ収穫の日を迎えることができました。

こちらは標津町からお借りしている町民農園での収穫の様子です。

たくさんの芋が実っていました!

このジャガイモは「花標津」という貴重な品種で、やや赤みを帯びた色をしています。種芋は農林課からいただきました。

7.2kgほど収穫できました。

また、原木栽培しているキノコも収穫できました。こちらは、昨年、植菌を行い、管理を続けてきたものです。

立派なシイタケです。

こちらはクリタケ。たくさん出てきています。

先日のソバに引き続き、ジャガイモやキノコなど収穫の秋を迎えることができました!

キノコ栽培もジャガイモ栽培も標津町農林課から協力を得て行うことができました。感謝申し上げます。

ソバの刈り取り

9月14日、ソバの刈り取りを行いました。

6月14日に播種をしてから約90日で、収穫の日を迎えました。

去年より生育は旺盛で、草丈は100cm以上になっていました。

木酢液による害虫防除の効果の試験を行っていたので、区画ごとに刈り取りを行いました。

丁寧に鎌で刈っていきます。

倒伏していて刈りづらいなか、がんばりました。

昨年よりはたくさんの種子が実っているようには感じましたが…収量はどうなるでしょうか?

これから、乾燥、脱穀、選別の作業となりますが、しっかりとデータを取り、今年度の栽培試験について分析を行っていく予定です。

潮間帯の生態学 事後実習

9月3日(金)先日オンラインで学習した潮間帯の生態系を実際に見に行こう!ということで早速標津港へ。

加戸先生のオンライン授業でスロープでの観察事例を紹介して頂いたので標津港にあるスロープの観察をすることにしました。今回、注目する生物は付着生物、巻き貝類です。

まずは観察の仕方のレクチャーです

スロープへの立ち入りの許可を得て早速観察です。潮間帯を観察すると上部からキタイワフジツボ、キタアメリカフジツボ、潮間帯下部には、チシマフジツボの分布が見られました。また、イガイの仲間やツブ貝などよく見ると多様な生態系が広がっていることがわかりました。

箱めがねで覗くと生物の様子がよく見えます。

採集した二枚貝のサンプルの殻に小さな丸い穴が開いていることに気づいた生徒がいました。一体、何の穴なんでしょうか?いろんな想像が広がります。今回は、その犯人は内緒。自分で調べてみようということにしました。きっと身近に犯人がいることに気づくでしょう!

採集した生物について生き方を説明

最後に個体数調査の基本コドラード法でフジツボの個体数を確認して今日の実習が終わりました。

この授業は、海洋教育パイオニアスクール単元開発(日本財団)の一環として行いました。

海洋教育 潮間帯の環境と海洋外来種について

8月30日(月)5,6時間目 整備が整ってきたICTを活用した海洋教育に取り組みました。本日は「潮間帯の環境と海洋外来種 外来フジツボの侵入理由を考えてみよう!」というテーマで行われました。

講師は、北里大学名誉教授であり(公財)海洋生物環境研究所顧問の加戸隆介先生です。先生のご専門は付着生物、特にフジツボの専門家です。

ICTを活用して、オンラインで授業を行うということで、学校の機材のセッティングや会議システムのZOOMの設定に四苦八苦しながらようやく当日を迎えることができました。

初ZOOM授業・・・緊張

フジツボという生物に詳しくない生徒たちにまずは、フジツボの体の構造を紹介。その中で本日の主役となるフジツボ「キタアメリカフジツボ」を紹介していただきました。不思議な蓋板の構造をしていることを教えていただきました。また、タイトルの通り、今回は、外来フジツボでもあるキタアメリカフジツボがどのように日本に侵入してきたのか、そして人為的に分布を広げているのか自然的に分布を広げているのか、今後どのように分布を広げていくのか海洋生物地理区と海流からみんなで考えました。

潮間帯に侵入したキタアメリカフジツボと在来フジツボの種間関係をフィールド調査の結果をもとに解説していただきました。

身近な潮間帯の生物であるフジツボをテーマに色々調べることでまだまだ発見があるようです。生徒たちも今後の課題研究に向けて知識を増やし、思考することができました。

画面越しに記念写真をパシャリ!

お忙し中、ご協力いただいた加戸先生、ありがとうございました。

この授業は、海洋教育パイオニアスクール単元開発(日本財団)の一環として実施しています。

ソバの形質調査

7月26日(月)、ソバが開花期を迎えました。

種を播いてから42日、栽培管理や観察を続けてきました。

今年は害虫や病気の発生も少なく、生育も順調です。

植物体を観察しながら形質の調査方法について確認しています。

開花期の草丈、節数、分枝数などを調査しました。慣れない作業でしたが、徐々に手際よくできるようになりました。

ソバの花。今年は去年よりもたくさん花をつけています。

今年は生育が順調なので、収穫が楽しみです。収穫まであと1ヶ月程度、観察を続けていきます。

遺跡発掘 文化歴史学習

夏休み期間である8月2日(月)と6日(金)に遺跡発掘へ行きました。ポー川史跡自然公園(日本遺産)のポー川のほとりにある毎年発掘している現場です。

道具を運んで場所を決めます。

まずは道具を運び現場まで行きます。今年の発掘現場を決めたら、まずは区画作りです。区画が決まったら表面の落ち葉を拾い、表土を出します。発掘で出た土は、すべてブルーシートへ集めます。

慎重に表土を削りながら、発掘を進めていきます。根っこは、根切りばさみで丁寧に切り、さらに発掘を進めていきます。

第2回目、この日は、北大の大学院生とともに、露出した石の発掘です。石の位置を動かさないように慎重に周囲を掘り進めていきます。大方石が露出したところで石の位置を測量します。

測量には、本格的な機械を使います。早速、使い方を習い、測量実習です。一つ一つ丁寧に位置を確認して、石を回収していきました。

毎年この現場にやってきますが、いろいろな発見があります。今年出てきた石、一体アイヌの人たちはなんでここに置いたのでしょうか?遺跡発掘は想像力が養われますね。

今年も学芸員の小野さんにご指導いただきました。ありがとうございます。

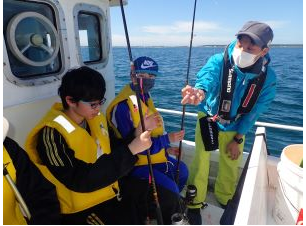

海洋教育 夏の特別講座 カレイ釣り実習

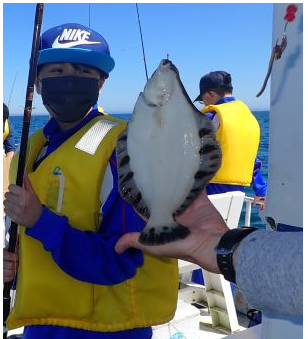

7月28日(水)夏の日差しの標津町。本日は、夏休みの特別講座として標津沖でのカレイ釣り体験を行いました。自然環境系科目を選択した2,3年生を対象に地元の主力水産資源でもあるカレイを釣り、その生態を探るのが目的です。

後輩へサポートする小笠原くん

船は毎年世話になってなっている標津町の民宿「船長の家」の戸村さんにお願いしました。青空の中出港、深い藍色の海へ。本日は、標津沖から羅臼方面に向かい、忠類の沖合でカレイ釣りをスタート。沖からみる知床連山がまた美しく輝いていました。

最初に釣り上げたのは、及川さん。しかも大きなカレイ!その迫力にちょっと引き気味・・・。

その後、みんな魚を釣り上げることができました。

3年生の小笠原君は昨年に続き2度目の船釣りだったので、今年は後輩のサポート!自分もしっかりカレイを釣ることができました。

時期的には、もう終了の標津沖のカレイ釣りですが、十分私たちを楽しませてくれました。

戸村さん お世話になりました!

本日の釣果70匹を超えていました(正確に数えていませんでした)。

魚種は、クロガシラカレイ、クロガレイ、エゾメバル、コマイ、ウサギアイナメ、ギンポの仲間でした。

この授業は、海洋教育パイオニアスクール単元開発(日本財団)の一環として実施しています。

所在地

〒086-1652

標津郡標津町

南2条西5丁目2番2号

TEL

0153-82-2015(事務室)

0153-82-2364(職員室)

FAX

0153-82-2021

年間行事予定表

いじめ基本方針(R5改訂)

詳しくは上のメニュー『 学校生活 』に記載してあります。ご覧ください。