標高ニュース

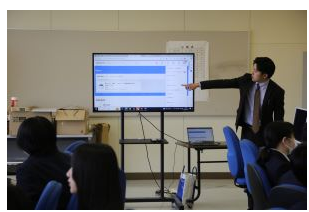

新聞購読授業

10月16日(水)2年生を対象に新聞購読授業が行われ、新聞記事の構成、新聞記事の読み方について学びました。高校生の活字離れが進む中、「価値ある」記事、情報メディアについて考える貴重な機会となりました。今後は、新聞記事の購読を通じて地域農業についても学びを深めていく予定です。お忙しい中、高校生のために準備して下さった、日本農業新聞北海道支社の阪上様、波多腰様、ありがとうございました。

町内企業見学

秋晴れの10月9日(水)、10日(木)町内企業見学が行われ、1学年13名が、2日間かけて町内企業5社を訪問しました。高校生たちにとって、普段訪れることのない職場を知り、「仕事」について改めて考える貴重な機会となりました。お忙しい中、高校生のために、時間をかけて準備し、丁寧に案内して下さった、(株)上田組様、さけ・ます増殖事業協会様、標津町役場様、大地みらい信用金庫標津支店様、標津簡易裁判所様、大変お世話になりました。

キャンパス体験学習

秋が深まる10月8日(火)、大学キャンパス体験学習が行われ、1学年13名が、網走市にある東京農業大学オホーツクキャンパスを訪問しました。この日のオホーツクキャンパスは、平日の講義が行われており、高校生たちは、研究棟を行き交い学生食堂やラウンジに集う大学生の姿から大学の雰囲気を味わい、大学講義から進路選択や地域産業について理解を深める、有意義な一日を過ごしました。大学職員の方々、大学生の方々、同行して下さった標津町教育委員会の方々、お忙しい中、対応していただき、ありがとうございました。

JICA海外協力隊オンライン講話(2年生総合的な探究の時間)

10月17日(木)2年生総合的な探究の時間にて平和学習の一環でJICA海外協力隊でケニア国滞在の松井秀人様に講話をしていただきました。

まず最初にケニアの主要な食べ物クイズを行いました。生徒は今日の講話を楽しみにしており、とても興味津々な様子でした。

松井様はケニアの児童保護施設で働かれており、現地の食事や生活スタイルや子どもたちの現状をリアルにお話してくださいました。

親がいること、自分の名前があること、自分の誕生日を知っていること、当たり前のことが当たり前ではないということを学びました。

特に印象的だったのは、大きな水たまりで楽しそうに水遊びをしている子ども達の動画でした。

松井様は「物がない環境にいる子どもたちはかわいそうではないし、不幸ではない。ちゃんと楽しく生活が送れている。」という言葉がとても心に響きました。

サポートしてくださったJICA出前講座支援事業者の皆さん、講師の松井様ありがとうございました。

保育体験実習(2年生家庭総合)

10月16日(水)2年生家庭総合の授業にて、保育体験実習に行ってきました。

今回は二回目の訪問なので、高校生たちは各年齢児ごとに手作りおもちゃを作ったり、遊びを考えたり、

景品を作ったりして準備をしながら、この日を待っていました。

0歳児は、音のなるおもちゃを作りました。

1歳児は、音のなるおもちゃと引っ張って遊ぶおもちゃを作りました。

手作りおもちゃで遊んでくれて高校生も嬉しそう!

2歳児は、手作りの音のなるおもちゃを使って、音楽に合わせて遊びました。

3歳児は、カードめくりゲームと宝探しゲームをしました。

4歳児は、むっくりくまさんや鬼ごっこをして遊びました。

5歳児は、鬼ごっこやフルーツバスケットをして遊びました。

最後に遊んでくれてありがとうの気持ちを込めて、高校生から折り紙メダルをプレゼントしました。

すると、こども園のみんなからも高校生へ素敵なプレゼントをもらいました。

とても可愛いプレゼントに心が温かくなりました。

認定こども園あおぞらの皆さん、2回の子ども園実習大変お世話になりました。

先生方の温かいサポートに大変感謝申し上げます。

令和6年度 芸術鑑賞

10/15 標津文化ホールにて標津中学校と合同で芸術鑑賞を行いました。

劇団ムカシ玩具 舞香さんによる一人芝居にいわさききょうこさんによる綺麗な歌声が織り交ぜられた圧巻の講演でした。

最後にはオリジナルCDをいただきました。素敵な講演ありがとうございました。

自然環境系 キノコの本伏

10月15日(火)秋も深まり、そろそろ仮伏していたシイタケとナメコを本伏しなければということで、本日は、キノコの山の管理です。山に入ると、今日はゲストがお出迎えしてくれました。かわいいシマリスです。頬袋に目一杯餌を詰め込んで喉元まで膨らんでいます。秋の貴重な食料を溜めているシマリスでした。

キノコの山も秋模様。埋めていたクリタケのほだ木からは、綺麗なクリタケがにょきにょきと・・・そして、春先に立てかけたほだ木からもクリタケが・・・えぇぇぇ?間違っていました。シイタケと思っていたのがクリタケでした。ということで、急遽クリタケを埋没させる場所を整地しました。

今日は、ナメコにクリタケ、シイタケと秋のキノコを収穫できました。

地域調査(3年)

10月11日(金)に、3学年で地域調査を行いました。

今回は「標津町を謎解き観光!メナシの伝説3」の標津町内散策編に取り組みました。

5つの班に分かれて、あすぱる、転車台と蒸気機関車、標津神社などを巡り、謎解きに挑戦しました。

どの班も真剣に取り組んでいました!

無事に全班ゴール地点の標津番屋に到着することができました!

今回の謎解きを通して地域についての理解を深めることができました。

謎解きのあとは、標津番屋にてバーベキューをしました!

バーベキューでは、生徒が栽培実習で育てた、ジャガイモやカボチャも焼いて食べました。想像以上に美味しかったようで、収穫の喜びも味わえました。

火起こし、調理、片付けまで、みんなで協力してスムーズに行うことができました。

今回の地域調査を実施するにあたり、標津町謎解き観光実行委員会と標津番屋にご協力いただきました。

ご協力いただき、誠にありがとうございました。

令和6年度 見学旅行4日目

見学旅行4日目

午前中は首里城の見学に行きました。完成した首里城を見ることができませんでしたが、

建設途中だからこその貴重な展示が多くみることができました。

那覇空港から釧路空港に戻り、解団式を行いました。生徒は長旅を終え、疲れた様子でしたが、

充実した表情をしていました。4日間お疲れ様でした。

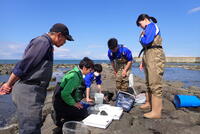

海洋教育 水産学習~鮭の聖地と地域の繋がりを学ぶ~

10月10日(木)1年生を対象に水産学習が行われました。これは、標津サーモン科学館の市村館長に講師をお願いして、毎年1年生を対象に水産という産業からサケ科魚類のこと、鮭の聖地である標津町の学びを深めます。

今年は、魚道水槽の鮭の前で講義です。こんなところで講義を受けられるのも標津ならではです。生徒達は、熱心にメモをとりながら学びを深める事が出来ました。鮭の聖地について理解深まったかな。

後半は、お楽しみサーモン科学館の見学です。天井からは、標津のノリウツギが使われた宇陀紙(和紙)で作った鮭提灯が飾られていました。そして、人気のチョウザメコーナーです。標津の生徒は、チョウザメを見ると指パクするものと思っているかも知れません。最後は、「鮭の聖地」の展示も学習。標津町が鮭の聖地とよばれるその所以を学ぶ事が出来ました。

この授業は、日本財団の海洋教育パイオニアスクール単元開発の一環で実施しています。

令和6年度 見学旅行3日目

見学旅行3日目

午前中は美ら海水族館に行きました。生徒は初めて見るジンベイザメの大きさに圧倒されている様子でした。

昼はフルーツランドでソーキそばを食べました。ボリュームがあり、生徒はおなかいっぱいの様子でした。

午後からは国際通りで自主研修を行いました。家族や友達へのお土産を両手いっぱいにしていました。

令和6年度 見学旅行2日目

見学旅行2日目

午前中は平和記念公園、ひめゆりの塔に行きました。墓苑や慰霊塔・碑をはじめ、沖縄戦の資料を展示されています。生徒は学芸員さんからのお話を真剣に聴いて記録をとっていました。貴重なお話をありがとうございました。

午後はマリンスポーツを行いました。天気も良く海が透き通っていました。海水浴が初めてという生徒がほとんどで、新鮮な体験に生き生きとしていました。

令和6年度 見学旅行1日目

見学旅行1日目

定刻通り皆集合!滞りなく目的地へと出発します。

沖縄の気温は30℃!涼しい格好に着替え始めました。

みんなでかりゆしウェアを着て、ラフテーや沖縄そば、サーターアンダギーなど沖縄料理を満喫しました!

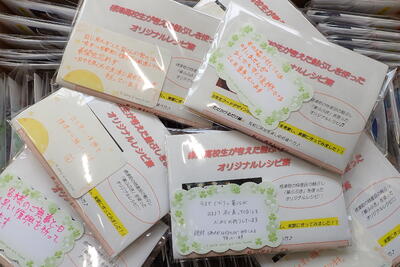

能登へ届きました!

能登支援グッズとして本校から送った支援物資が能登へ届きました。

生徒の手書きメッセージカード入りの鮭節とレシピ集が無事手渡されました。今回、配布にあたって協力いただいたのは、本校ではおなじみのさんつなの伊藤さんと齋藤さんです。いま、RQ能登でも活動されており、そんなご縁で配布していただけました。手渡しされたグッズは、他に北海道だしや標津羊羹、標津を感じるグッズです。遠い標津町との繋がりが深まれば良いですね。

まだまだ震災、水害の爪痕が残る能登半島、できる事をできる時に支援していきたいと思います。

伊藤さん、齋藤さん、そしてRQ能登の皆さん、届けていただきありがとうございます。

オショロコマプロジェクト 発表

10月5日(土)自然科学部は、標津サーモン科学館で行われた”標津サケパクッ!フェス”に参加しました。2023年から取り組み始めたオショロコマプロジェクトについて、その意義や目標について一般の来場者の前で発表いたしました。

オショロコマプロジェクトを通して、オショロコマの飼育や繁殖に関する基礎的な知見を集めることとオショロコマから北海道の自然について考えることについて発表しました。スライド作成に時間をかけ、発表練習も念入りに・・・しかも、サーモン科学館の仁科さんに放課後来校してもらい指導を仰ぎ・・・これは失敗できません。

発表は、堂々としっかりと出来ました。きっと、オショロコマの魅力が伝わったと思います。

標津町長 表敬訪問 内閣総理大臣表彰報告

10月3日(木)町長へ表敬訪問をいたしました。今回は、9月にいただいた防災功労者内閣総理大臣表彰の報告です。

日頃から、町から多方面のご支援を、また、地域循環型防災教育の構築のためにご尽力をいただきありがとうございます。今回このような形で標津町へご報告することができ、幸いです。

表敬に伺った前生徒会役員からは、防災活動を通して学んだ事や学びから成長したことを報告、また、標津町の避難所となる本校での備蓄の見直しについて町長へ伝える事が出来ました。

これからも標津町と協働した防災教育を推進していきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。

令和6年度 強歩遠足

10月4日に強歩遠足を行いました。一度延期になりましたが、当日は天気も良く無事にスタートすることができました。

道ばたに落ちているゴミを拾いながら歩いて行きます。

今年は参加した生徒全員が完歩することができました。疲れた様子でしたが充実した表情をしていました。

後期始業式

10月2日(水)の1時間目に後期始業式を行いました。

まず、校長先生から、客観的に前期の自分を評価することで自分の成長を実感でき、後期からの新たな挑戦につなげて欲しいというお話がありました。

次に、防災功労者内閣総理大臣賞の賞状伝達を行いました。生徒を代表して第72期生徒会長が登壇し、賞状を受け取りました。

最後に、第73期生徒会役員認証式を行いました。新生徒会役員が登壇し、校長先生から認証を受けました。

その後、新生徒会役員から活動テーマと抱負の発表がありました。今年の活動テーマは『全身全霊』です。

教職員一同も生徒達の新たな挑戦を全身全霊で応援していきたいと思います!

前期終業式

9月27日(金)の6時間目に前期終業式を行いました。

この日は、前期の締めくくりとして強歩遠足を実施する予定でしたが、あいにくの悪天候で10月3日に延期することとなりました。生徒も楽しみにしていただけに、残念に思う声も多く聞こえてきましたが、PTAの方々が作ってくださったカレーのおかげですっかり元気な様子で式を迎えることができました。

おかわりする生徒も続出!!

まず、新人戦で全道大会に出場した陸上競技部と、高文連で奨励賞を受賞した自然科学部が登壇し、賞状伝達を行いました。

次に、校長先生から、卒業後の自立に向けて「自分で決めたことを最後までやりきる」ことが大事であるというお話がありました。

後期も生徒たちの活躍に期待しています!

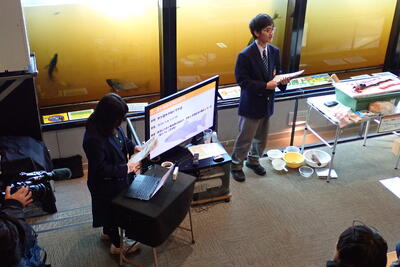

地域循環型防災教育 標津中学校出前授業

9月25日(水)10:40~12:30 標津中学校で防災出前授業を行いました。これは、地域循環型防災教育の一環で実施しました。毎年標津中学校で行わせていただいています。

まずは、1年生~3年生までの全校生徒の前で夏休みに実施した防災視察研修の報告をしました。熊本の地震と水害、長崎の火山と3つの災害に注目した報告です。研修のまとめをPowerPointで作成、研修から伝えたい事を考え、中学生に伝えることが出来ました。

後半は、HUGです。標津高校で作成したオリジナルHUGを使って、中学生とHUGを行いました。オリジナルHUGの設定は、春の融雪洪水。最近水害のニュースも多く、心配な災害でもあります。

高校生がアドバイスしながらゲームを進めました。最後にHUGの振り返りをしました。同じカードでHUGをしたのに、全く違う結果に体験した中学生も驚いた様子でした。

HUGを通して中学生とも交流することが出来ました。ぜひ、標津高校へ進学して、一緒に防災減災活動をしましょう!高校で待ってます。

鹿肉オリジナルレシピ調理(3年フードデザイン)

9月18日(水)フードデザインの授業にて、鹿肉オリジナルレシピの調理実習を行いました。

鹿肉をそれぞれの料理に合うように切ったり、下茹でをしたり、臭み取り等、それぞれ下処理をしました。

鹿骨を使ってだしを取って、鹿骨ラーメンを作ったり、鹿肉をミンチにして鹿肉コロッケやメンチカツを作ったり、

煮込みハンバーグ、親子丼、生姜焼き、甘辛煮、シチュー、ケバブ・・・・などなど各グループ鹿肉を使ったオリジナリティ溢れる調理を行っていました。

今日は、校長先生と教育委員会の朝倉さんに試食をしてもらい、助言をいただきました。

それぞれのレシピに込めた思いを熱くプレゼンします。

第1回目の試作品作り、お疲れ様でした!

今回の授業によって褒められた部分もたくさんありましたが、改善点も見つかったはずです。

次回の調理では、更に良いものになるよう前向きに頑張っていきましょう!

鹿肉を提供してくださった標津町農林課の皆さん、ご協力ありがとうございました。

自然環境系コース 花標津収穫

9月18日(水)いよいよジャガイモの収穫です。標津の品種であるジャガイモの”花標津”を収穫しました。今年の探究課題は、ジャガイモの肥料効果です。肥料による芋の肥大効果を確かめるのが目的です。

茎にびっしり付いたジャガイモ。大きさは、バラバラですがたくさん採れました。次回は、データ集めです。すべてのジャガイモの重さを量り、肥料効果を確認したいと思います。

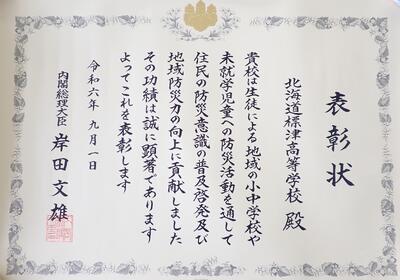

防災減災 防災功労者内閣総理大臣表彰!!

「防災功労者内閣総理大臣表彰」受賞

9月13日(金)東京の総理大臣官邸(首相官邸)にて、授賞式が行われました。本校からは、生徒会代表として生徒会長の太田さんが出席しました。初めての首相官邸、周囲は、年上の方々、目の前に岸田首相、本人は、とても緊張していたようですが、堂々とその任務を遂行してくれました。ちなみに官邸の絨毯は、ふかふかだったそうです。

これは、令和4年防災まちづくり大賞「消防庁長官賞」の受賞を受け、町役場からの推薦を頂き、消防庁からの推薦があり、今年度の「防災功労者内閣総理大臣表彰」と繋がりました。生徒会と町役場で続けてきた地域循環型防災教育、オリジナルHUGの作成から実施、リアルHUGの実施等今までの取り組みを高く評価されての受賞となりました。

一緒に活動をしている町役場住民生活課、PTA、本校生徒会、地域の方々、皆様に支えられての受賞です。これからもこの受賞に恥じないよう、日々の防災減災活動、防災教育に邁進していきます。

こども園実習(2年家庭総合)

9月13日(金)2年生家庭総合の授業にて、こども園実習に行ってきました。

園児の皆さんに出迎えてもらい入場し、挨拶をしました。

挨拶の後には、高校生が隠れて園児達が自分のクラスの動物のマークを付けた

お兄さんお姉さんを一生懸命に探してくれました。

見つけたら手を繋いでみんなのもとに戻ります。

その後、高校生たちは0歳児から5歳児のクラスに分かれました。

今日の目的は、「各担当クラスの園児たちの様子を観察しながら交流すること」「先生方がどのように園児と接しているのかを学ぶこと」この2点です。

0歳から1歳児は、最初は人見知りをしていた様子でしたが次第に笑顔が溢れていましたね。

2~3歳児は、砂遊びをしたり、尻尾とりゲームをして交流をしました。

4~5歳児は、鬼ごっこをしたり、むっくりくまさんをして遊びました。

時間はあっという間に過ぎていき、なかなかお別れができない様子でしたね。

園児の皆さんが外までお見送りをしてくれました。

10月には、高校生たちが園児の皆さんに喜んでもらえるような遊びを考えて来ますので、

楽しみにしていてください!

認定こども園あおぞらの皆さん、大変お世話になりました。

畑実習(3年フードデザイン)

9月12日(木)の3年生のフードデザインの授業は、畑実習の日!

じゃがいもの地上部の刈りとりや、来週の調理実習で使うじゃがいもの収穫をしました。

今日は副担任の室田先生も一緒に来てくれました!

今年も大量にじゃがいもが収穫できそうな予感!!

何を作ろうかワクワクしますね!

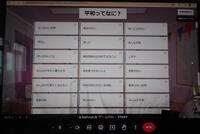

平和学習(2年生総合的な探究の時間)

9月11日(水)の2年生の総合的な探究の時間では、平和学習を行いました。

特別講師として、本校の配信授業でお世話になっている配信センターの千葉先生による特別授業でした。

授業の最初は、千葉先生の自己紹介とカフートを使ったクイズで大盛り上がり!

その後、沖縄の歴史年表を読み解いて、自分が思う「沖縄とは」についてそれぞれ考えました。

そして、「平和」について考え、グループで意見を共有しました。

2年生は来月の見学旅行で沖縄へ行きます。

沖縄へ行き、「平和」とはなにか、

一人ひとりが「自分ごと」として考えられるよう

平和学習に取り組んでいきたいと思います。

鹿肉を使ったオリジナルレシピ開発(3年フードデザイン)

9月10日(火)3年生フードデザインの授業にて、鹿肉を使ったオリジナルレシピ開発の発表会を行いました。

本日は、講師としてKitchen Support 青のフードプロデューサーの青山様にお越しいただきました。

前半は、各グループごとに考案した鹿肉を使ったオリジナルレシピの発表を行いました。

発表後には、各グループごとへの助言をいただき、質疑応答も活発に行われ、有意義な発表会となりました。

後半は、青山さんに各グループを回っていただき、レシピに対する具体的な助言をいただくことができました。

レシピを考案するにあたって、イラストでイメージを残したり、試作した記録をしっかりととっておくことが大切である等、具体的なアドバイスをいただくことができました。

最後に、青山さんから「失敗を恐れずに、メニュー開発にチャレンジして欲しい」と激励の言葉をいただきました。

来週はいよいよ試作品の調理に挑戦します!

初めての鹿肉の調理に四苦八苦することかと思いますが、前向きに頑張っていきましょう!

青山様、お忙しい中ご来校いただきありがとうございました。

高文連支部大会 理科発表大会

9月11日(水)高文連釧根支部理科部の大会が標茶町で行われました。

本校自然科学部7名が参加しました。今年は、本校で継続して研究しているサトウカエデ(メープル)の樹液について発表しました。昨年度の発表に続き、今年も無事発表することが出来ました。大会結果は、「奨励賞」でした。

質問もいただき、10月に行われる全道大会に向けて発表をさらにブラッシュアップしていきます。

科目選択説明会

9月10日(火)の6時間目、1・2年生それぞれを対象に科目選択説明会を行いました。

生徒はみな真剣に話を聞いていました。

ただ単に来年度何の科目を選択するのかというだけではなく、これから自分がどのような進路を選択するのかというところも考える大事な決断となっています。

ぜひ、生徒のみなさんには未来を見据えて後悔のない選択をして欲しいと思います。

自然環境系 ソバの刈り取りと大根収穫

9月10日(火)本日は収穫時期を迎えた町民農園のソバの収穫をしました。今年は、花はたくさん付いているのですが、実入りがいまいちなようです。受粉がうまく出来ていなかったのかも知れません。収穫時期も迎えましたので、本日は、みんなでソバの刈り取りを行いました。鎌の使い方も上手になってきました。

そして、畑で栽培していた大根です。大分肥大してきたので2本収穫しました。大きく育った立派な大根が実りました。

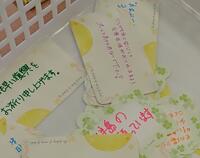

防災減災 能登半島地震 メッセージのその後

先日、無事に能登半島まで届けていただける方まで、メッセージカードのセットを渡すことができました。もうちょっとで能登半島まで届くはずです。

生徒みんなが寄せてくれたメッセージカードは100枚。53人しかいない学校で100枚のカードを添えて、支援グッズを作る事が出来ました。相手の気持ちを思って心を込めたカードです。震災の影響で、まだまだ不自由な生活が続いているところとは思いますが、鮭節やメッセージカードですこしでもほっとしていただければと思います。

鹿肉を使ったオリジナルレシピ発表会(3年フードデザイン)

9月11日(火)3年生フードデザインの授業にて、「鹿肉を使ったオリジナルレシピの発表会」を行いました。

講師としてKitchen Support青の青山様に札幌からお越しいただきました。

フードプロデューサーとしてご活躍されている青山さんから各グループへアドバイスをいただくことができました。

また、鹿肉の調理方法や部位について等、さまざまな質問にも丁寧に答えていただきました。

その後各グループを回りながら、レシピへのアドバイスや、メニュー開発のポイントを教えていただきました。

普段見ることのできないような調理器具も見せてもらったり、とても貴重な時間となりました。

最後に青山さんからいただいた「失敗を恐れずにメニュー開発にチャレンジして欲しい」という言葉を大切に前向きに鹿肉オリジナルレシピ制作に取り組んでいきたいと思います。

青山様、本日はありがとうございました。

自然科学部 オショロコマプロジェクト いよいよスタート

9月6日(金)テストも終わり、部活も再開です。

本日、サーモン科学館で飼育をしていただいたオショロコマが学校にやってきました。今年は、自分たちの手で釣り上げた個体でのプロジェクトが始まります。昨年度は、人工授精までは至りませんでしたが、今年こそは、受精から稚魚まで育てていきたいと意気込んでいます。

ということで本日も標津サーモン科学館の専門員である仁科さんが来校してくれました。オショロコマを水槽に移し、今年の作戦会議!なんとか人工授精まで持って行こう!と一致団結。

そんなことでオショロコマプロジェクト2024が本格稼働です。

第3回 校内研修

9月5日(木)に「いじめの未然防止」に関する研修会を行いました。

根室教育局教育支援課高等学校教育指導班 指導主事の佐久間 英喜 様を講師としてお招きし

いじめの未然防止・組織的対応についてご講話いただきました。

「いじめ防止対策推進法」や「コンパス」から求められる対応、校内組織体制の構築についての理解を深めグループワークを通して本校のいじめ対策基本方針を再確認する大変有意義な機会となりました。

本日の収穫

2年生の探究基礎で栽培管理している畑、本日もたくさん収穫できました。

いよいよトウモロコシがいい感じに実りました。大きなトウモロコシが豊作です。

そして、トマトがついに赤く実りました。今まで、この畑ではトマトは赤くならない!と言われ続けていましたが、今年は、甘くておいしいトマトが実りました。

また、今までスナップエンドウとサニーレタスを栽培していた畝を崩し、新たな畝を作り直しました。今回は、すべて生徒たちの手で行いました。最後に新しいマルチシートをかけて、孔を開け、白菜の苗を定植しました。3人で力を合わせ、畝を作りマルチを張れるまで成長しました。よく出来ました。

進路活動 面接練習

3年生、進路活動中です。

いよいよ進路活動も本格化、履歴書の書き、願書作成、面接練習、求人票とにらめっこと3年生の毎年恒例の姿が見られ始めました。担任の先生も気合いが入ります。説明を聞く姿も気合いが入っています。

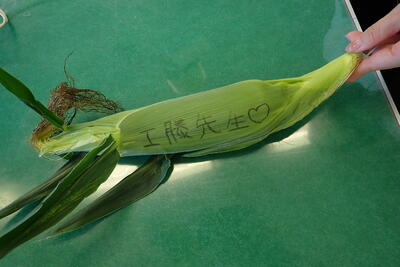

自然環境系コース トウモロコシと言えば・・・

自然環境系 2年生の授業で育ているトウモロコシがとても立派に生長し、いよいよ収穫となりました。

あれ、これ、この感じどこかで見たような・・・やりたくなりますね、これ。

工藤先生へという気持ちを込めて、最初の1本は担任の先生へプレゼントしました。

海洋教育 野付巡検探究発表会

8月28日(水)6時間目に1年生の野付巡検探究発表会を行いました。6月に野付巡検を実施し、その後各班で課題とそれに対する探究を重ね、発表資料を作り上げました。1年生ですので、探究の基本を学ぶことも目標です。

今年の課題は、

「アマモが支える生態系とブルーカーボンの関係性」

「海洋プラスチック(海洋ゴミ)の現状と解決に向けて」

「野付の植生の形成と植生の保全について」

の3本です。

ということで、各班工夫を凝らしたスライドで良い発表となりました。

探究して、まとめて、発表、そしてまた課題が見つかり、学びが深まるというスパイラル。次は、防災研修の探究活動に繋がります。11月の発表に向けてがんばりましょう。

防災減災 能登半島地震 メッセージカード作り

夏休みが明け、普段通りの学校生活が始まりました。先月の学校祭の募金活動で得た募金で標津町のさけ節を購入しました。これを、能登支援グッズとして能登へ送ります。

生徒が考えたさけ節レシピとさけ節に生徒一人一人が手書きしたメッセージカードを添えました。すこしでもみんなの気持ちが能登へ伝わればと思います。被災し、避難所生活、仮設生活を強いられている皆さんの気持ちを生徒一人一人が考え言葉にしました。

9月に能登へ送る予定です。

夏季休業明け全校集会

8月22日(木)の1時間目に夏季休業明け全校集会を行いました。

はじめに、校長先生から、夏季休業中に実施した中学校訪問と地域みらい旅についてのお話と、先日行われたパリ五輪の陸上女子やり投げで金メダルを獲得した北口榛花選手の「厳しいトレーニングの先に、成長した自分がいる。」という言葉を引用して、才能だけではなく日々の努力の積み重ねが大事だというお話をしていただきました。

次に、進路指導部長から、就職・進学してからすぐにやめてしまわぬよう後悔しない進路選択をして欲しいというお話と、高校卒業後に活躍できる人材となるために必要なことは高校生らしい高校生活を送ることだというお話をしていただきました。

例年より長い夏季休業が終わり、久しぶりの学校が始まります。9月4日からは前期期末考査が控えていますので、生徒たちには休みモードを切り替えて頑張って欲しいと思います。

知床圏4校生徒会フォーラム オンライン開催

8月5日(月)斜里高校主催で知床ユネスコフォーラムが開催されました。今回は、11月の大会のプレ大会。オンラインで各校を結び開催されました。

協議課題は、環境問題、地域との関わりについて。4校が現在取り組んでいるゴミゼロ運動など報告がありました。11月には、対面でのフォーラムが予定されています。地域とSDGsの観点を取り入れた活動をさらに続けていきたいと思います。

防災教育(後編) 生徒会防災研修 熊本地震~球磨川水害~普賢岳火山災害

後編です。

7月31日(水)は、熊本からフェリーで対岸に渡り長崎県島原市へ。ここでは、火山災害を学びます。

平成2年からの噴火活動による火砕流で大きな被害を受けた島原へ。当時の噴火の様子は、生徒達は知りません。平成新山ネイチャーセンターで当時の噴火のときの状況をスタッフの方から聞くことが出来ました。火砕流の恐ろしさを学び、避難の大切さ、前もって避難さえすれば被害は最小限に食い止められることを学びました。

普賢岳を望み、その後火砕流で被害を受けた地域をバスで見学しました。砂防ダムの工事が進んではいますが、当時火砕流が流れ出たところは、明らかに他とは様子が違っていました。道の駅に併設されている埋もれた家屋を見学しましたが、家が飲み込まれ屋根しか見えなくなるほど火山噴出物でおおわれた地域、火山の力の凄まじさを実感しました。

ということで、今回の防災研修は終了です。最終出発地の福岡に向けて、九州新幹線さくらで博多へ。とても暑い夏の九州でしたが、暑さ以上に有意義な研修となりました。

研修中お世話になった皆様、この場を借りてお礼申し上げます。

防災教育(前編) 生徒会防災研修 熊本地震~球磨川水害~普賢岳火山災害

今年の生徒会防災研修は、7月29日(月)~8月1日(木)の3泊4日で九州へ行きました。対象の災害は、直下型地震・水害・火山災害の3つです。ということで今年の日程は・・・

7月29日(月) 標津~熊本市

7月30日(火) 益城町~球磨村

7月31日(水) 熊本市~島原市~熊本~福岡

8月 1日(木) 福岡~標津

ということで、前編と後編に分けて更新します。

まずは、標津から熊本へ向かいました。夏の九州、熊本は大変な暑さでした。初日は、ゆっくり静養し、翌日の研修に備えました。

最初の研修は、益城町。ご存じ2016年の熊本地震の最大の被害を受けた町です。最大震度7を2度も受けた町は、復旧に向けて進んでいます。当時、避難所となった町の総合体育館へ。綺麗に立て直されて居ましたが、この場に多くの避難者を受け入れ、対応していたと思うと当時の苦労が忍ばれます。陸上のトラックには、テントが建てられ車中泊の方も受け入れたそうです。ここには、ワンピースのサンジの像が建てられています。

次は、布田川断層帯(谷川地区)の見学です。地学的にも貴重な場所で、天然記念物に指定されています。活断層が地表に現れ、2本の断層が作り出す共役断層が見られます。民家の玄関先に突如現れたこの断層、住民方は、とても驚かれたようです。当時家屋から出ることが出来なくなったガイドさんは、地域の人に助けられたと語ってくれました。

次に訪れたのは、布田川断層帯(堂園)です。自称変なおじさんのガイドさん。豊富な人生経験から、当時の地震の様子や昔の方の教訓を大切にすることなど語って頂きました。地震の時は、地域の顔の見える繋がりが大切であって、その後の生活でもあたりまえの日常から避難生活になったときにその生活をどう捉えるかで生き方が違ってくることを強く生徒達に語りかけてくれました。

とても暑い中、お時間を割いて頂き、貴重なお話を頂いた皆さまに感謝申し上げます。

午後からは、球磨村に向かいました。次は水害です。令和2年の大水害、当時役場の災害担当であった中渡さんからあのときの緊迫した状況をお話し頂きました。日本3大急流の球磨川、この日はエメラルドグリーンのとても綺麗な流れとラフティングを楽しむ観光客が見られました。この川が暴れるとは想像もつきません。実際に当時の様子をスライドを用いて見せていただくと、その豹変ぶりにびっくりです。凄まじい水位の上昇、避難する国道も水没、どうにもならない状況の中、住民の避難を呼びかけ災害対応にあたったと思うとその苦労は大変なものだったと思いました。

地域の皆さんが自助・共助でその地区で生き延び、避難生活をしていたことを教えてくれました。地域の繋がりがいかに大切か、そして、早期避難の大切さを伝えてくれました。印象に残った言葉に「防災無線が聞こえるうちに避難するべき、無線が聞こえないと言うことは、被害が起こっている」という言葉でした。改めて、防災無線の大切さを気付かされました。

インターンシップ・酪農体験(2年生)

7月24日(水)~26日(金)の期間、2年生の就職希望者はインターンシップと酪農体験を行いました。

酪農体験は1泊2日の日程で酪農家さんにお世話になりました。牛舎の掃除や搾乳等、貴重な経験をさせて頂きました。

安達牧場様

渡部牧場様 大西牧場様

インターンシップでは、標津町内の企業様のご協力のもと、様々な体験させていただきました。

グループホーム夢ふうせん様 特別養護老人ホーム標津はまなす苑様

標津郵便局様 標津サーモン科学館様

サロン・ド・クローバー様 東盛運輸株式会社様

巡回へ行くと、生徒たちはイキイキとした姿でインターンシップに励んでいました。

今回のインターンシップでの経験を今後の進路活動に活かしてください。

企業の皆様、お忙しい中ご協力いただきありがとうございました。

令和6年度 標津新聞 第1号

夏季休業前全校集会

7月23日(火)の6時間目に夏季休業前全校集会を行いました。

はじめに、高体連で全道大会に出場した陸上競技部へ賞状伝達を行いました。

次に、校長先生からは、7月20日(土)、21日(日)に大阪で行われた全国募集フェスに関連して、来年度全国からさまざまな生徒が入学するかもしれないが、「ウェルカムの精神」で受け入れてあげて欲しいというお話がありました。

そして、生徒指導部長からは、夏季休業中の過ごし方についての注意として、しっかりとルールを守り、自分のいのちを守る行動を取って欲しいというお話がありました。

暑い日が続きますが、体調に気をつけながらも充実した夏季休業にして欲しいと思います。

トウモロコシにズッキーニ、カボチャも膨らんでます

7月23日(火)夏休み直前の2年生の環境系は、畑の管理。実は・・・数日前に畑をキツネに荒らされてしまい、植えたばかりの白菜やナスの苗をぐちゃぐちゃにされてしまいました。シカに続きキツネです。自然との共生がいかに難しいか・・・実感。

ということで、白菜の苗を植え直し、新たに白菜の苗作りを始めました。作物達は、ここ数日の高温と日照ですくすくと育っています。その中でも夏野菜のズッキーニが収穫できるまでになり、トウモロコシは、中心に花芽が見えてきました。カボチャは順調に蔓を伸ばし、至る所に雌花が付いています。

夏休み中にシカもキツネも来ないことを願っています。

キャリア教育 アントレプレナーシップ教育 『失敗の捉え方』を学ぶ

7月22日(月)5,6時間目に本校を会場にアントレプレナーシップ教育が行われました。本企画は、標津町と(株)コエルワの協力で実現できました。

今、実社会で求められる力、生きる力の育成の1つです。これからの社会を作り上げていく高校生に、いろんな事にチャレンジし、そこから新たな社会を切り拓くための力と勇気を養う学習です。今回は、プログラムの中から『失敗の捉え方』というテーマで授業を展開して頂きました。失敗は捉え方、良くも悪くも自信がどう捉えて次へつなげるかで、価値が出てくるもの。失敗を恐れず何にでもチャレンジしていく力をこれからの人生で発揮して下さいね。

株式会社コエルワ共同代表阿曽沼様はじめの関係の皆様、出前授業ありがとうございました。

自然科学部 オショロコマプロジェクト 始動です

7月21日(日)オショロコマのサンプリングに行ってきました。

昨年度から始めたオショロコマの人工採卵、受精実験に向けての準備が始まりました。サンプリングは、町内の知床の山の中。今年もサーモン科学館の仁科さんに協力を頂いてサンプルの捕獲にチャレンジです。部員3名は、それぞれイクラを餌に釣りに挑戦!

幸先良くヤマメの新子が釣れ、オショロコマへの期待も膨らみます。ポイントを少し移動して、早速釣れました!オショロコマ。仁科さんにも手伝って頂き10匹程度サンプルを得ることが出来ました。

大自然の中、オショロコマのサンプリングが出来るこの町の豊かさを実感した1日となりました。ご協力頂いたサーモン科学館の皆様ありがとうございます。オショロコマ達は、夏休み明けから学校で飼育する予定です。

乗船体験実習(3年フードデザイン)

7月16日(火)、17日(水)の2日間、3年生フードデザインの授業にて乗船体験を行いました。

今年も標津漁業組合さんのご協力のもと実現できました。

天気も良く、乗船体験日和!!

海に手を入れて「気持ちいいー!!!」と叫んだり、タイタニックごっこをしてみたり、

景色を楽しんだりして、大満喫の1時間でした。

濡れても楽しそうな生徒たち!!

「生まれも育ちも標津町だけど、船に初めて乗った」

「こんなに楽しい乗船体験は初めて」

「標津町の海ってこんなにきれいなんだ」

標津町の海の豊かさを再確認できた大変貴重な経験となりました。

標津町漁業組合の皆さん、ありがとうございました。

開花 綺麗なジャガイモの花

7月18日(木)いよいよ花の季節となりました。

よく育ったジャガイモは、綺麗な花を咲かせてくれました。生育も良く収穫も期待できそうです。肥料効果の実験も合わせて行っています。どんな結果になるか塊茎が答えを教えてくれます。楽しみです。

ソバの被害とイチゴのランナー

本日の2年生の自然環境系では、畑の管理を行いました。手入れも丁寧に行って、例年以上に作物も順調です。本日は、ニンジンの間引きと草抜き、ピーマンとナスの定植を行いました。

そんななか・・・「あれ?」トウモロコシの一株が・・・先端部分がなくなっています。さらに・・・ソバも食べられた形跡が・・・。今年の探究データー用のソバが・・・無残です。容疑者は・・・おそらくシカ。最近グランドにシカがいるなぁと思っていましたが、ついに畑まで来たようです。これ以上の被害を出さないように、厳重に防鳥テープを張り巡らせ、シカやカラス被害の軽減つながるよう対策をしました。

イチゴは、葉を青々と茂らせてきました。そして,ランナーが伸びてきました。来年のイチゴのために元気な走出枝を育てたいと思います。ジャガイモは、いよいよ開花です。ハナシベツの綺麗な花が咲いてきました。

アイヌ文様について学ぶ(1年生家庭総合)

7月11日(木)1年生の家庭総合の授業にて、先週に引き続き「アイヌ文様について学ぶ」特別授業 第二回目を行いました。

今回も講師として、北海道アイヌ協会優秀工芸師の西山美紀子様にお越しいただきました。

今回は、アイヌ文様の刺繍について教えてもらいました。

まずは、チェーンステッチ縫いの練習です!

練習が終わり、西山先生に用意していただいたコースターにアイヌ文様のデザインを描き、

チェーンステッチ縫いで縫っていきます。

生徒たちは「完成したら誰にあげようかなー」「糸の色が綺麗でとても可愛い作品ができそう」

と楽しみながら刺繍していました。

ほぼ全員が初めての刺繍でしたが、一人一人丁寧に教えて頂き、

アイヌ文様の刺繍入りのコースターを完成させることができました。

西山様、大変貴重な体験をさせていただきありがとうございました。

学校祭 PTA活動 クレープ屋さん開店

7月6日(土)学校祭一般公開に合わせて本校PTAでクレープ屋さんを出店しました。中標津のジェームスさんのご協力で学校での特別販売。大人気のクレープを標津でも食べれると昨年も好評でした。さて、今年度は・・・

事前販売の売れ行きも好調、当日は、PTA生活研修委員や役員の皆さんを中心に販売を行いました。お店の準備から販売まで、わいわいと楽しく活動をすることが出来ました。また、販売以外では、玄関での受付業務も担当して頂きました。

当日、学校祭にご協力頂きました保護者の皆様、この場をお借りしてお礼申し上げます。ありがとうございました。次の行事は、強歩遠足です。この勢いで次の行事も保護者パワーを注ぎましょう!

学校祭 能登半島地震支援活動

7月6日(土)に行われた学校祭一般公開にて、ユネスコ活動として能登半島地震支援活動に取り組みました。防災減災活動の一環でもある支援活動です。

募金箱を所々において頂き、募金を呼びかけました。ご来場の皆様のおかげで4334円の募金が集まりました。この後、能登への支援活動が始まります。どんな活動になるのかは、後ほど報告いたします。

野付半島巡検

6月13日(木)、1年生の総合的な探究の時間にて、野付半島巡検を行いました。ユネスコスクールの理念を念頭に、毎年6月に実施しています。

この巡検は、

・日本最大の砂嘴を巡検し、豊かな自然に生息する多様な生態系を観察して、海を介した時空間的なつながりを尊重すること。

・漂着物が打ち上げられている野付崎先端部を観察し、豊かな自然を残していくことの大切さを認識し、海の諸問題に関して自ら責任ある行動を起こす積極性を身につけること。

を主な目標としています。

当日、学校を出発するときの天気は霧が濃くて曇りであり心配でしたが、先端部分に近づくにつれ、快晴となり気温もかなり高くなりました。

今年もガイドは標津高校のOBでもある、野付半島ネイチャーセンター河本さんです。前日に事前学習を行い、野付の環境や生物についてレクチャーを受けました。巡検では実際にどうなっているのかを、自分の目で見てきます。

先端部の砂嘴に入ると、目に付くのは打ち上げられたアマモ、どこまでも続く砂、でもよく見るとたくさんのゴミが流れ着いています。

先端では、河本さんからお話をいただきました。実際にアマモを手に取ったり、穴の開いた貝殻について考えたりと、野付にまつわる話題に興味深く耳を傾けました。

帰りは海洋ゴミ拾いです。海外からのペットボトルや、漁網やロープの切れ端などの日本の漁業ゴミをたくさん拾いました。

午後からは、トドワラでの植物観察です。それぞれ自分のタブレット端末で花の写真を撮ったり、スケッチを行いました。河本さんから教わった、タンポポの在来種と外来種の違いにも気をつけながら観察しました。6月の野付半島は、色とりどりの花が咲き誇り、良い季節を迎えています。

あっという間の1日でしたが、この学びをまとめて、探究活動に活かしていきます。

今回のゴミ拾いの結果は…

燃えるゴミ 8.8kg、燃えないゴミ 14.62kg、カンビン 4.88kg となりました。

アイヌ文様体験実習(1年生家庭総合)

7月2日(火)、1年生家庭総合の授業にて「アイヌ文様について学ぶ」特別授業を行いました。

講師として、北海道アイヌ協会優秀工芸師の西山美紀子様と小高知花様にお越し頂きました。

講義では、アイヌ文化の歴史や地名、アイヌ文様について学びました。

かつて着物や針はとても貴重なものであったというお話を聞いたあとに、

実際に代表生徒が着物を着させてもらいました。

その後、ヤシの木の素材を使ってブレスレット作りをしました。

それぞれ個性溢れるブレスレットが完成しました!

次回は、いよいよアイヌ文様の刺繍に挑戦します!楽しみですね!

本日は、貴重な体験をさせていただきありがとうございました。

全国募集対面説明会(in東京)

6月29日・30日の2日間にわたり東京で開催された、地域みらい留学の高校説明会に参加してきました。東京は、非常に蒸し暑かったのですが、代表の生徒2人が頑張ってくれたおかげで、2日間で31組の中学生及び保護者の方々が相談に来てくれました。

生徒たちは、アイヌ衣装を身にまとい、一生懸命に標津町・標津高校のPRをしてくれました。保護者の中には、「とてもわかりやすい説明だった」と言ってくださり、生徒たちはご満悦でした。相談に来ていただいた中学生や保護者の皆様どうもありがとうございました。

説明会開始前。まだ余裕がありました。

標津町・標津高校の良さが伝わるように全力で説明しました。

1分間のショートプレゼンでは、パンフレットを活用してPRしました。

標津高校を進学の選択肢の一つに入れていただければ、大変ありがたいと思っています。

何かございましたら、遠慮なく本校に問い合わせください。

イチゴとソバの観察です

7月1日(月)イチゴが膨らんできました。

早いものは、もう赤みもあり、食べ頃までもうちょっと。標津の寒さにも耐え、定植してくれたイチゴたち。これからの実りが楽しみです。カラスにいたずらされないように防鳥テープでガードしました。

今年の課題研究のテーマとしているソバ、本葉が展開してきたタイミングで形質を調査しました。丈、葉の数などこれからのデータを集めました。

川北小学校 放課後ちいき遊びのお手伝い(自然科学部)

6月28日(金)川北小学校へ行きました。本日は、自然科学部員5名にて川北小学校の放課後ちいき遊びのお手伝いです。本日のちいき遊びは、川探検です。自然科学部で普段から行っているガサガサなので、小学生のお手伝いを引き受けました。本日のフィールドは、川北小学校裏の小川です。

先日、川北小学校で行った樹液の授業を覚えてくれていた6年生が「樹液の高校生!」と声をかけてくれました。

上流域と下流域の二手に分かれていざ探検!

子ども達は、ザブザブ川に入り、ガサガサ網を動かして次々に声が上がります。「ヤマメ~~~とれた」「カエルとれた~~」と大はしゃぎ。高校生も負けじとガサガサしましたが、おおきなエゾイワナを取り逃しガックリ。

本日観察できた魚は、上流部からオショロコマ、ヤマメ、エゾイワナ、フクドジョウが見られました。外来種のウチダザリガニも様々なサイズがとれ、外来種問題の根深さを実感。それでも、小学校の裏の小川で1時間足らずでとれた魚の数としては、なかなかの数が捕れていました。川北の自然の深さ、生物の多様さ、どれもすばらしい環境でした。

高校生に1つ宿題を頂きました。こちらのカタツムリ・・・何カタツムリ(マイマイ)でしょうか?

宇陀紙 紙すき体験 ノリウツギ学習

6月28日(金)標津町文化会館にて2年生3名で紙すき体験と宇陀紙の勉強を行いました。

標津町で取り組んでいるノリウツギの産業化、3年生は、それにともなうノリウツギの調査をこれから始めることになります。町全体で取り組み、国の文化財を守るという大切な役割を持続的に続けて行くために、高校生ができる事で協力していきたいと思います。

2年生は、初めての紙すきでしたが、福西さんのご指導の下、綺麗な和紙をすくことが出来ました。

進路講話

6月24日(月)稚内大谷高等学校長 平岡祥孝様を講師に迎えて進路講話を実施しました。学校での学びがどのように社会へつながっているのかを知り、今やるべきことを考える貴重な機会となりました。平岡先生、お忙しい中お越し頂き、ありがとうございます。

チーズセミナー

6月26日(水)3年生フードデザインの授業にて、「チーズセミナー」を実施しました。

講師として、雪印メグミルク株式会社より桔梗原様と山口様にお越しいただきました。

5時間目は、チーズについての講話です。チーズの歴史や、製法や種類等について学びました。

6時間目は、チーズプラトー作りを行いました。9種類のチーズそれぞれの特徴に合わせた道具を使って切っていきます。

切るのが難しいチーズもありましたが、講師の先生のアドバイスをもらいながら切ることができ、どのグループもチーズプラトーを完成させることができました。

チーズプラトーが完成したあとは、試食をしていきます。

クラッカーにのせたり、鰹節やはちみつをかけたり、様々な食べ方で試食をし、各グループでベスト3を決めます。

1つづつ味わいながら試食している姿は、まるでチーズソムリエのようでした。

それぞれのグループのベスト3を発表すると、普段食べ慣れているさけるチーズや6Pチーズが人気でした!

今まで食べたことのないブルーチーズやカッテージチーズの試食もできて、大変貴重な体験となりました。

また、生徒一人一人にスキムミルクのお土産も頂くことができました。

雪印メグミルク株式会社の皆さん、ありがとうございました。

今回学んだことを今後のフードデザインの活動に活かしていきたいと思います。

海洋教育 藻場学習

6月26日(水)海洋教育パイオニアスクール単元開発として取り組む鮭の聖地の物語がはじまりました。海の豊かさを学ぶ第1章。本来なら干潟の学びから始まるところでしたが、雨で中止。今回やっと海洋実習に取り組む事が出来ました。

本日は、標津町海の公園での実習です。そして、今回の講師は、学社協働として標津町サーモン科学館の副館長西尾様にご協力を頂きました。稚魚採集では、その名を知れた地域の海のスペシャリストです。

まずは、ご挨拶。

早速、胴長に履き替えて、まずは、生き物を探します。すぐ目に付くのは、カニの仲間。今回は、ケフサイソガニ、イソガニ、モクズカニの3種。しかもメスは、抱卵していました。西尾さんは、次々と魚を掬ってきます。西尾さんから稚魚がいるポイントを教えてもらいみんなでチャレンジすると・・・イソバテングやギンポの仲間が次々と掬えました。藻に隠れている魚も好みの藻があるらしく、藻と魚の微妙な関係を学ぶ事が出来ました。ヤドカリの仲間(テナガホンヤドカリ)も藻場から次々出てきました。さらに、ヘラムシの仲間やワレカラの仲間、小さなエビにアミ類まで採集できました。

慣れてくれば、どんどん生き物が集まってきます。

付着する生物では、外来フジツボであるキタアメリカフジツボや在来種のキタイワフジツボを観察して、岩にへばりつくコケムシや管棲ゴカイの仲間、カキ、タマキビの仲間やエゾボラ等の巻き貝やカサガイの仲間を観察しました。海藻も観察することが出来ました。緑藻のアナアオサや褐藻のコンブ類、紅藻のフノリなど多様な藻類が見られました。

今回は、サーモン科学館とのコラボ企画となりましたが、魚の専門家が加わることで、生徒達のモチベーションもアップ。楽しい実習となりました。次年度からも恒例企画として学社協働を推進していきます。西尾さんありがとうござました。

本授業は、日本財団海洋教育パイオニアスクール単元開発の一環として行われています。

ポー川史跡自然公園巡検

6月20日(木)、2年生の総合的な探究の時間にてポー川史跡自然公園巡検を行いました。

南知床標津町観光協会のガイドさんの案内のもと歴史民俗資料館と伊佐仁カリカリウス遺跡見学を行いました。

生徒たちは、ガイドさんの説明を聞きながらワークシートに記入していきます。

標津町の自然環境や風土、歴史について体験的に学びました。

最後にカヌー体験を行いました。ハプニングもありましたが、貴重な体験となりました。

ガイド協会の皆さん、標津町ポー川史跡自然公園の皆さん、この度はありがとうございました。

また、根室管内高等学校地理歴史・公民科の研究会としても実施し、参加した先生方もカヌー乗船等の体験を行っていただきました。

季節外れの・・・

ナメコが発生。

6月の冷涼な気候がナメコを呼び出したようです。今年は、春シイタケが豊作でしたが、ナメコまで出てくるとは思ってもいませんでした。

キノコの山 ほだ木の管理

6月14日(金)2年生の自然環境系科目の授業は、キノコのほだ木を見に行きました。

何とナメコのほだ木からシイタケが・・・

近くのシイタケのほだ木から胞子が飛んだのでしょうか???

キノコの山の管理は、ほだ木の整理整頓です。

立てかける棒を作り、ほだ木を立てかけます。これで綺麗にシイタケも育ってくれることでしょう。キノコの山のほだ木の管理、まだまだやることがたくさんです。

ノリウツギ学習

6月14日(金)ノリウツギに関する学習会を行いました。今回の講師は、標津町にお住まいの鈴木先生です。植物の専門家でもある東北大学名誉教授の鈴木先生です。

高校生に向けて、標津町のノリウツギについてわかりやすく講義をしていただきました。なんでノリウツギなのという素朴な観点からノリウツギが日本の文化財を守る為の重要な役割をになっていること、標津町には、ノリウツギが多く生育していることを学びました。

そして、ここからがポイント。このノリウツギを持続的に将来も安定して供給していくためにどうするべきなのか、そのために今やらねばならないことを教えていただきました。萌芽再生によるノリウツギの再生産、萌芽再生と成長についての基礎データの集積が今の課題。これを高校生達が担うことで、標津町のノリウツギを大切な資源として活用出来るに違いありません。

ということで、ノリウツギ・・・高校での課題の1つとなりそうです。調査が楽しみになってきました。

裏山散策 クロユリを探せ

6月11日(火)ギョウジャニンニクを採った裏山へクロユリ探しに行きました。

森は、すっかり初夏。さてクロユリは見つかるのでしょうか。

いつもの木道に行ってみると、木道の近くでクロユリ発見。

早速、計測です。高さや花の付き方などデータを集めます。さらに木道を進むと、湿原の食虫植物であるモウセンゴケが見られました。初夏の花であるエゾカンゾウも咲き始めました。

クロユリの花 両性花 雄花

6月3日(月)学校前の体育館の裏に毎年花を付けるクロユリがいよいよ開花しました。

独特な香りが漂いますが・・・それはまぁ我慢。

クロユリの花を観察して下さい。違いに気付きましたか???

どこかが違います。どこが違うか探してみて下さい。

鮭節を使ったオリジナルレシピ(3年フードデザイン)

5月16日(木)3年生フードデザインの授業にて、「鮭ぶしを使ったオリジナルレシピ」の調理を行いました。

標津町の特産品である鮭ぶしを使い、各グループごとにオリジナルレシピを考案しました。

作った試作品を校長室に持っていき、校長先生から講評を頂きました。

頂いた講評をもとに第二回試食会に向け、更なるメニュー開発を行っていきます。

校長先生のお気に入りレシピは、「鮭ぶし焼きおにぎり」「バニラアイスの鮭ぶし和え」「鮭ぶし塩ラーメン」「鮭ぶしのせ鮭茶漬け」でした!

他にも「じゃがいもの煮っころがし鮭ぶし和え」「レタスと鮭ぶしのナムル」「鮭ぶしジャーマンポテト」「大学いも鮭ぶしのせ」「鮭ぶしポテトサラダ」「鮭ぶしバナナヨーグルト」を調理しました。

全国募集の学校説明会に参加してくれた中学生に標津町から鮭ぶしのお土産をお渡しします。

その際に、こちらのレシピ集も配布しますので、楽しみにしていてください!

森林学習 ほだ木作りです

5月8日(水)本日は、毎年恒例のほだ木作りです。今年は、川北の森林研究会の皆さんと一緒に作業をしました。

まずは、森とキノコの関係について学習です。間伐材の有効利用には、このほだ木が最適。キノコも食べれるし、森に間伐材も戻っていく、グリーンカーボンの循環を考えると利に叶っています。

木に菌を植えるポイントと植え方を教えてもらい作業に入りました。電動ドリルで千鳥に孔を開けます。ちどりって???キノコの菌糸が伸びやすいように気をつかいます。

次は、コマ打ちです。あらかじめ菌の廻っている駒を孔に一つ一つ入れて打ち込みます。打ち込みかたも大事、深すぎず浅すぎず、手際よくです。

無事、駒打ちも終わり、ほだ木が完成です。

今年も学校の森の中でほだ木の管理が始まります。ご協力頂いた皆様ありがとうございました。

4月の生徒会活動① 挨拶運動

(更新が遅れてしまいました・・・)

4月8日から15日まで、春のあいさつ運動に参加しました。生徒会役員を中心に、弥栄町交差点と高校前の2か所で実施しました。

この日は、前日に降った雪が解けて足元が悪い中でしたが、登校途中の生徒も加わり、にぎやかな活動となりました。生徒会では、今後も定期的に玄関前の挨拶運動を行う予定です。

4月の生徒会活動② 対面式

4月9日に対面式が行われ、新入生と在校生の初顔合わせとなりました。

新入生も若干緊張しての入場でした

生徒会による年間行事紹介

部活動紹介(バドミントン部・卓球部)

部活動紹介(陸上競技部)

部活動紹介(陸上競技部)

新入生代表からの挨拶

在校生、教職員一同、新入生を心から歓迎いたします。皆さんにとって充実した3年間になるように願っております。

スタディサプリ説明会

4月18日(木)、1・2学年を対象にスタディサプリ説明会を実施しました。

講師は、株式会社リクルートの丸田大輝様にお願いしました。

5校時は1学年を対象にスタディサプリの登録と活用方法の説明をしていただきました。お試しの課題にも取り組んで、使い方をしっかり理解できました。

集中して説明を聞いていました。

実際の画面を表示しながら解説していただきました。

6校時は、2学年を対象に受験対策、試験対策など効果的な活用方法を教えていただきました。また、先日実施した到達度テストの結果の確認も行いました。

2学年は教室で個人の端末を使用しながら説明を受けました。

後半は、各自が興味のある講座を視聴してみました。

今後もスタディサプリを効果的に活用しながら、基礎学力の向上、資格の取得、受験対策に取り組んでいきます。

丁寧に説明をしてくださった丸田様、ありがとうございました。

行者にんにく実習(3年フードデザイン)

4月23日(火)、3年生フードデザインの授業にて、行者にんにく実習を行いました。2年生の探究基礎の授業と教科横断的に実施しました。

学校から10分程歩き、望ヶ丘森林公園へ行き、行者にんにくがたくさん生えているスポットに案内してもらいました。

まず、理科の先生からの説明を聞き、食べても良い行者にんにくと、食べてはいけない行者にんにくの見分け方や切り方を教えてもらいました。

学校に着いてから、下処理を行って、天ぷらにして食べました。

「臭くなりそうだから食べない・・・」と言っていた生徒たちが、

「美味しい!!!!」ともりもり食べていましたね!

塩やめんつゆで味わっていましたが、ここで大発見です!

標津町の鮭ぶしとめんつゆの組み合わせが行者にんにくに合うのです!

オリジナルメニューが一つできました!

地域の旬のものを味わうことの大切さを実感した授業となりました。

PTA総会

4月19日(金)令和6年度のPTA総会が行われました。参加者32名と多くの会員の皆様にご参加頂けました。

令和5年度の活動報告から令和6年度の計画、PTA会則変更について審議され、無事承認頂きました。

また、今年度でご勇退となる阿部PTA会長はじめ、鈴木副会長、大石監事の3名へ感謝状が贈られました。

最後に令和6年度の新役員の紹介をおこない、PTA活動もスタートです。

総会の後は、各クラスにて懇談会、担任を始め学年担当と保護者の皆様で懇談を行いました。

標高ウォーミングアップ

4月10日(水)1年生が標高ウォーミングアップを行いました。

1時間目は、教室にて自己紹介を行いました。異なる出身中学校の生徒同士でもすぐに打ち解けている様子でした。

2時間目は、各分掌長の先生からのお話を聞きました。教務部長・生徒指導部長・進路指導部長のお話を皆真剣に、大事な部分はメモをとりながら聞いていました。

3~4時間目は、カレーライスと温玉シーザーサラダの調理実習を行いました。中学校が異なるグループ構成なので、最初は緊張気味の様子でしたが、コミュニケーションを取りながら、どのグループも協力して取り組み、大成功でした。

5・6時間目は、校舎案内と個人写真撮影を行いました。そして、高校生活を始めるにあたっての作文を各々集中しながら一生懸命書くことができました。

学年テーマは「柳緑花紅」です。ものにはそれぞれ個性が備わっており、自然のままである、そのありのままが真実だという意味です。

先入観や偏見を持たずに真実を見極め、個性を尊重してお互いに支え合えるようなクラスになってほしいと思います。

着任式・前期始業式

4月8日(月)の1時間目に着任式・前期始業式を行いました。

はじめに、着任式を行いました。今年度着任される佐々木公事務長と佐々木和美事務職員にご挨拶いただきました。これからよろしくお願いいたします。

次に、始業式を行いました。校長先生から、令和7年度入学生から導入する全国募集に関連して、一人一人が標津高校のPR大使になって欲しいというお話がありました。

新年度が始まり、期待と不安が入り交じっているのではないかと思います。皆さんにとってこれから始まる学校生活が実りのある1年になるようサポートしていきたいと思います。

令和6年度 入学式

4月8日(月)令和6年度の入学式が行われました。

今年の入学式の会場では、3年生となった佐藤さんのピアノ演奏が会場に鳴り響き、あたたかな雰囲気に包まれました。佐藤さん、素晴らしい演奏ありがとうございます。

令和6年度は、総勢16名の生徒が呼名され、学校長より入学が許可されました。標津町の山口町長、PTA会長の阿部会長から、新入生に向けて応援のお言葉をいただきました。

生徒代表の誓いの言葉は、中標津町立広陵中学校出身の鎌田さんが行いました。これからの学校生活に期待しています。

あっという間の3年間、後悔の無い充実した日々が送れるように頑張りましょう

後期終業式・離任式

3月24日(金)の3時間目に後期終業式と離任式を行いました。

はじめに、今年度の皆勤者・精勤者の表彰を行いました。

次に、校長先生から、「春休み中に来年度の目標を立てること」と、「(地元や全国の中学生が)標津高校の生徒を見て、入学したいと感じてくれるような行動を心がけること」というお話がありました。

最後に、離任式を行いました。今年度で離任される3名の教職員の方からご挨拶をいただきました。

生徒の代表者から花束を渡しました。

離任される教職員の方々、大変お世話になりました。本当にありがとうございました。

新たな場所でのご活躍も、お祈りしています。

防災DAY

3月15日 3~6時間目に防災DAYを行いました。

今回の設定は「標津高校が避難所となり、避難所での役割が振り分けられた」です。

3、4時間目は炊飯と設営に分かれて活動します。

最初は班ごとに自己紹介から!

2年生が先頭になって班を引っ張っていきます。

炊飯班は、ハイゼックスでの炊飯、カレー、ぜんざいの炊き出しを作ります。

全校の人数分食事を作る経験はあまり経験が無いことなので

「全校何人だっけ?」「このくらいで全員分足りるかな・・・」などと仲間で確認し合いながら黙々と作業に取りかかっていました。

設営班は、避難所の設営を行います。

仕切りには何を使うか、炊き出しの際にどのように人の流れを作るか試行錯誤して作業していました。

仕切りとしてレッドカーペットを敷いている様子や、立て看板を作成している様子がうかがえました。

炊き出しが完成し、昼食です。

美味しくておかわりしている生徒もいました。

自分たちでほとんど全てをこなし、非常に自主性あふれる活動になりましたね。

5.6時間目は、命を守る大切さを語りつなぐ 代表 三浦 浩 様による防災講話でした。

三浦さん自身が奥尻島で体験した地震や津波の時のことを、紙芝居を用いて講演いただきました。災害から命を守ることの大切さについて改めて深く考えさせられる内容でした。

防災DAYを通して、全員で協力してそれぞれの役割を果たすことができたと思います。

また、海が近いこの地域における防災の重要性を実際に体験しながら学ぶことができました。

海洋学習 チカの干物作り

先月のアイスフィッシングで頂いたチカ(釣ったのは、ガイドの皆様)で干物作りに挑戦です。アイスフィッシングでは、ガイド協会の皆様からおいしいチカの干物を頂き、これは、自分たちでも作らねば・・・ということでチャレンジ!

干物の味付けは、シンプルに塩水漬け。生徒は、何%の濃度がおいしいのか?調べながらそれぞれで決めた濃度で味付けをしました。さらに、開きにしたいという声もあがり、開きにも挑戦しました。チカのお腹には、卵がたっぷりと詰まっていました。春に向けての産卵準備を迎えているんですね。

さて、次の工程は、干して食べる!ということで、どんな味になったのか楽しみです。

能登半島地震災害義援金

3月12日(火)標津町社会福祉協議会へ、能登半島地震災害義援金を引き渡しました。

これは本校ボランティア部が校内で募金活動を行い、生徒や教職員から集めた義援金です。募金活動は2日間行い、合計11,379円を集めることができました。

社会福祉協議会が入る、標津町保健福祉センター「ひまわり」にボランティア部員が伺い、標津町共同募金委員会会長、今野千昭さんに募金をお渡ししました。

生徒会長でボランティア部員でもある生徒から今野会長へ引き渡し

募金活動を行ったボランティア部員と今野会長

また、ボランティア部では、標津町社会福祉協議会からの依頼で、寄付された使用済み切手の切り取りや整理のお手伝いも行っています。こちらも今年度の成果を、引き渡すことができました。

改めまして、能登半島地震で被災された皆様に、心からお見舞い申し上げますともに、被災地の皆様の安全と1日でも早い復旧・復興をお祈りいたします。

卒業式

2月29日(木)に卒業式予行と表彰、同窓会入会式を実施しました。

3年生にとっては、約1か月ぶりの登校日で久しぶりの級友との再会に喜んでいました。ですが、予行になると卒業式が翌日ということもあり、緊張感を持って臨んでいました。

思ったよりもリラックスしていたようです。

担任の誘導で入場し、卒業式が始まります。

入場曲は、YOASOBIの「ハルカ」です。

担任の呼名で一人ひとりが登壇し、校長先生から卒業証書を受け取りました。

その後、校長先生から式辞、来賓の方々から祝辞を賜りました。

クラスの代表者が登壇し、PTA会長より卒業記念品を受け取りました。

また、特別賞として防災減災活動に貢献した生徒会役員が表彰され、代表生徒が校長先生より表彰状を受け取りました。

そして、在校生代表より送辞、卒業生代表より答辞がありました。

最後に、卒業生が退場します。

退場曲は、米津玄師の「地球儀」です。

教室に戻り、最後のホームルームです。

いつも通り担任が話し、いつも通り生徒たちが笑顔で聞いています。

これからは、いつも通りが終わり、いつも通りではない日々が始まります。そんな日々も笑顔であふれる未来であることを、教職員一同願っております。

ご卒業おめでとうございます。

卒業式予行・表彰・同窓会入会式

2月29日(木)に卒業式予行と表彰、同窓会入会式を実施しました。

3年生にとっては、約1か月ぶりの登校日で久しぶりの級友との再会に喜んでいました。ですが、予行になると卒業式が翌日ということもあり、緊張感を持って臨んでいました。

予行を終えた後、第3学年精励者表彰式を行いました。

以下の生徒が登壇し表彰を受けました。

・3カ年精勤者代表者

・栗林育英学術財団研練褒賞

・校長協会商業部会卒業生成績優秀者

また、今年度も標津サーモン科学館より卒業記念として、入場無料券を寄贈していただきました。

そして、午後に同窓会入会式を挙行しました。

山崎同窓会長より、ご挨拶と卒業記念品の寄贈がありました。

その後、代表生徒が同窓会入会宣言を行い、今年度の卒業生30名の入会が承認されました。

3年生には、卒業しても諸先輩たちのように標津高校同窓生としての誇りをもって社会で活躍していってほしいと思います。

シカ学習

2月28日(水)の2・3校時に、探究基礎を選択している2年生を対象にシカ学習を行いました。

今回の講義はオンライン形式で、北海道立総合研究機構の亀井 利活氏に授業をしていただきました。テーマは「エゾシカの生態と被害」です。

前半ではエゾシカの生態について、クイズも交えながらわかりやすく解説していただきました。

モニターを使いオンライン形式で実施しました。

後半では、エゾシカによる被害について、特に90年代以降から増加してきていること、道東では牧草を食べられてしまう被害が多いことなどを解説してくださいました。また、標津町における被害やその調査についても教えていただきました。

画面を見ながら要点をメモしていました。

今回のシカ学習では、エゾシカの生態や身近に起こっている被害について理解することができました。今後は、エゾジカによる被害の調査にも協力できたらと考えております。

この授業は、標津町役場農林課の協力により実施しています。お礼申し上げます。

サケ稚魚飼育中

2月に入り、孵化したサケ稚魚が浮上を始めました。予定していた積算水温480℃で浮上。サケは、水温に正直に応えてくれます。浮上した稚魚は、餌を食べ始める事ができるので、餌やりの準備です。

まずは、浮上したときの体重と体長を測定しました。体重は、0.30gでしたので、6℃飼育での給餌量を計算しました。徐々に餌にも慣れて食べてくれることと思います。

そして、2月27日(火)2回目の体重測定です。給餌開始が2月15日ですので13日目となります。体重は、0.375gと0.075g増加していました。餌を食べて、成長しているようです。

今後は、徐々に水温を上げ、給餌量を増やし、餌の粒径を大きくしながら、元気なサケ稚魚を育てていきたいと思います。

金融リテラシー(1年家庭総合)

2月2日(金)1年生家庭総合の授業にて、金融リテラシー講座を受講しました。

財務省北海道財務局釧路財務事務所より3名の方々に講師としてお越し頂きました。

前半は全体講義で、「将来のライフプランについて」「家計管理について」「お金を備える方法について」学びました。

後半は、グループごとに分かれ、資産形成体験ゲームをしながら資産形成について体験的に学ぶことができました。

発表されるイベントについて、どこにどのように投資をしていくかをグループごとに話し合います。

「ここの株はもう売った方がいいよ」「いや、上がる可能性もあるよ」

「もっと分散させた方がいいよ」「現金として持っておいた方がいいよ」

どのグループも活発な意見を出し合いながら、投資内容を決めていきます。

最後に、「資産形成で抑えておきたい考え方」と「これからの人生で覚えておいて欲しいこと」をお話してくださいました。

生徒たちは、楽しみながら資産形成について学ぶことができました。

釧路財務事務所の皆さん、遠路お越しいただき、大変貴重な体験をさせて頂きまして誠にありがとうございました。

海洋教育 アイスフィッシング

2月8日(木)5,6時間目 氷の下の生態系を理解する!ためのアイスフィッシングに挑戦しました。今回の場所は、野付湾。結氷した野付湾は、雪原が広がりとてもきれいです。寒さが厳しくなってきましたがお昼には穏やかな日差し、青い空と白い雪原とても贅沢な景色の中授業がスタートしました。

本日は、標津町観光ガイド協会の皆様にご協力をいただき、アイスフィッシングのサポートをしていただきました。まずは、皆さんにご挨拶。ガイド協会の皆さんが事前に釣りの準備を整えていただいたおかげでスムースに始まりました。

本日の狙いは、チカ。野付湾でみんなが狙う魚です。

釣果は・・・ぽつぽつ。でも大きなチカが釣れると生徒たちの歓声が上がります。寒い中、それぞれあたたかい飲み物を飲みながら、そして、ガイド協会の方から焼きチカの差し入れもいただきました。寒いなか、はふはふして食べるチカの干物は、とても美味しく、体が温まりました。

氷の上での授業はきっと日本中でここだけの特権!大自然の中で貴重な体験学習ができました。本授業は、海洋教育パイオニアスクール単元開発の一環で実施しております。

授業にご協力いただいたガイド協会の皆様にこの場をお借りしてお礼申し上げます。

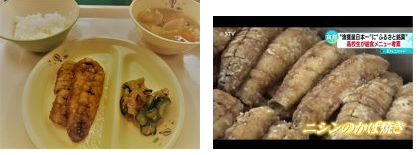

給食メニューお披露目会の中止に伴って

1月26日(金)は、3年生フードデザインの授業にて、「給食メニュー開発お披露目会」の予定でした。

12月に実施した給食メニュー開発「標高Week!!」の取り組みにおいて、お世話になった方々に対して、お披露目をするといった内容でした。

しかし、悪天候のため臨時休校になってしまい、中止させて頂きました。

お忙しい中、今回のお披露目会のためにご都合をつけて頂いていた方々、非常に申し訳ありませんでした。

生徒たちは、今回のお披露目会に向けて感謝の気持ちを伝えるため、おもてなしの準備を進めてきました。

メニュー表・ランチマット・箸袋を手作りし、テーブルコーディネートも行い、準備万

端でした。

生徒は食材の下処理も行ってくれていたこともあり、食材を無駄にしないよう先生方で調理を行いました!

生徒オリジナルのレシピを見ながら、本番用に準備していた「しか肉ようかんカレー」「ホタテマYO!!」「デリシャスアンガスバーガー」「一新されたニシンのかば焼き」「ほてちーばーぐ」の5品を作りました。

無事に完成し、教職員全員で美味しく頂きました!

改めまして、今回の給食メニュー開発で多大なるご協力を頂きました関係者の皆様へ心より感謝申し上げます。

地域に貢献できるような授業作りを来年度も実施していきたいと思いますので、引き続き宜しくお願い申し上げます。

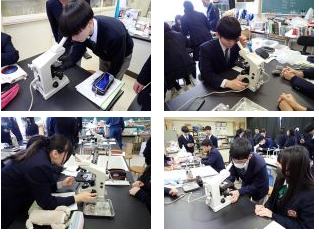

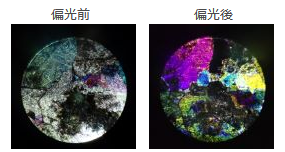

地学基礎実験

1月24日(水)3学年の地学基礎で岩石と火山灰の観察を行いました。

はじめに、各班に2種類の火成岩を配り、火山岩か深成岩かを考えてもらいました。肉眼やルーペで組織を観察し、その特徴からどちらかを推測します。

班ごとに協力して、すべての班が正解を導くことができました。

次に、火山岩と深成岩の岩石プレパラートを顕微鏡で観察しました。本校には岩石用 の顕微鏡はありませんが、生物顕微鏡と偏光板を用いて代用することができます。肉眼やルーペの観察では限界がありますが、顕微鏡で観察すると斑状組織と等粒状組織の違いが詳しくわかります。

久しぶりの顕微鏡でしたが、使い方を思い出せました。

偏光して観察することで、組織の違いがよくわかりました。

偏光後は、鉱物の種類により異なった色に見えます。

最後に、桜島の火山灰を実体顕微鏡で観察しました。

顕微鏡で観察することで、含まれている鉱物の種類を知ることができ、そこからマグマの性質を推測できます。

火山灰が様々な鉱物から構成されていることがわかりました。

教科書の写真でしか見たことのない標本を実際に観察することで、理解を深めることができました。一見、”ただの石”に見える標本でも、背景を知ることで、多少は興味を持ってもらえたかと思います。

防災教育 こども園で防災出前授業

1月22日(月)地域循環型防災教育の一環であり、循環のスタート地点でもある標津町こども園にて、出前授業を行いました。

本日の出前授業は、2本仕立てです。まずは、防災○×クイズです。高校生が考えた防災のクイズに答えてもらいました。津波が来たらすぐ逃げることや見に行ってはいけないこと、ベキシリ山に避難することを学習しました。子ども達は、クイズを楽しみながら防災の知識を身につけてくれたようです。

次は、防災ダック。これは、災害にまつわるジェスチャーで身の守り方を学ぶ教材です。今日は、その中から、地震・津波・台風・洪水にまつわるジェスチャーを学習しました。高校生の「地震のポーズ」というかけ声で子ども達は、頭に手を当てて地震のポーズ(アヒル)をしてくれました。どうして頭に手を乗せるのかな?と問いかけることで、体を使って防災を身近に考えてくれたと思います。

最後に子ども達に伝えたいこと「津波が来たらすぐ逃げること」「ベキシリ山に逃げること」を確認して本日の防災出前授業は、終了しました。

地域循環型防災教育にご協力いただいたこども園の皆様にこの場を借りてお礼申し上げます。

冬季休業明け全校集会

1月18日(木)の1時間目に冬季休業明け全校集会を行いました。

冬季休業前の登校日は、インフルエンザによる欠席者が多かったですが、この日はほとんどの生徒が登校し、元気な姿を見せてくれました。

校長先生からは、自己肯定感を高めるために、①ポジティブな自己言及をすること、②目標を立てること、③周りからのサポートを受けることの3つが大切であり、そうして自分に自信をもつことで、失敗を恐れず挑戦できる人になってほしいというお話がありました。

また、教務部長からは、『防災』について、①当たり前のことを大切にすること、②予期せぬことに耐えられるようになること、③率先避難者になることの3つを心がけてほしいというお話があり、『勉強』について、知識は武器であり無駄にはならないので様々な知識を身につけてほしいというお話がありました。

3年生は、1月末に学年末考査が控えています。もしかすると、人生最後のテストになるという人もいるかもしれません。ぜひ、しっかりと準備して有終の美を飾って欲しいと思います。

1・2年生は、進級に備えて、新しい知識を身につけ、新しいことに挑戦していくような新年にして欲しいと思います。

スポーツ大会

2月21、22日の2日間、スポーツ大会が行われました。

3年生にとっては最後の行事、この日のために放課後に自主練習に励む生徒たちもいたとかいないとか…。

2日間とも大いに盛り上がりました!

ドッジボール

みんなが笑顔になる結果でした。

男女混合ソフトバレーボール

1年生チームが躍動。2年生チームも意地を見せた。3年生はさすがの強さ。

バドミントン(ダブルス)

まさかの結果?

バレーボール

3年生の気迫が圧倒的。

冬季休業前集会

12月25日(月)、冬季休業前集会を行いました。

校内でインフルエンザが流行しているため、各教室にて放送による集会となりました。

校長先生から「幸せとは何か」についてお話していただきました。

「やってみよう」

「ありがとう」

「なんとかなる」

「ありのままに」

この幸せの4つの因子を知れば、幸福度をあげられるというお話を聞きました。

その後、生徒指導部長より冬休み中の過ごし方についてお話していただきました。

明日から1月17日(水)まで本校は冬季休業に入ります。

長期休業中にしかできないことにチャレンジする等、有意義な冬休みを過ごしてください。

1月18日(木)の冬季休業明け集会で元気な皆さんに会えるのを楽しみにしています。

よいお年をお迎えください。

クリスマスケーキ作り(3年フードデザイン)

12月20日(水)3年生フードデザインの授業にて、クリスマスケーキ作りを行いました。今日は今年最後の調理実習です!

「イチゴは中にはさもうかな」「どれくらいの大きさにイチゴを切ろうかな」

頭を悩ませながら、真剣に生クリームを塗っていきます。

タブレットを使って、クリスマスケーキの画像を調べながらデコレーションしている人がいたり、お菓子やトッピングの材料を持参して、オリジナルのケーキを作っている人がいたり、それぞれ個性溢れるケーキを作りました。

個性溢れるクリスマスケーキが完成しました!!

「可愛いー」とお互いのケーキを褒め合っていました!

クリスマスケーキのデコレーション大成功でした(^^)

生物基礎 DNAモデル作成

12月18日(月)年の瀬となり、2023年もあとわずか。本日の生物基礎では、DNAの構造を理解するためのビーズ細工に取り組みました。塩基・糖・リン酸のヌクレオチドを意識して組み立て、相補的な塩基を間違いないように組み合わせ・・・完成です。

小さなビーズに悪戦苦闘しながらも、みんなで協力して楽しくビーズ細工ができました。この後は、作ったDNAでさらに学びを深めていきます。

標津高校生給食WEEK!!

12月11日(月)から15日(金)の5日間、標津町内のこども園、小中学校、高校では、標津高校生給食WEEK!!として標津高校3年生フードデザインの生徒が考案したメニューが給食として提供されました。

標津町給食センターの協力のもと、4月から約半年間かけて準備してきました。

5つのグループに分かれ、標津町の皆に喜んでもらえる給食を標津町の特産品を活用して考案しました。

11日(月)は、「しか肉ようかんカレー」

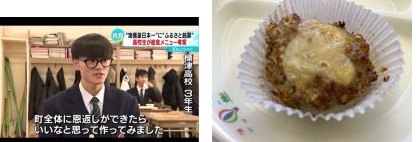

しか肉の臭みをとる方法を考え、標津羊羹を隠し味として混ぜるという斬新なアイディアのメニューを考えました。HBCさんに取材に来て頂き、今日ドキッ!で放送されました。

12日(火)は、「ホタテマYO!!」

標津小中学校へのアンケートの結果、ホタテを苦手とする子ども達が意外と多く、ホタテを苦手とする子どもたちにもホタテを美味しく食べてもらいたいという思いから、ホタテマヨを考えました。

ホタテマヨは、小学生から「ホタテは少し嫌いだったけれど、ホタテマYO!!だったらすっごく美味しかったです。また食べたいです。」と嬉しい感想を頂くことができました。

高校生にもホタテマYO!!すごい人気でした。

続いて、13日(水)は「デリシャスアンガスバーガー」

標津町の興農ファームさんのアンガス牛を使用しました。「パンの日ってお腹いっぱいにならないよね。パンの日でもお腹いっぱいになるメニューを考えたい」という思いから作られたメニューです。

ボリューム満点のハンバーガーですが、ヘルシーなアンガス牛を使用しているため、栄養バランスも満点のハンバーガーを考案しました。

14日(木)は、「一新されたにしんのかば焼き」でした。

にしんは標津町で今年漁獲量日本一となりました。ただ、骨が多い魚なので、どうやったら給食として提供できるか頭を悩ませ、役場の水産課のご協力で骨切りの方法を教えて頂き、幼稚園児や小学生でも骨を気にせず美味しく食べてもらえるようなにしんのかば焼きを考案しました。

今回、約300匹ものにしんを役場の水産課の方々が丁寧に骨切りして頂きました。

また、この日は、STVさんに取材に来て頂き、どさんこワイドにて放送して頂きました。

最終日15日(金)は、「ほてちーばーぐ」です。

ホタテを苦手とする子ども達にも、美味しくホタテを食べてもらいたいという思いから、ホタテをミンチにし挽肉と合わせ、ハンバーグにして標津町のゴーダチーズを載せて、オーブンで焼きました。

今回の企画は、標津町教育委員会をはじめ、標津町給食センター、標津町役場水産課、幼稚園、小中学校、多くの方々のご協力・ご理解のお陰で成り立ちました。

この場を借りて心よりお礼申し上げます。

生徒にとって大変貴重な経験となり、多くの学びがありました。

今後も地域と連携し、地域活性化のために貢献できるような授業を行っていきたいと思います。

石垣島オンライン交流~ホタテ実習~(3年フードデザイン・生物)

12月12日(火)、3年生フードデザインと生物にて、沖縄県石垣市登野城小学校4年生とオンライン交流を行いました。

標津町は、今日雪が降り続けていたので外の映像を見せると、小学生は「おーっ!!雪だー!!」と雪に反応してくれました。

小学生が反応してくれたことに、緊張気味だった高校生も緊張がほどけ、北海道についてのプレゼンをスタートしました。

クイズを取り入れた内容で、石垣島の小学生に北海道のこと、標津町のことを伝えました。

その後、生物のプレゼンにバトンタッチし、ホタテの生態について説明しました。

「ホタテの目は何個あるでしょう?」のクイズをはじめ、ホタテの名称や泳ぎ方などを伝えました。

プレゼンが終わった後は、ホタテの捌き方実習です。

標津町のホタテを事前に送付していたので、小学生にホタテを捌いてもらいました。

苦労しながらも、皆上手にホタテを捌くことができていました。

その後、バターで炒めて食べてくれました。

ホタテを食べた瞬間「えっ、、肉、、?」と可愛らしい感想を言っていたようです。

標津町の特産品であるホタテについて、石垣島の小学生に知ってもらえたこと、美味しく食べてもらえたことを大変嬉しく思います。

沖縄県石垣市登野城小学校の皆さん、今日はありがとうございました。

今回の交流をきっかけに、北海道や標津町に興味を持ってくれたら嬉しいです。

また、今回協力してくださった標津漁業協同組合の皆様、心より感謝申し上げます。

この授業は、海洋教育パイオニアスクール単元開発(日本財団)の一環で行いました。

所在地

〒086-1652

標津郡標津町

南2条西5丁目2番2号

TEL

0153-82-2015(事務室)

0153-82-2364(職員室)

FAX

0153-82-2021

年間行事予定表